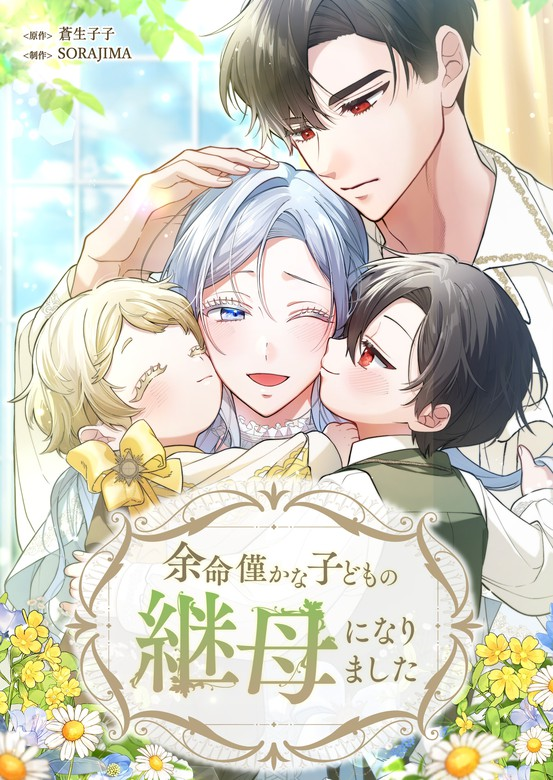

2025年7月17日に配信が開始された「余命僅かな子どもの継母になりました」は、Webtoonという縦読み形式を活かしながら、深い感情描写と静かな感動で多くの読者の支持を集めた話題作です。「余命僅かな子どもの継母になりました ネタバレ 最終回」と検索している方の多くは、この物語の最終回がどのような結末を迎えたのか、クラリスやテオドール、アルベルトといった主要人物の運命がどう描かれたのかを知りたいと思っていることでしょう。

この作品は、余命わずかと宣告された赤ん坊テオドールと、彼の継母として迎えられたクラリスを中心に展開されます。冷酷と噂される大公アルベルトの依頼を受け、クラリスは“契約”として子どもの世話を引き受けることになりますが、やがてその関係は形式だけのものではなく、真の家族としての絆へと変化していきます。物語が進むにつれて、クラリスがどのように変わり、何を選び、どんな想いでテオを抱きしめ続けたのかが、静かな緊張感とともに描かれていきます。

登場人物たちの関係性は、単純な善悪では語れません。「余命僅かな子どもの継母になりました 登場人物」や「相関図」を通して見えてくるのは、それぞれが傷や喪失を抱えながらも、どうにか前に進もうとする人間の姿です。とりわけ、クラリスの強さと優しさは物語の核とも言える存在であり、彼女の“癒しの魔力”とも呼べる力が周囲の人々に変化を与えていく様子は、読者に深い印象を残します。

物語の前日譚ともいえる「余命僅かな子どもの継母になりました 嘘つきは犬のはじまり あらずじ」では、クラリスの過去や心の背景に触れることができ、彼女がなぜあれほど誠実に子どもを守ろうとするのか、その動機がより立体的に理解できます。また、クラリスだけでなく、アルベルトやエリク、さらには赤ん坊テオドールさえも、物語のなかで確実に変化していく姿が描かれ、ひとつの家族が形づくられていく様子は、感動だけでなく希望も感じさせてくれます。

この作品はしばしば「韓国原作小説なのか?」と疑問を持たれることがありますが、実際には日本のオリジナル作品です。「余命僅かな子どもの継母になりました 韓国原作小説」といったキーワードで検索されることも多いものの、制作は日本国内で行われており、日本独自の情緒や繊細な心情描写が色濃く表れています。特に「能力」や「魔力」といったファンタジー的な要素は、キャラクターの内面と結びつけられ、ただの世界観設定にとどまらず、物語の本質に関わる重要な役割を担っています。

実際に本作を読んだ方の口コミ・感想レビューには、「涙が止まらなかった」「自分もクラリスのように誰かを守りたいと思った」「読後にやさしい気持ちになれた」といった声が多数見られます。一方で「つらいテーマだが、最後まで読んでよかった」と語る読者もおり、この作品が単なる泣かせる物語ではなく、生きる力や人との向き合い方を教えてくれる“生きた物語”であることを裏付けています。

本記事では、「余命僅かな子どもの継母になりました ネタバレ 最終回」に関する情報を中心に、作品の核心、登場人物たちの行動の意味、ストーリーの構造、そしてラストに込められたメッセージまでを、初めての読者にもわかりやすく丁寧にお届けします。最終回を読み終えた方にとっては、物語を振り返る補足として、まだ未読の方にとっては、読み進める手がかりとして活用できるような内容となっています。どうぞ最後までご覧ください。

- 最終回でクラリスとアルベルトが正式に家族となる結末を知りたい

- テオドールの命が助かるのか、余命の真相を含めて確認したい

- 物語全体の中でクラリスがどのように変化・成長したかを把握したい

- 登場人物の関係性や相関図を含めた結末時点の人間関係を理解したい

余命僅かな子どもの継母になりました ネタバレ最終回まとめ

- 結末はどうなった?

- あらずじを紹介

- 登場人物を整理

- 相関図から関係性を解説

- クラリスの変化と成長

結末はどうなった?

物語の最終回では、クラリスと彼女を取り巻く人々の心の変化が、丁寧にそして感動的に描かれます。特に注目すべきは、クラリスが「家族はもういらない」と語っていた過去から、血のつながりを超えて大公家と“本当の家族”になっていく過程にあります。

物語の発端は、クラリスが両親を失い、遺産を受け取るために必要な家宝“魔法石”を取り戻そうとすることに始まります。この魔法石を所持していたのが、“残虐公”と呼ばれるアルベルト大公でした。しかしクラリスが大公邸を訪れたことで、予想外の展開が待ち受けていました。余命わずかとされる赤ん坊・テオドールと出会い、「母親代わりとして彼の世話をすること」が家宝返還の条件となったのです。

最初はあくまで条件として始まったこの関係が、時間とともに変化していきます。クラリスは無垢で弱いテオドールに心を通わせ、いつしか“守るべき命”として受け入れていきます。テオが「ママ」と呼んだ瞬間は、作中でも最も印象深く、読者の心をつかむ重要な転換点です。

やがてクラリスの中で「選んだ家族」という意識が芽生え、大公家の一員としての居場所を見出していきます。一方、アルベルトもまたクラリスの存在に変化をもたらされていきます。孤独と責任に囚われていた彼が、クラリスを信じ、テオを本気で育てようとする姿は、従来の“残虐公”とは対照的な人間味を与えています。

そして最終回では、テオドールの命の問題に対して「限られた時間をどう生きるか」というテーマが浮き彫りになります。ただ魔法で命を延ばすのではなく、家族として過ごす一日一日が、かけがえのない宝物であるというメッセージが込められています。奇跡が起きるような展開ではありませんが、クラリスたちは確かに「希望ある明日」へと歩み始めます。

この結末は、すべてが完璧に解決された物語ではありません。しかし、失ったものと向き合いながら、それでも他者と手を取り合い前を向こうとする姿勢に、多くの読者が胸を打たれたのです。「悲しいだけではない」「救いのある切なさ」という感覚をもって読み終えることができる、優しくも深いラストシーンが描かれています。

あらずじを紹介

「余命僅かな子どもの継母になりました 嘘つきは犬のはじまり」というフレーズは、作品全体に通底する“信頼”と“誤解”のテーマを象徴するものとして非常に印象的です。あらすじを語る上でも、この言葉が物語の重要な伏線であることは間違いありません。

まず物語の冒頭で描かれるのは、クラリスが育った環境の厳しさです。彼女は両親を早くに亡くし、保育施設を任されながらも、実質的には叔父一家に全てを奪われ、冷遇される日々を送っています。このような中、両親が遺した財産を正式に受け継ぐには、売却されてしまった“家宝の魔法石”を取り戻さなければならず、その石を所有していたのがヴァンデリック大公、通称“残虐公”アルベルトだったのです。

クラリスは魔法石を返してもらうため大公邸に交渉へと赴きますが、ここで彼女は瀕死の赤ん坊・テオドールと運命的な出会いを果たします。そして、大公から持ちかけられた条件は、“余命わずかのテオの母親代わりとして世話をすること”。この提案に困惑しながらも、クラリスは保育施設の子どもたちの未来のために、この取り引きを受け入れる決断を下します。

このときに交わされるのが「嘘をついたら犬になる」という、一見ユーモラスで子どもっぽい約束です。作品内ではこの言葉が何度か繰り返され、クラリスとテオ、そして他の登場人物たちとの関係性を測る一つの“尺度”になっています。とくに、幼いテオにとって“信じる言葉”は生きる支えでもあり、誰が自分にとって本当の家族なのかを見極めるための手段でもあったのです。

このように「嘘つきは犬のはじまり」という言葉には、ただのセリフ以上の重みがあります。登場人物たちはお互いの本心を疑い、時に誤解し、そして真実を通して関係を築いていく。その過程を象徴する一文として、このフレーズは物語の核となるテーマである「信頼と選択」を印象づけています。

そして最終的に、クラリスがテオとの信頼関係を守り抜いたことが、家族としての絆をより強固なものにしていく鍵となります。たとえ言葉が交わせない赤ん坊相手でも、クラリスの行動と愛情はしっかりと届いている。その事実が、「嘘をつかない愛」として読者の心に深く刻まれていくのです。

登場人物を整理

この作品に登場する人物たちは、それぞれが過去に傷を抱えながらも、物語を通して少しずつ成長し、他者と心を通わせていきます。どのキャラクターも単なる背景ではなく、クラリスと関わることで重要な役割を果たしており、登場人物の理解は物語の深い感動を味わうために欠かせません。

主人公は、銀髪に澄んだ青い瞳を持つ伯爵令嬢クラリス・ノクターナルです。クラリスは両親を失ったあと、財産を奪った叔父一家に冷遇され、保育施設の子どもたちと共に静かに暮らしていました。しかし、家宝である“魔法石”を取り戻すためにアルベルト大公のもとを訪ねたことで運命が大きく動き始めます。クラリスの魅力は、上辺だけの強さではなく、困難な環境でも人を思いやる優しさと、自ら選んだ道を進む意志の強さにあります。物語を通して、ただ守られる側の女性ではなく、命や家族のために「選択する側」として成長していきます。

続いて登場するのが、“残虐公”と呼ばれるヴァンデリック大公、アルベルトです。表向きには冷酷で非情な権力者として知られていますが、内面では家族に裏切られた過去や、自分に与えられた責任の重さに苦悩しています。赤ん坊テオドールの育児に奮闘する姿からは、その仮面の奥にある人間味や優しさが垣間見え、クラリスとのやりとりを通して少しずつ本来の彼に戻っていく様子が描かれます。

そして物語の中心にいるのが、余命わずかとされる赤ん坊・テオドールです。彼は言葉を話すことができないにもかかわらず、その存在自体が周囲の人々の感情や行動を大きく変化させていきます。クラリスに「ママ」と初めて呼びかけた場面は、読者にとっても忘れられない名シーンのひとつでしょう。命のタイムリミットが刻一刻と迫る中で、彼の笑顔やしぐさは、物語にとって大きな希望の象徴です。

また、エリクという少年も物語に深く関わります。彼は大公家に住まう少年で、最初はクラリスに対して強い警戒心を抱いていました。しかし、テオの世話を一緒にするうちに、クラリスの真摯な態度と優しさに触れ、次第に心を開いていきます。エリクは魔法の才能を持っているものの、その未熟さがトラブルを招くこともあり、感情の不安定さや葛藤がリアルに描かれています。彼の成長もまた、読者にとって印象深い要素の一つです。

このように、登場人物一人ひとりにしっかりとした背景と成長の軌跡が用意されており、それぞれがクラリスの人生に影響を与えていく存在です。誰もが「ただの脇役」ではなく、物語において必要不可欠なピースとして丁寧に描かれています。人物同士の関係性も、単純な主従や家族関係ではなく、信頼、誤解、赦しといった感情の積み重ねで築かれていくため、読むごとに深みが増していきます。

相関図から関係性を解説

「余命僅かな子どもの継母になりました」では、登場人物の関係性が複雑に絡み合いながらも、物語が進むにつれて信頼と絆が深まっていく様子が丁寧に描かれています。視覚的に把握しやすい「相関図」は存在しないものの、読者が登場人物たちの繋がりを理解するには、関係性の背景をしっかり把握することが重要です。ここでは物語の主軸となる人物たちの相関関係を、感情の変化や立場の違いにも触れながら解説していきます。

中心となるのは、主人公クラリスと大公アルベルト、そして赤ん坊テオドールの3人による“疑似家族”の形成です。クラリスは、家宝である魔法石を取り戻す目的でアルベルトのもとを訪れ、そこでテオドールと出会います。アルベルトは、クラリスに対して「3ヶ月の間テオの母親代わりを務めること」を条件に、魔法石の返還を申し出ます。ここで結ばれる契約関係は、形式的なものにすぎませんでしたが、時間が経つにつれ、それは“本当の家族”へと姿を変えていきます。

クラリスとアルベルトの関係は、当初は利害の一致で繋がる一種のビジネスライクなものでした。アルベルトは自らを「生涯妻は娶らない」と宣言するほどに人間関係に距離を置く人物であり、クラリスにも最初は心を開いていません。しかしクラリスの誠実な態度や、命をかけて子どもを守ろうとする姿勢が、アルベルトの心の氷を少しずつ溶かしていきます。やがて二人は、共に子育てに向き合いながら、互いの存在を必要とするようになります。

一方で、テオドールは大公の養子でありながらも、出生や魔力に問題を抱えており、余命が短いとされています。彼は言葉を話せない年齢にもかかわらず、クラリスに対して深い信頼を寄せ、「ママ」と呼ぶことで二人の絆は一層強まっていきます。クラリスにとっても、テオはかつて失った家族への想いを重ねる存在であり、命を救いたいと願う気持ちは本物です。

さらに、もう一人重要な人物がエリクです。彼はアルベルトの保護下にある少年で、当初はクラリスに対して強い警戒心を持っています。その理由の一つは、過去に家族を失ったことで人を信用することができない心の傷があるからです。しかし、クラリスとともにテオの世話をするなかで、徐々に信頼関係が築かれていきます。特に、クラリスが身を挺して彼とテオを助ける場面では、エリクの中に変化が芽生える重要なきっかけとなります。

このように、クラリスを中心に、アルベルト・テオドール・エリクという主要キャラクターたちが家族のような関係を築いていく流れが、物語全体を支えています。血縁がないからこそ、絆や信頼を選び取り、築いていくというプロセスが強調されており、読者にとっても“家族とは何か”を考えさせられる内容になっています。

最終的には、登場人物たちの相互作用によって一つの“家族像”が描かれ、作品を通してその変化を追いかける楽しみが生まれます。登場人物の関係性を整理して読み進めることで、ストーリーの本質やキャラクターの心情により深く入り込むことができるでしょう。

クラリスの変化と成長

クラリス・ノクターナルというキャラクターは、本作において単なる主人公という枠を超え、物語のテーマである「選択と絆」「家族の再生」を象徴する存在として描かれています。彼女の変化と成長は、物語全体の感動の核を形成しており、読者がもっとも感情を重ねやすい部分でもあります。

クラリスは伯爵令嬢でありながら、両親を早くに亡くし、その死後は叔父一家に財産や地位を奪われ、冷遇される人生を送ってきました。しかし彼女は絶望や復讐に染まるのではなく、保育施設の子どもたちを守るため、静かに、けれど力強く日々を生き抜いています。そんな彼女が人生の転機として選んだのが、「魔法石を取り戻す」という目的のために“残虐公”アルベルトのもとへ自ら出向くという行動でした。

この時点で既に、クラリスはただ守られるヒロインではなく、自分の人生を自分の意志で切り拓く人物として描かれています。そこから物語が進むにつれ、彼女の内面はさらに変化を遂げていきます。特に、大公邸で余命わずかの赤ん坊・テオドールと出会った瞬間、クラリスは「自分にしかできないことがある」と確信します。そして、ただの取引条件だった“母親代わり”という立場が、彼女自身にとっても「家族を持つ意味」へと繋がっていくのです。

初めのうちは戸惑いや迷いもありましたが、クラリスは次第にテオを愛おしく感じるようになります。彼女の手であやされ、笑顔を見せる赤ん坊の姿は、読者にも温かさを与えてくれる象徴的な描写です。そして何より、クラリスが「家族はいらない」と過去に心を閉ざしていたにもかかわらず、テオやアルベルト、さらにはエリクとの交流を通して、再び人との絆を信じ始める過程は、非常にドラマチックで感動的です。

物語を通じて見られる成長のポイントは、“与えられる愛”ではなく“与える愛”を自分の意志で選んだことです。クラリスは「大人だから」「女性だから」ではなく、一人の人間として、目の前の小さな命と真摯に向き合います。これは、現実でも多くの人が共感しうる生き方であり、「家族の定義とは何か」「血縁を超えた絆とは何か」といったテーマへの深い問いかけにも繋がります。

また、クラリスは物語のなかで単に受け身の存在ではなく、時にはアルベルトに意見を述べ、エリクの魔法暴走を止め、テオの命を救うために自ら行動を起こします。自分が何者で、どう生きるかを明確に選び続ける彼女の姿は、多くの読者にとって「理想の強さ」を体現する存在として映るはずです。

このように、クラリスの変化と成長は、恋愛や子育てという枠組みにとどまらず、「生きる意味を見つけるまでの過程」そのものです。苦しみや孤独、責任と向き合いながら、それでも前に進もうとする姿勢は、読後の読者に確かな余韻と希望を残してくれます。

rawではなく無料でマンガが読める安心なサイト

rawなどで無料で読めるサイトは、違法だしウイルス感染やパソコンが壊れるのリスクがあるから危険です。

これらのサイトでも登録で無料で読めるのでノーリスクで安心安全ですよ。

550ポイントでコミックがすぐ読める!

対象マンガが無料で読める

初回利用限定70%OFFクーポンも(割引上限500円)

オリジナル作品のプレミアム版(追加シーン+規制解除)が全話見放題なのはAnimeFestaだけ。

新作も豊富で、ライトは月額440円から気軽に視聴可能。さらにプレミアムなら月額1,078円で全作品見放題、最速配信&広告なしの安心環境で楽しめます。

さらに79万冊のマンガをはじめ、ラノベ、書籍、雑誌など121万冊以上の電子書籍や210誌以上の雑誌も1つのアプリで楽しめます。

毎月1,200円分のポイントが付与され、最新映画のレンタルや電子書籍の購入にも利用可能。31日間無料トライアルでは見放題作品を無料視聴でき、600円分のポイントもプレゼントされます。

余命僅かな子どもの継母になりました ネタバレ最終回と読後の印象

- アルベルトの素顔と想い

- テオドールの運命

- 能力と魔法の秘密

- 韓国原作小説との違いは?

- 読んだ人の口コミ・感想レビューまとめ

- どんな人におすすめ?

アルベルトの素顔と想い

“残虐公”と恐れられているヴァンデリック大公・アルベルトは、本作において非常に印象的な存在です。初登場時の彼は冷徹かつ威圧的な印象を与え、クラリスをはじめとする多くの人物から距離を置かれていました。しかし、物語が進むにつれて、彼の素顔や内面が少しずつ明らかになり、その本質は決して一言では語れない、複雑で繊細な人物であることが見えてきます。

まず、アルベルトの表面的な人物像として知られているのが、「戦争に子どもさえ利用する」という噂です。貴族社会や軍事の世界では恐れられ、その存在は“人を寄せ付けない孤高の支配者”という印象を持たれがちです。しかし実際には、その噂の多くは誤解や過去の一部の行動のみを切り取ったものであり、アルベルトの本質を表しているわけではありません。

実際、物語が進むと、彼は一人で赤ん坊の育児を行っていたことが明かされます。ガラガラを手にし、泣き叫ぶテオドールをどうあやしてよいかもわからないまま、不器用に子どもと向き合う姿は、読者の予想を覆す大きなギャップとして描かれています。このように、アルベルトには「恐ろしい権力者」としての顔だけでなく、「不器用な父親」としての一面があり、その内面はむしろとても人間らしいのです。

彼がクラリスに「母親代わりとして3か月間テオを育ててほしい」と依頼したのも、自分では救えない命に対しての葛藤と責任の表れでした。ただ他人任せにしたいわけではなく、自分の限界を理解しているからこそ、クラリスという“他者の温もり”を必要としたのです。そして、クラリスがテオに愛情を注ぎ、自らの意志で家族として向き合おうとする姿を目にしたアルベルトは、徐々に心を開いていくようになります。

また、彼自身も深い孤独を抱えています。「生涯、妻を娶るつもりはない」と語る場面からは、過去に強い喪失や裏切りを経験したことがうかがえます。そうした過去から、愛や絆といった感情に距離を置いていたアルベルトが、クラリスやテオ、さらにはエリクと触れ合う中で少しずつ変化していく様子は、読者にとっても感情移入しやすいポイントのひとつです。

とくに象徴的なのは、クラリスが傷ついたときや、テオが体調を崩したときに見せるアルベルトの態度です。表情や言葉にこそ出しませんが、彼の行動には明らかな“配慮”や“心配”がにじんでいます。このような描写を通じて、彼はただの無口で冷たいキャラではなく、「愛し方を忘れてしまった男」なのだと分かってきます。

物語後半では、アルベルトもまた家族の一員として受け入れられていく過程が描かれます。クラリスに対しては、最初は取引の相手として見ていたものの、次第に尊敬と信頼、そして特別な想いを抱くようになります。この変化は、恋愛感情というよりも、もっと深く静かな信頼の蓄積として描かれており、大人同士の距離感や心の交流が丁寧に表現されています。

このように、アルベルトというキャラクターは、表の顔と裏の顔、強さと脆さ、冷徹さと優しさといった相反する要素を併せ持つ人物です。彼の内面を知ることで、「人は過去の傷を抱えながらも、変わることができる」というメッセージが読者に強く伝わってきます。そして、クラリスと共に家族として歩み出す決意を固めた彼の姿には、静かで確かな希望が宿っているのです。

テオドールの運命

テオドール、通称テオは「余命僅かな子どもの継母になりました」における、最も儚く、それでいて物語を大きく動かす存在です。彼はアルベルト大公の養子として物語に登場しますが、生まれながらにして“穢れた魔力”を抱え、生命の残り時間はたった3か月とされています。言葉も話せず、自分の想いを伝える手段を持たない赤ん坊でありながら、その存在は周囲の人々、特にクラリスの心を深く揺さぶっていきます。

テオの最大の特徴は、生きる力が魔力と密接に結びついている点です。通常の魔法とは異なり、彼の中で魔力が逆流して命を削っていくという設定は、ファンタジー作品でありながらも“重い現実”を感じさせるものです。彼の命のタイムリミットが物語の緊張感を保ち、読者に「この子は本当に助かるのか?」という問いを常に投げかけ続けます。

そんなテオがクラリスと出会ったことは、運命の転機でした。クラリスには、癒しの力と呼べるような特異な魔力の共鳴性があり、彼女に抱かれているときだけテオの魔力の乱れが静まり、穏やかな状態を保てるのです。この設定は、単なる魔法的ギミックではなく、“母性”や“愛情”が命に作用するというテーマの象徴となっています。

特に印象的なのは、テオがクラリスを「ママ」と呼ぶシーンです。たった一言ですが、言葉を持たない彼の精一杯の気持ちが表れており、その瞬間からクラリスとテオの関係は契約による一時的なものではなく、真の家族としての絆に変わっていきます。クラリスにとっても、かつて失った家族の代わりではなく、“これから育てていく命”としての自覚が芽生えるきっかけになります。

一方で、テオの命が回復に向かっていく過程は、奇跡のような劇的展開ではありません。むしろ、日々の小さな積み重ね——食事の介助や入浴、夜泣きへの対応など——を通じて、少しずつ彼が“生きる力”を取り戻していく様子が描かれています。この点が本作の魅力でもあり、安易な奇跡ではなく、愛情の積み重ねこそが命を育てるという現実味のある表現がされています。

また、テオの存在は、アルベルトやエリクといった他のキャラクターの心にも変化をもたらします。アルベルトにとっては「守るべき存在」としての覚悟を芽生えさせ、エリクにとっては「兄のように接したい」という優しさを引き出します。つまり、テオはただの赤ん坊ではなく、登場人物たちを繋げ、成長させていく“きっかけ”として物語の中心に立ち続けているのです。

物語の最終盤では、テオの命の問題に対する具体的な治療法や魔法的対処が模索されていきますが、そこでも焦点になるのは「テオのために誰がどんな選択をするか」という人間関係の深さです。延命や治療の是非よりも、彼のそばに誰がいるか、誰が何を差し出すかが問われます。その問いに対して、クラリスは迷いながらも、自分の持てるものすべてをかけて守ろうとする姿勢を見せます。

結末において、テオドールの未来が完全に保証されるわけではありません。しかし彼が笑顔を見せ、愛され、誰かに「守られている」と感じながら日々を過ごすことができるようになった——その変化こそが、本作の描く“奇跡”なのです。テオの運命は、命の長さではなく、命の質と向き合った結果として、大切なテーマを読者に訴えかけてくれます。

能力と魔法の秘密

「余命僅かな子どもの継母になりました」は、ホームドラマ的な温かさと共に、魔法や異能といったファンタジー要素も丁寧に織り込まれた物語です。登場人物たちはそれぞれに固有の“能力”や“魔力”を持ち、特にクラリスとテオドールの命の関係には、この魔法的な設定が重要な意味を持ちます。ここでは、作品に登場する能力や魔法の特徴、そしてそれがストーリーにどう影響しているのかを整理していきます。

まず注目したいのが、クラリスが持つ特異な魔力の性質です。クラリス自身は、自分の能力を誇示したり他人より優れていると考えたりすることはありませんが、彼女の魔力は“癒やし”や“安定”といった性質を持つことが物語を通して明らかになります。とくに、瀕死状態の赤ん坊テオドールと触れ合うと、彼の乱れた魔力が鎮まり、穏やかな状態を保てるという現象が起きるのです。

この現象は、作中では明確な魔法の呪文や技巧として描かれるわけではなく、“クラリスという存在”そのものが、癒やしの源であるかのように扱われています。言い換えれば、クラリスの能力は“魔力”という形を借りた“無償の愛情”や“母性”として表現されているとも受け取れます。現代医療や科学的知識とはかけ離れた魔法の世界で、彼女の力は感情と結びついた「生きた魔法」として、リアリティと説得力を持って描かれているのです。

一方で、赤ん坊のテオドールには“穢れた魔力”と呼ばれる不安定な力が宿っています。この魔力は制御が効かず、彼の体内で暴走し、命を削る原因となっている厄介なものです。通常の治癒や魔術では抑えることができず、クラリスのように“魔力を安定させる存在”でなければ、テオの命を維持することさえ難しい状況にあります。ここでも“血縁ではないけれど命をつなぐ存在”というテーマが、魔力の特性を通じて語られています。

また、大公家の少年エリクもまた、強い魔力を持つキャラクターです。彼の場合は感情と魔法が密接に結びついており、思春期特有の不安定さが魔法の暴発という形で表れる場面が幾度もあります。クラリスと関わるうちに、その力を人のために使いたいという気持ちが芽生え、少しずつコントロールを学んでいく様子は、まさに“能力の成長”を通じた心の成長でもあります。

さらに、大公アルベルトの能力に関しては、物語序盤では明かされない部分も多いのですが、軍を率いる立場にあることから、相当な実力者であることがうかがえます。彼の力は“破壊”や“制圧”といった攻撃的な性質があると想定されており、それに対してクラリスの魔力が“癒し”や“調和”であることは、二人の関係性にも象徴的な対比を与えています。言ってしまえば、アルベルトが“外の敵を退ける力”であれば、クラリスは“内なる心を守る力”を持っている存在です。

このように、作品における能力や魔法は、単なる派手な演出装置ではなく、それぞれのキャラクターの性格、過去、役割と密接に関係しています。魔法がただの力としてではなく、「人と人のつながりを築く道具」として機能している点が、作品の奥行きを深めています。

ただし、注意しておきたいのは、この作品が“バトル中心の魔法ファンタジー”ではないということです。アクションシーンは控えめであり、魔法の描写も過剰には盛り込まれていません。魔法は“派手さ”よりも“意味”を重視して描かれており、それゆえに、魔法の使い手たちが何を大切にしているかが、強く印象に残るのです。

つまり、能力や魔法を理解することは、キャラクターたちの心を知ることと同じ意味を持っています。クラリスの力がテオを救い、エリクの力が友情を結び、アルベルトの力が守るために使われる——このバランスが、読者にとって“現実にある愛の形”をファンタジーの中に見せてくれるのです。

韓国原作小説との違いは?

「余命僅かな子どもの継母になりました」は、一見すると韓国発の人気Webtoon作品の日本語翻訳版のように思われるかもしれません。しかし実際にはこの作品は、日本の制作チーム「SORAJIMA」によって企画・構成された、日本発の完全オリジナルWebtoonです。つまり、原作小説が韓国に存在するという事実はなく、「韓国原作」という情報は誤解、あるいは他作品と混同された可能性が高いといえるでしょう。

近年、日本国内で展開されている縦読みフルカラーのWebtoon作品の多くは、韓国の原作小説やマンガを翻訳・ローカライズしたものであることが多く、その流れの中で本作も“韓国原作では?”という印象を持たれることは不自然ではありません。ただし、公式に発表されている情報に基づけば、本作はピッコマ独占連載の日本オリジナル作品であり、脚本・キャラクターデザイン・構成に至るまですべて国内で制作されていることが明言されています。

この点を明確にしておくことは、読者にとっても大切な視点となります。なぜなら、“韓国原作”と聞けば、ある種の先入観やストーリー展開の傾向を予想してしまう読者も少なくないからです。例えば、韓国原作作品ではしばしば「政略結婚」「転生」「逆ハーレム」「異世界設定」といった要素が前面に出てくることが多く、それが作品選びのひとつの基準になっている読者もいます。

一方で、本作「余命僅かな子どもの継母になりました」は、物語の根幹にあるのは“命の儚さ”と“血縁を超えた家族の再構築”です。確かにファンタジー世界や魔法といった設定はありますが、前述のような王宮陰謀劇や政治闘争ではなく、日常的な育児や心のふれあいを丁寧に描くスタイルが採られています。これは、韓国の重厚かつ緻密なストーリー展開とはまた違った、日本的な“情緒”や“間”を大切にするアプローチともいえます。

また、作画やキャラクターデザインの点においても、日本独自の繊細さと柔らかさが反映されています。たとえば、クラリスの衣装や表情の描き方には、少女マンガ的な感性があり、韓国作品のような強い装飾性やゴシックな世界観とは一線を画しています。パステル調の背景や表情豊かな人物描写は、温かく切ない本作のテーマと絶妙に調和しています。

さらに、言葉の選び方や台詞回しにも日本語らしい繊細な感覚が活かされており、翻訳特有の違和感がありません。これは、作品が最初から日本語で執筆されているからこその自然さであり、読者にとっても物語世界にスムーズに入り込める大きな魅力のひとつです。

つまり、「韓国原作小説との違いは?」という問いに対しては、「そもそも韓国原作ではない」というのが答えとなります。そして、だからこそこの作品は、日本独自の文化的背景や感性に根ざした、共感性の高いファンタジー・ホームドラマとして多くの支持を集めているのです。Webtoonに新しい風を吹き込む、日本オリジナル作品ならではの魅力を、ぜひ改めて感じ取っていただきたいと思います。

読んだ人の口コミ・感想レビューまとめ

「余命僅かな子どもの継母になりました」は、2025年7月の配信開始以降、多くの読者の心をつかみ、口コミや感想レビューが続々と寄せられています。レビューの内容を丁寧に見ていくと、この作品が単なる“感動系ファンタジー”としてだけでなく、「心に残る家族の物語」として高く評価されていることがわかります。

まず、最も多く見られる声は「涙が止まらなかった」「やさしさに包まれるような気持ちになった」といった、感情を強く揺さぶられたという感想です。クラリスの誠実な行動や、赤ん坊テオとの心の通い合い、さらには“残虐公”と恐れられていたアルベルトの意外な人間味など、登場人物たちの関係性がリアルに描かれており、「フィクションだけど現実にも通じるものがある」といった共感の声も多く見受けられました。

一方で、「序盤の設定が重たい」「テオの命の設定がつらすぎる」といった感想もあります。確かに、本作は“余命3か月の赤ん坊”という衝撃的な導入から始まり、魔法石の謎や家族を巡る不安定な立場、冷遇されるクラリスの過去など、重厚なテーマを扱っています。だからこそ、心が弱っているときに読むと少し辛く感じる読者もいるようです。ただし、そうした読者の中でも「読み終えた後は不思議とあたたかい気持ちになった」「つらい内容だけど希望が描かれていた」というポジティブな評価が大半を占めています。

また、SNSやブログでは「登場人物の心理描写が丁寧で、気づけば全員に感情移入していた」といったレビューも多く、単にストーリー展開が面白いというだけではなく、“キャラクターの成長や感情の変化”をしっかり追える構成が評価されていることがわかります。特にエリクという少年キャラの扱いに関しては、「最初は警戒心が強くてイラッとしたけど、後半の成長が泣けた」といった声も見られ、読者がキャラクターを長く見守る視点で読み込んでいることが伝わってきます。

さらに、「作画が美しく、色合いや構図にも癒される」「クラリスの衣装や背景が繊細で世界観に引き込まれた」というビジュアル面への好意的な意見も多く寄せられています。これはWebtoonという縦読みスタイルにおいて非常に重要な要素であり、“スクロールするたびに絵本のページをめくっているような感覚”といったユニークな表現を用いて称賛する読者もいました。

ただし、すべての感想が肯定的というわけではなく、「テンポがゆっくりで、展開が遅いように感じた」といった構成面への指摘や、「育児の描写がリアルすぎて、読むのに体力が必要だった」という声もあります。これは作品の魅力でもあり、弱点ともいえる部分で、感情の揺れ幅が大きい作品だからこそ、読む側にも“受け止める力”が必要になるということかもしれません。

総じて言えるのは、「読んだあとに、誰かを大切にしたくなる」「家族の形は一つじゃないと気づかされた」といった深い余韻を残す作品だということです。特に、現実で家族や育児、人との距離感に悩んでいる読者にとっては、物語の中で描かれる“支え合い”や“選び取る愛情”が強く響いているようです。

読者の口コミからは、この作品がただのエンタメではなく、「読むことで癒やされ、考えさせられ、自分の生活にも何かを持ち帰れる」タイプの物語であることが浮き彫りになります。だからこそ、本作は「涙腺崩壊系」や「尊すぎてしんどい」といった感想だけでなく、「生き方に寄り添ってくれる一冊」として、今後も長く読者の支持を集めていくことでしょう。

どんな人におすすめ?

「余命僅かな子どもの継母になりました」は、単なるファンタジー作品や育児ものとしての枠を超えた、深いテーマ性と情感に満ちた物語です。登場人物の成長、血縁を超えた絆、命の重さ、そして“家族”の本質に触れる展開は、読み手の心にそっと寄り添ってくれるものです。この作品は、以下のような読者に特に強くおすすめできます。

まず第一に、「家族のかたち」に悩んだことのある人や、血縁にとらわれない“新しいつながり”を信じたい人には非常に響く内容となっています。物語のなかでは、クラリスが赤の他人だった赤ん坊・テオドールを心から愛し、守ろうとする決意を固めます。この描写は、「家族とは何か」「母性とはどういうものか」といった根本的な問いに対して、やさしく、しかし深く語りかけてくる力を持っています。

次に、「成長」や「再出発」をテーマにしたヒューマンドラマを求めている人にもおすすめです。クラリス自身が過去の喪失と痛みに折り合いをつけ、誰かのためにもう一度人生を歩み直すという姿は、人生に迷いや苦しさを抱えている読者にとって、ひとつの勇気になるでしょう。誰かを癒やす力を持つ彼女自身が、物語を通じて少しずつ癒やされていくという構造は、静かな感動を生み出します。

また、日々の生活に追われて心が疲れている人、感情を素直に動かしたいと思っている人にも、本作はぴったりです。豪快な展開やスピード感のあるストーリーではなく、静かに積み重ねられる日常や、人と人との距離が縮まっていく様子がじっくり描かれているため、読むことで「落ち着く」「自分を見つめ直せる」といった感想を持つ方も多いのです。

ファンタジー要素も含まれていますが、派手な戦闘やアクションが中心ではないため、壮大なバトル展開を期待している読者にとっては物足りなく感じる可能性もあります。また、コメディ中心の作品や、テンポ重視でサクサク読める内容を求める人にとっても、じっくりと心情描写を追う本作は少し重く映るかもしれません。しかし、そこに込められた細やかな感情や台詞の一つひとつが、読み進めるたびに心に染み入るような深さを持っているのです。

とくにおすすめしたいのは、育児や介護、保育、看護など“人を支える立場にいる人”です。クラリスが赤ん坊と接する場面には、現実世界の育児と重なるようなリアルな描写が多く含まれています。夜泣き、発熱、食事の世話——それらを“義務”ではなく“愛情”で乗り越えていこうとする姿勢に、共感や感動を覚える読者も多いでしょう。

さらに、「やさしいけれど泣ける物語が好きな人」「苦しい状況のなかでも、希望を信じる話を読みたい人」「一度崩れた人生を、もう一度積み上げていく話に心動かされる人」——こういったテーマに惹かれる方には間違いなくおすすめできる作品です。

このように、「余命僅かな子どもの継母になりました」は、多くの読者に“自分に重なる部分”を見つけさせる物語です。物語のなかで描かれる選択や言葉のひとつひとつが、読む人の人生にそっと寄り添い、「もう一度誰かと向き合いたい」と思わせてくれる。そんな“心の再生”を支えてくれる一作です。

総括 総まとめと作品が伝える本質

「余命僅かな子どもの継母になりました」は、一言でいえば“家族の定義を静かに問い直す物語”です。ファンタジーの世界観や魔法の設定に彩られながらも、作品の本質はきわめて人間的で、現代に生きる私たちにも通じるメッセージが詰まっています。それは、血のつながりではなく「誰かを想う心」こそが家族をつくるということ。そして、過去に傷つき、孤独を抱えた者同士が、信頼と支え合いの中で再び絆を築いていく姿が、温かく、そして切なく描かれているのです。

物語の中核を担うクラリスは、もともと孤立した存在でした。両親を亡くし、伯爵家の権利を奪われ、誰にも頼れずに生きてきた彼女が、赤ん坊のテオドールと出会い、母親代わりとなる契約を受け入れるところからすべてが始まります。そこから描かれるのは、“契約”から“愛情”への移行、“責任”から“絆”への変化です。クラリスが誰かを守ることで自分自身をも癒やしていく過程は、読む者の心にじんわりと染みわたります。

また、アルベルトやエリクといった登場人物も、ただの脇役ではなく、クラリスと同様に“過去の痛み”を抱えた存在として立体的に描かれています。それぞれがテオを守る中で自分自身と向き合い、家族の形を模索していく過程は、単なるハッピーエンドでは済まされない深みを持っています。命のタイムリミットという重たいテーマを扱いながらも、それを「希望」として描く筆致が、作品全体にやさしい余韻を与えているのです。

本作が多くの読者に支持されている理由は、その“等身大のやさしさ”にあります。物語は決して派手ではなく、奇跡的な展開やご都合主義にも走りません。それでも、たった一言の「ママ」や、誰かの小さな優しさが、登場人物たちの心を揺り動かす様子を丁寧に描くことで、読む側も自然と心を動かされてしまう。そういった、静かで誠実なストーリーテリングこそが、本作の最大の魅力といえるでしょう。

つまり、「余命僅かな子どもの継母になりました」は、魔法や貴族社会といった非日常の世界観を舞台にしながらも、語られるのは極めて“人間らしい物語”です。愛するとは何か、守るとは何か、信じるとはどういうことか。これらを静かに、しかし確かに伝えてくれる一作として、多くの読者にとって心の支えとなる作品となるはずです。どれだけ時間が限られていても、誰かと心を通わせられる。その奇跡が描かれたこの物語は、読み終えたあとに、優しさと希望の灯をそっと胸に灯してくれることでしょう。

記事のポイントをまとめます。

- 結末ではクラリスとアルベルトが家族として歩み出す決意を固める

- テオドールの魔力は安定し、生存の希望が見えるラストとなる

- 嘘つきは犬のはじまりは前日譚としてクラリスの背景を描いている

- クラリスは心の傷を抱えながらも育児を通じて再生していく

- アルベルトは過去を背負いながらも父としての愛情を見せる

- エリクはクラリスとの関係を通して成長し兄のような役割を担う

- 相関図ではクラリスを中心に新しい家族関係が明確になる

- 登場人物はそれぞれ過去を抱えながらも再出発を選ぶ構成になっている

- 魔法の能力設定は感情とつながっており、キャラ描写と密接に連動している

- 韓国原作ではなく日本オリジナルWebtoonとして制作されている

- 育児や介護経験のある読者にとって共感できる描写が多い

- 終盤では命の残り時間ではなく“どう生きるか”が主題となる

- 読者レビューでは「涙腺崩壊」「優しさに満ちた作品」といった声が多い

- 恋愛よりも“絆”や“家族のかたち”に重点を置いた構成が特徴

- 最終回まで丁寧な感情の積み重ねが描かれ、余韻が強く残る内容になっている

今すぐ無料で漫画が試し読みできる!

550ポイントでコミックがすぐ読める!

対象マンガが無料で読める

初回利用限定70%OFFクーポンも(割引上限500円)

オリジナル作品のプレミアム版(追加シーン+規制解除)が全話見放題なのはAnimeFestaだけ。

新作も豊富で、ライトは月額440円から気軽に視聴可能。さらにプレミアムなら月額1,078円で全作品見放題、最速配信&広告なしの安心環境で楽しめます。

さらに79万冊のマンガをはじめ、ラノベ、書籍、雑誌など121万冊以上の電子書籍や210誌以上の雑誌も1つのアプリで楽しめます。

毎月1,200円分のポイントが付与され、最新映画のレンタルや電子書籍の購入にも利用可能。31日間無料トライアルでは見放題作品を無料視聴でき、600円分のポイントもプレゼントされます。