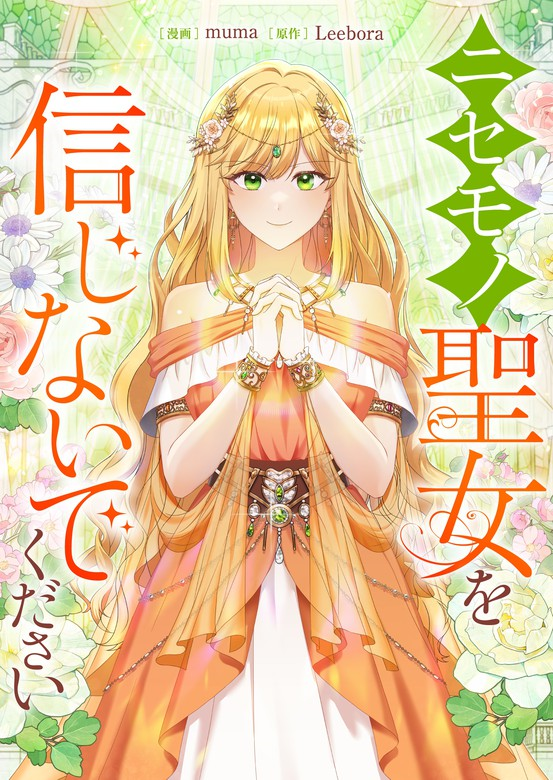

『ニセモノ聖女を信じないでください』は、2025年6月14日に連載が開始されました。この記事では、「ニセモノ聖女を信じないでください ネタバレ」と検索してこのページにたどり着いた方に向けて、作品のあらすじから登場人物、能力や相関図、さらには結末まで、物語の核心部分を丁寧に解説していきます。特に最終巻の展開や登場人物の変化に注目しながら、初めて読む方でも内容がわかりやすくなるよう構成しています。

本作は、現代で詐欺まがいの占いをして生きていた藤井雪乃が、ある日、占星術の神の怒りを買ったことをきっかけに異世界へと転生し、神に選ばれた“聖女”ダイアナ・イーストレラとして第二の人生を送ることになる物語です。物語は一見ファンタジーらしい転生劇として始まりますが、実際には「ニセモノ聖女を信じないでください あらすじ」で描かれている通り、彼女の過去と正体をめぐる内面の葛藤と対外的な疑惑が物語の中心を担っており、単なる異世界ファンタジーでは終わらない深みがあります。

主人公・雪乃 ダイアナの正体は、自身ですら信じきれないものであり、聖女として崇められながらも「自分には本物の力などないのでは」と悩み続けます。一方で、もう一人の聖女候補であるアミーラは、王国の神殿により長年育てられてきた“正統な聖女”として、人々から深い信頼を集めている存在です。読者はこの二人の関係を通して、「ニセモノ聖女を信じないでください 登場人物」の多様な視点と、物語が提示する“信じる”という行為の複雑さを知ることになるでしょう。

王であるカイル・クレイスもまた、本作において極めて重要な立ち位置にいます。彼は宗教に懐疑的で、神の名のもとに振る舞う者たちを信用していません。ダイアナに対しても容赦なく「証明できなければ処刑」と突きつける彼の立場は、「ニセモノ聖女を信じないでください カイル・クレイス」というキーワードで語られるように、物語に現実的な緊張をもたらしています。

この物語では、奇跡や魔法のような派手な“力”以上に、人の心にどれだけ寄り添えるかという視点が重視されます。つまり「ニセモノ聖女を信じないでください 能力」において重要なのは、超常的な力の強さではなく、人と人とを結ぶ力、心を動かす言葉や態度なのです。その点において、ダイアナの変化や成長は物語の柱であり、多くの読者が共感する部分でもあります。

また、本作の原点は「ニセモノ聖女を信じないでください 韓国原作小説」として執筆されたものであり、日本語版では表現や構成にいくつかの違いがあります。翻訳によって変化した表現や、文化的な背景の違いによる人物描写のニュアンスの差などを知ることで、作品への理解はより一層深まるでしょう。

さらに、物語を理解するうえで助けになるのが「ニセモノ聖女を信じないでください 相関図」です。登場人物同士の関係は単純な対立や協力ではなく、複雑な立場や過去を背景に絡み合っています。王族、神殿、民衆、そして聖女候補たち――それぞれの視点が交差しながら進む展開には、多面的な人間関係と政治的な力の駆け引きが描かれています。

そして、「ニセモノ聖女を信じないでください 結末」では、誰が“真の聖女”であったのかという答えよりも、ダイアナが“どのようにして本物になろうとしたか”が重要視されます。物語のラストでは、彼女自身が過去の自分を受け入れ、偽物から本物へと変わっていく姿が描かれ、読者に深い余韻を残します。

この記事では、そんな奥深いテーマとストーリーを一つ一つ丁寧に掘り下げていきます。物語の核心を知りたい方、登場人物の心情を理解したい方、あるいは韓国原作との違いに興味がある方まで、幅広い読者にとって価値ある内容を提供していきます。どうぞ最後までお読みください。

- ダイアナが最終的に“本物の聖女”として認められるかどうか

- アミーラとの対立がどのような結末を迎えるのか

- カイルが聖女と信仰に対してどう変化するのか

- ダイアナの能力が奇跡ではなく人の心に触れる力である理由

ニセモノ聖女を信じないでください ネタバレ考察まとめ

- あらすじを紹介

- 登場人物を整理

- 聖女 ダイアナ(雪乃)の正体

- アミーラの役割とは

- カイル・クレイスの立場

あらすじを紹介

『ニセモノ聖女を信じないでください』は、主人公・藤井雪乃が思いもよらない異世界で“聖女”として生きることを余儀なくされる、波乱と転機に満ちた転生ファンタジーです。現代日本において雪乃は、真っ当な職を持たず、占い師としてなんとか生活費を稼ぐ日々を送っていました。ただし、彼女の占いは本物の力によるものではなく、巧みな話術と心理誘導で人々を信じ込ませる“詐欺まがい”のものでした。

しかしある日、そんな不誠実な行為に怒った占星術の神が現れます。そして罰として、雪乃は意識を失い、気がついたときには異世界へと転生させられていました。目を覚ました彼女の目の前には、大理石でできた神殿や高価な食事、さらには世話係の女性たちが待機する豪華な生活が広がっており、まるで夢のような展開が待っていました。

この世界では彼女は「ダイアナ・イーストレラ」という名前を与えられ、「神に選ばれし聖女」として崇められる存在になります。本来ならば祝福と賛美を受けて安泰な未来が約束される立場ですが、雪乃の転生生活はそれほど甘くはありませんでした。というのも、突如としてもう一人の聖女候補「アミーラ」が現れたことで、王国全体に混乱が広がり始めるのです。

アミーラは生まれながらに神託を受けて育ったとされる純粋な少女で、王国の人々や神殿の者たちの信頼も厚く、ダイアナにとっては非常に強力なライバルとなります。こうして「真の聖女は誰なのか?」という論争が巻き起こり、ふたりの間には緊張と不信の空気が流れることになります。

さらに事態を複雑にするのが、新生王国フェトンを治める王・カイル・クレイスの存在です。彼は理性的かつ冷徹な統治者であり、宗教や神の存在をまったく信じていません。そのため、彼は聖女を名乗る者に対して非常に懐疑的で、ダイアナにも容赦なく「正体を証明できなければ、すぐに処刑する」と通告します。もともと偽物の占いで生きてきた雪乃にとって、自分が“本物の聖女”として認められるには、決定的な奇跡や能力が求められるという、極めて厳しい状況に追い込まれていくのです。

つまりこの物語は、偽物の占い師として現実から逃げていた雪乃が、自らの過去と向き合い、真の意味で“本物”として生きる覚悟を試されるという成長物語でもあります。信仰と疑念、忠誠と裏切り、そして命を懸けた証明――さまざまな試練が、異世界での彼女を待ち受けているのです。

登場人物を整理

『ニセモノ聖女を信じないでください』に登場する人物たちは、それぞれが物語に深く関わる背景や動機を持っており、単なる脇役では終わらない存在感を放っています。ここでは、物語の中核を担う主要キャラクターたちを整理し、彼らの立場や性格、物語における役割を詳しく解説します。

まず物語の主人公である藤井雪乃/ダイアナ・イーストレラは、現代日本から異世界へと転生した女性です。雪乃は占い師として生活していましたが、その実態は詐欺まがいの口上と心理誘導によるもので、本物の力は持っていませんでした。そんな彼女が神の怒りを買い、異世界で「聖女」として目覚めるというのが物語の導入部分です。転生後の名前である「ダイアナ」は、聖なる存在として神殿に迎えられ、人々の希望を担う立場に立たされますが、彼女自身には特別な力も確信もなく、常に偽物であることへの恐れと葛藤を抱えています。

次に重要なのが、もう一人の聖女候補であるアミーラです。彼女は生まれながらにして「聖女の徴」を持つとされ、神殿や国民からの信頼が厚い純真な少女です。一見すると、真の聖女であることに疑いの余地がないように思えますが、その無垢さゆえに他者の陰謀に巻き込まれやすい一面もあります。彼女の存在は、ダイアナの立場を常に脅かし、物語の緊張感を高める大きな要素となっています。

そして、物語のもう一つの軸となるのがカイル・クレイス王です。彼は新生王国フェトンを治める若き王で、強いカリスマ性と統治能力を持つ一方で、神や宗教に対して徹底的な懐疑主義を貫いています。ゆえに、彼にとって「聖女」とはただの幻想に過ぎず、国政に混乱をもたらす厄介な存在と見なされています。ダイアナに対しても、「自分が本物であることを証明できなければ処刑する」と宣言するなど、冷徹な姿勢を崩しません。しかし物語が進むにつれて、彼自身も次第に変化していく一面を見せるようになります。

また、彼らを取り巻く神殿の司祭や侍女たち、貴族階級の陰謀家たちなども、物語を立体的に彩る重要な役割を担っています。それぞれが信仰、政治、私利私欲など異なる思惑を持っており、聖女争いを単なる宗教的な問題ではなく、国家全体の権力闘争へと発展させていきます。

このように『ニセモノ聖女を信じないでください』の登場人物たちは、誰一人として単純な善悪に分類できず、複雑な背景や感情を抱えながら物語の中で交差していきます。それがこの作品の魅力のひとつでもあり、読者を引き込む大きな要因となっているのです。

聖女 ダイアナ(雪乃)の正体

物語の主人公である藤井雪乃は、異世界に転生した後、「ダイアナ・イーストレラ」という新たな名前と聖女の肩書きを得て生きていくことになります。しかし、この“聖女ダイアナ”という存在には、彼女自身すら確信を持てない「偽り」がつきまとっており、その正体が物語全体の核心に関わってきます。

まず、藤井雪乃は元々占いで生計を立てていたものの、その実態は神託でも予知でもなく、人の心理を読み取るテクニックと口のうまさを利用した、言ってしまえば詐欺行為でした。占い師としての彼女には、信仰心も道徳心も乏しく、自分に都合の良いように言葉を操って客を騙すことに何の罪悪感も抱いていませんでした。そうした姿勢が神の怒りを買い、結果として異世界へ転生させられるという異例の始まり方をするのです。

しかし、異世界で目を覚ました雪乃は、いきなり「聖女」として神殿に迎えられ、ダイアナ・イーストレラという尊い名を与えられます。豪奢な寝室、美味な食事、世話係まで付き、誰もが彼女を“神に選ばれし存在”として崇め立てます。しかしながら、本人には「自分はただのインチキ占い師だった」という自覚があるため、周囲の信頼や敬意に対し、どこか居心地の悪さを感じ続けることになります。

さらに彼女には、聖女であるとされる「証」が決定的に欠けていました。奇跡を起こす力もなければ、神託を受けた記憶もない。そのため、自分は本当の意味で聖女ではないのではないか、神が与えた罰の一環として“偽物の聖女”という役割を背負わされているのではないかという不安が、常に彼女の中にあります。

一方で、物語が進むにつれてダイアナは、聖女としての“能力”らしき兆候を見せ始めます。人の心に触れるような言葉を自然に発し、周囲の人間の傷や痛みを癒すような存在感を放っていくのです。これは占い師時代に培った観察力や人心掌握の技術とも言えますが、それだけでは説明のつかない「本物らしさ」が、彼女の言動の端々に現れ始めることになります。

こうして彼女は、自らが本当に“ニセモノ”なのか、あるいは別の形で神に導かれた“本物”なのかという問いを抱えながら、聖女としての自分を再定義していく過程を歩むことになります。単に奇跡を起こせるかどうかではなく、人々にとって必要な存在であるかどうか――その内面に宿る本質が、彼女の真の正体であり、聖女としての価値を形作っていくのです。

つまり、藤井雪乃=ダイアナ・イーストレラという存在は、外見や肩書きに縛られず、揺れる信仰と自己疑念の中で「自分は何者なのか」を問い続ける人物であり、それこそがこの作品に深みを与える重要な柱となっています。

アミーラの役割とは

アミーラは、『ニセモノ聖女を信じないでください』におけるもう一人の聖女候補として登場し、物語の対立軸を象徴する存在です。物語の展開において、彼女の役割は単なる“ライバル”にとどまらず、聖女という存在の信頼性、権威、信仰心の意味までも読者に問いかけるものとなっています。

アミーラは、生まれながらにして神殿に保護され、聖女としての教育と信仰を徹底的に受けてきた少女です。彼女の言動や価値観は、まさに「清らかで無垢な聖女」の理想像そのものであり、王国中の人々から“真の聖女”として自然と受け入れられる素地を持っています。神殿内の司祭や官僚たちも、アミーラにこそ聖女の正統性があると考えており、ダイアナの存在は“異物”として扱われがちです。

では、アミーラはただの理想的な聖女なのかというと、そう単純ではありません。彼女の登場は、ダイアナ(雪乃)の立場を根底から揺るがし、物語に深い緊張感をもたらします。アミーラは本人の意思とは関係なく、政治的に利用される場面が多く、神殿や王族、貴族たちの思惑によって“聖女”という役割を押し付けられているとも言えるのです。

こうして見ると、アミーラの役割は単なる“善”でも“敵”でもなく、「制度としての聖女」が持つ矛盾や危うさを体現するものとなっています。神に選ばれたとされる者が、本当にその価値を持っているのか。あるいは、聖女とは生まれながらの血筋や環境によって決まるものなのか。アミーラの存在は、そのような問いを物語に投げかける重要な鍵となっています。

また、アミーラは物語の中で幾度もダイアナと対峙しますが、直接的な敵意を抱いているわけではありません。むしろ、彼女自身も「もう一人の聖女」の存在に困惑し、不安を抱えている場面が描かれます。その純粋さと信仰心ゆえに、疑念や葛藤に飲み込まれていく様子は、読者に深い共感と哀しさを呼び起こします。

つまり、アミーラの役割は、物語における“正統性と偽り”というテーマを体現する人物であると同時に、「本物の聖女とは誰か?」という核心に迫るための対比的存在でもあります。彼女がいることで、ダイアナの成長も加速し、読者自身が真の信仰とは何かを考えるきっかけを与えられるのです。

カイル・クレイスの立場

物語の中で強い存在感を放つ人物のひとりが、新生王国フェトンの若き王であるカイル・クレイスです。彼は『ニセモノ聖女を信じないでください』において、宗教を疑い、神を信じないという異色の立場を貫くキャラクターであり、聖女とされるダイアナに対して最も強い警戒心と敵意を持つ人物として描かれています。彼の存在は、物語全体に重みと現実感を与え、単なる異世界ファンタジーにとどまらない緊張と深みを与えています。

カイルは、神の加護や信託よりも、事実と実利を重んじる統治者です。その背景には、過去に神殿や宗教によって引き起こされた政争や混乱を目の当たりにしてきた経験があるとも示唆されています。つまり彼は、生半可な信仰や伝承にすがるのではなく、自らの目と判断を信じて政治を行ってきた現実主義者なのです。そうした信条から、突如として「神に選ばれた」と現れた聖女ダイアナに対しても、何の証拠も示せないのであれば処刑も辞さないと厳しく突きつける場面は、彼の冷徹さと徹底した合理主義を象徴するものです。

一方で、カイルの立場には単なる非情さだけでなく、王としての重責と孤独も見え隠れしています。彼は国を守る立場にあり、安易な信仰によって国政が混乱することを恐れています。そのため、自らの感情や希望を排し、国家の安定と秩序を最優先に考える姿勢を取っています。つまり、彼の冷たさは無情ではなく、王としての強さと覚悟の現れなのです。

物語が進行するにつれて、カイルはダイアナの言動や判断力、人を導く姿勢に触れていきます。そして次第に、彼女が本当に“偽物”であるのか、それともこの混迷した時代に必要な“本物の象徴”であるのかを考えるようになります。この変化は、ダイアナ自身の成長と重なりながら、カイルの内面の葛藤を浮き彫りにしていきます。

また、ダイアナとの関係性も、王と被疑者という立場を越えて複雑なものへと変化していきます。互いに相手の立場を理解しようとし始める中で、信念や価値観の違いを乗り越え、真の意味での「共闘関係」や「信頼関係」が芽生えていく描写は、本作において非常に重要な転換点となります。

総じて、カイル・クレイスは単なる敵役でもなく、恋愛的な対象でもなく、物語の倫理的・論理的なバランサーとして機能する存在です。聖女を信じることの意味、権威をどう扱うべきか、信仰と統治をどう両立させるのか――そうしたテーマを読者に問いかけてくる彼の立場は、物語の中でも特に深く考察されるべき要素のひとつです。

rawではなく無料でマンガが読める安心なサイト

550ポイントでコミックがすぐ読める!

対象マンガが無料で読める

初回利用限定70%OFFクーポンも(割引上限500円)

オリジナル作品のプレミアム版(追加シーン+規制解除)が全話見放題なのはAnimeFestaだけ。

新作も豊富で、ライトは月額440円から気軽に視聴可能。さらにプレミアムなら月額1,078円で全作品見放題、最速配信&広告なしの安心環境で楽しめます。

さらに79万冊のマンガをはじめ、ラノベ、書籍、雑誌など121万冊以上の電子書籍や210誌以上の雑誌も1つのアプリで楽しめます。

毎月1,200円分のポイントが付与され、最新映画のレンタルや電子書籍の購入にも利用可能。31日間無料トライアルでは見放題作品を無料視聴でき、600円分のポイントもプレゼントされます。

ニセモノ聖女を信じないでください ネタバレ最終回解説

- 結末はどうなる?

- 能力とその意味

- 相関図で見る人間関係

- 韓国原作小説との違い

- 新生王国:フェトンとはどんな国?

- 総括 作品全体の魅力と読みどころ

結末はどうなる?

『ニセモノ聖女を信じないでください』の結末は、単純な善悪の決着や勝敗では終わりません。むしろ、登場人物たちがそれぞれの立場で葛藤と向き合い、自らの「信じるもの」に答えを出していく、人間ドラマとしての完成が印象的です。最終回の展開では、物語を通して繰り返し問いかけられてきた「本物とは何か?」というテーマに、明確な形で一つの答えが提示されることになります。

物語終盤、王カイルや神殿、そして国民たちは、ダイアナとアミーラのどちらが“真の聖女”であるかを見極めようとし続けます。しかし、その決定打となる奇跡や神託はなかなか現れず、状況は膠着状態のまま不穏な空気が漂い続けます。やがて、ダイアナは自分自身が“選ばれた者”であることを証明するのではなく、“選ばれなくとも人々に必要とされる存在”になろうとする決意を固めるようになります。この変化は、彼女が“偽り”の過去を乗り越え、自らの信念によって新しい意味の「聖女」としての在り方を築こうとする覚悟の表れです。

最終的に、ダイアナは大きな危機を迎える王国を前にして、身を挺して人々を守る選択をします。その行動が、神の沈黙を破り、真の啓示をもたらすきっかけとなります。この場面で、神は“誰が最初に選ばれたか”よりも、“誰が最後まで人々のために行動し続けたか”を重んじるという意志を示し、ダイアナに新たな力を授けるのです。この瞬間が、彼女が本当の意味で「聖女」として認められる転機となります。

一方、アミーラも物語の終盤で精神的な成長を遂げます。彼女は自分が常に正しい存在であり続けなければならないという重荷から解放され、ダイアナという存在を素直に受け入れるようになります。ふたりの聖女は争う存在ではなく、互いに違う役割を担いながら共存できるという、柔軟で希望ある関係性に落ち着いていくのです。

また、カイル王も、ダイアナの行動や選択を通じて“信じる”ことの意味を学びます。彼の中で固く閉ざされていた信仰への扉が徐々に開かれ、「自分自身の理性だけでは救えないものがある」と認めるようになります。この精神的な変化こそが、物語のもう一つの大きな結末であり、王国全体の未来を照らす希望となるのです。

このように、『ニセモノ聖女を信じないでください』の結末は、派手なバトルや劇的な勝利ではなく、登場人物たちが互いを理解し、心の中にある「偽り」や「恐れ」と真剣に向き合った上で、新たな信念と共に生きていくことを選ぶ静かな感動に満ちた締めくくりとなっています。それこそが、この物語が提示する真の救いであり、タイトルに込められた意味を深く考えさせるラストなのです。

能力とその意味

『ニセモノ聖女を信じないでください』に登場する“聖女”たちには、単なる肩書きや宗教的象徴としての役割だけでなく、それぞれに備わる「能力」が重要な意味を持っています。しかし、この物語における“能力”とは、必ずしも目に見える魔法や超常の力のことではありません。むしろ、登場人物たちの内面や行動、そして人々に与える影響こそが、本質的な「能力」として描かれているのです。

まず主人公であるダイアナ(元・藤井雪乃)には、はっきりとした魔法のような力は物語序盤には存在していません。彼女自身も「自分は偽物なのではないか」と不安に駆られ、神の祝福や聖なる奇跡を何ひとつ持ち合わせていないことに苦悩します。しかし、ダイアナにはそれとは異なる形で、人々の心に触れる力があります。具体的には、相手の話をよく聞き、表面上の言葉ではなくその人の感情の奥にある本音や痛みに気づく“共感力”や“観察力”が彼女の大きな強みです。

これは、彼女が現代社会で占い師として多くの人と接し、人間の弱さや望みを見つめてきた経験から自然に身につけた力とも言えます。言い換えるなら、彼女の能力は“人の痛みに寄り添う力”であり、それが結果として周囲に安心感を与え、人々の心を動かすのです。このような力は、魔法のように派手ではありませんが、王国を導く聖女という立場にとって、非常に実用的で信頼性のある力でもあります。

一方で、もう一人の聖女候補であるアミーラにも能力は存在します。アミーラは神殿で育てられ、聖なる儀式や神との対話を通じて培われた“聖言”や“神託を受け取る力”を持っているとされます。ただし、この力には明確な制御性がなく、時に誤解を招いたり、利用されたりする場面も描かれています。つまり、神から授かった力とされるものにも限界や危うさがあり、それをどう扱うかという“人間側の成熟”が不可欠であることを、物語は示唆しています。

このように考えると、作品内で語られる「能力」とは、単なる異能ではなく、いかに自らの特性を活かし、人々と向き合い、導くことができるかという“生き方そのもの”を指しています。そして最終的に、真の聖女と認められるのは、奇跡を起こす者ではなく、誰かの痛みを理解し、自らを犠牲にしてでも人々を守ろうとする者であるというメッセージが込められているのです。

この視点は、タイトルにも含まれる「ニセモノ」という言葉の意味を大きく揺さぶります。外見や力で判断される“本物”ではなく、内面や覚悟によって証明される“真実の価値”こそが、聖女としての能力であり、この作品が伝えたい核となる思想だといえるでしょう。

相関図で見る人間関係

『ニセモノ聖女を信じないでください』に登場するキャラクターたちの関係性は、一見すると単純な“対立”や“味方”の構図に見えますが、物語が進むにつれてその人間関係は複雑に絡み合い、政治的・宗教的・感情的な利害関係によって大きく揺れ動きます。そのため、読者が内容をより深く理解するためには、キャラクター間の相関を把握することが重要です。ここでは文章を通じて、その構図をわかりやすく整理します。

まず中心にいるのは、異世界に転生した元占い師の藤井雪乃(ダイアナ・イーストレラ)です。彼女を取り巻く人間関係は、神殿、王族、もう一人の聖女、そして民衆と、多方面に広がっています。物語の初期では、雪乃は“聖女”として持ち上げられながらも、その正体が不明であることから、周囲からは常に疑念の目を向けられています。特に王・カイル・クレイスは彼女に対して非常に冷徹な立場を取っており、「正体を証明できなければ処刑」という非情な判断を下す人物として描かれます。

次に注目すべきは、もう一人の聖女候補であるアミーラとの関係です。アミーラは王国の神殿によって長年守られてきた少女で、生まれながらに“神の選びし者”とされ、ダイアナとは対照的にその存在自体に権威があります。神殿の多くの者たちはアミーラこそが真の聖女であると信じて疑わず、ダイアナを“異物”として扱う傾向にあります。そのため、アミーラとダイアナの間には明確な対立構造が生まれますが、物語が進行するにつれて、この二人の関係は静かに変化し始めます。

そして、もう一つ見逃せないのが、王族・貴族層と宗教勢力の力関係です。カイル王を筆頭とする王族側は、国家の秩序と統治を何よりも重視しており、聖女という存在を政治の道具として見ています。一方、神殿は神の意志を最上位とするため、王権と対立することも少なくありません。ダイアナはその両者の間に立たされ、神殿からも王からも圧力を受けるという極めて難しい立場に置かれます。

また、ダイアナに仕える側近や侍女たちも、物語を通して重要な役割を果たします。彼らは一見すると背景にいる脇役のように思えますが、実はダイアナの人間性を理解し、心から支えようとする数少ない存在です。このような支援者の存在は、聖女としての“能力”や“資格”に自信が持てなかったダイアナにとって大きな支えとなり、物語全体に温かみと人間味を加える要素となっています。

このように、『ニセモノ聖女を信じないでください』における人間関係は、単なる対立と協力の構図ではなく、立場、思想、信念の違いによって微妙に変化し続ける“動的な相関図”として機能しています。それぞれの人物が何を信じ、誰に忠誠を誓い、何を守ろうとしているのか――その背景にある感情や目的を知ることで、物語はより深く味わえるものとなっています。

韓国原作小説との違い

『ニセモノ聖女を信じないでください』は、元々韓国で連載されていた原作小説が基になっており、日本語版として展開されるにあたって、いくつかの演出やニュアンスに変化が加えられています。こうした翻訳作品では、文化や読者層の違いを踏まえて編集されることが多く、本作も例外ではありません。韓国語原作を読んだ読者と、日本語訳やメディア展開のみで本作を知る読者では、受け取る印象が大きく異なる部分も存在します。

まず、韓国原作小説の特徴として挙げられるのは、登場人物たちの内面描写に非常に多くのページを割いている点です。特に、主人公である雪乃(ダイアナ)の心の揺れや葛藤、過去への罪悪感、自らの立場に対する不安などが、独白や比喩的表現を通じて繊細に描かれています。韓国の読者層は感情的な葛藤や心理描写に敏感である傾向が強く、そのため原作は一つの場面でも心情の変化を何度も丁寧に描写しています。

一方、日本語版ではこの内面的な描写がいくらか簡潔にまとめられている傾向があります。特にコミカライズ版ではテンポ感が重視され、物語の進行が比較的スピーディーです。これは、日本の読者がストーリー展開のテンポを重視する傾向にあるため、編集方針として自然な調整とも言えます。心理的描写よりも“何が起こるか”に焦点が当たっているため、サスペンス性や事件の連続性が強調される構成に変化しています。

また、文化的背景による演出の違いも存在します。例えば、韓国原作では「神に選ばれた存在」という概念に宗教的・社会的な重みが強く、「聖女=政治と宗教の象徴」としての意味合いが深く掘り下げられています。一方、日本語版ではその概念がやや柔らかく表現されており、読者にとって“異世界ファンタジー”として受け入れやすいよう、物語全体の雰囲気が調整されていると感じられます。宗教的要素に対する感覚の違いが、そのまま物語構造の演出に反映されているのです。

さらに、登場人物の口調や言葉遣いにも違いがあります。韓国語版では、王族や神官など高位の人物が使う言葉が非常に格式高く、読者に厳かな空気を伝える役割を担っています。しかし日本語訳では、あくまで自然な会話として読めるように調整されており、読者がキャラクターとの心理的距離を感じにくいよう配慮されています。これは翻訳作品に共通する工夫ではありますが、原作の重厚感を期待して読むと、少し印象が異なると感じるかもしれません。

このように、『ニセモノ聖女を信じないでください』は、韓国原作小説と日本語展開版とで、読者体験における方向性に違いがあります。どちらが優れているという話ではなく、どちらも作品の魅力を最大限に引き出そうとするアプローチの違いに過ぎません。原作を読んだうえで翻訳版を読み直すと、作品に対する理解がさらに深まり、登場人物の行動や世界観に対する解釈がより豊かになるはずです。

新生王国:フェトンとはどんな国?

『ニセモノ聖女を信じないでください』の舞台となる新生王国フェトンは、単なる背景設定として描かれているのではなく、物語の主題や登場人物たちの行動、そして価値観に大きな影響を与える“もう一つの登場人物”とも言える存在です。この国の成り立ちや政治体制、宗教観は、聖女を巡るストーリーに不可欠な要素となっており、フェトンという国家そのものを理解することが、物語全体の構造を読み解く鍵となります。

新生王国フェトンは、長きにわたる戦乱と王朝の崩壊を経て、新しい秩序と平和を築こうとする国家として成立しました。そのため、国名に「新生」と冠されているのは偶然ではなく、古い価値観や体制を断ち切り、新たな信念のもとで国を再建しようという強い意志の表れです。この理念を掲げたのが、現在の若き統治者であるカイル・クレイス王です。彼は過去の宗教による争いや、神の名を借りた権力乱用に強い嫌悪感を持っており、政治の場に宗教が入り込むことを極端に警戒しています。

そのため、フェトン王国では一見すると“神権国家”的な構造が存在しつつも、実際には強い世俗的統治体制が取られており、王の判断が国家のすべてを動かす中心になっています。神殿や聖女といった宗教的要素は、国民の精神的支柱として重要視されながらも、政治の主導権を握らせないよう厳しく制限されているのが特徴です。この独自のバランス感覚が、ダイアナやアミーラといった“聖女”たちの立場を非常に不安定にしています。

一方で、国民の多くは依然として“神の声”や“聖女の導き”に希望を見出しており、王の合理主義的な政治に対して内心では不安や不満を抱いている層も少なくありません。この信仰と理性のギャップは、物語の中で幾度となく衝突を生み出し、聖女騒動が単なる個人の対立ではなく、国家そのもののアイデンティティを揺るがす問題として浮き彫りになります。

また、フェトンは隣国との国境紛争を抱えており、外敵の脅威が常に存在しています。これにより、国家としての“結束”が求められる局面が多く、聖女という存在が国民統合の象徴として重要な役割を担わされることもあります。つまり、聖女問題とは政治・宗教・外交の三軸が重なり合う極めて複雑な課題であり、国のあり方そのものが問われているのです。

ダイアナが置かれたフェトンという国は、ただの舞台ではなく、彼女自身が何者であり、どのように人々と関わっていくべきかを考える上での“試練の場”です。この国の理不尽さや現実的な制約の中で、彼女がどのように“信じること”と“証明すること”のバランスを取っていくかが、物語の大きなテーマの一つとなっています。

このように、新生王国フェトンは、理念と現実、信仰と懐疑、秩序と混乱が常に交差する、非常に緻密に設計された世界観です。読者はこの国のあり方を通して、登場人物たちの行動の動機や、物語が展開する必然性をより深く理解できるようになっています。

総括 作品全体の魅力と読みどころ

『ニセモノ聖女を信じないでください』は、異世界転生や聖女というファンタジーの王道要素を取り入れつつ、「信じるとは何か」「本物とは誰か」という問いを通して読者の価値観に深く揺さぶりをかける物語です。華やかな神殿の舞台、二人の聖女の対立、神を信じぬ王の存在――それらは決して単なる装飾ではなく、物語が描こうとするテーマに直結する重要な要素として緻密に配置されています。

主人公・藤井雪乃(ダイアナ・イーストレラ)は、偽物として生きてきた過去を持ちながら、転生先の世界で“本物になる努力”を続ける人物です。その姿は、現代社会における自己証明や承認欲求、他者との関係性に悩む私たち自身とも重なります。だからこそ、彼女の迷いや選択に心を動かされる読者は多いはずです。

そしてもう一人の聖女アミーラや、信仰を拒絶する王カイル・クレイスの存在もまた、物語に対する一面的な理解を拒み、多様な視点での考察を促してくれます。誰が正しくて誰が間違っているのかという二元論では語れない構造が、この作品の深みを支えています。

さらに、韓国原作と日本語版との文化的な演出の違いや、国政・宗教・民意の交錯する新生王国フェトンという舞台設定など、細部に至るまで物語の完成度は非常に高く、ただの娯楽作品に留まらない読み応えを提供してくれます。聖女という“象徴”に込められた意味を、外から与えられた役割ではなく、内なる信念によって再定義していく過程が、この作品最大の見どころであり、多くの読者にとって心に残るテーマとなっていくことでしょう。

結末に向かって明らかになる真実、変化していく人間関係、そして“偽物”と“本物”の境界を越える瞬間。そのすべてが、じっくりと読み進める価値のある作品体験へとつながっていきます。単なる異世界ファンタジーという枠を超えた、深い人間ドラマとしての魅力をぜひ感じていただきたい一作です。

記事のポイントをまとめます。

- 主人公・雪乃は偽の占い師から異世界の聖女へ転生

- 聖女としての生活は豪華だが、真の聖女である証はない

- 本名はダイアナ・イーストレラとして神殿で崇められる

- もう一人の聖女候補アミーラの登場で状況が一変

- アミーラは生まれながらの聖女として信頼されている

- 雪乃は“偽物”として常に疑いの目を向けられる

- 王カイル・クレイスは神を信じず聖女に否定的

- 雪乃は聖女の力ではなく人間性で信頼を得ていく

- アミーラは信仰の象徴だが政治に利用されやすい立場

- ダイアナとアミーラは次第に共存の道を模索する

- 物語終盤で雪乃は人々を守る行動に出る

- 神は“選ばれし者”より“行動した者”に力を与える

- カイルは雪乃の姿勢に触れ信仰への理解を深める

- 聖女の力とは奇跡でなく人を導く在り方と描かれる

- フェトン王国は宗教と政治の対立が深く影響する構造

今すぐ無料で漫画が試し読みできる!

550ポイントでコミックがすぐ読める!

対象マンガが無料で読める

初回利用限定70%OFFクーポンも(割引上限500円)

オリジナル作品のプレミアム版(追加シーン+規制解除)が全話見放題なのはAnimeFestaだけ。

新作も豊富で、ライトは月額440円から気軽に視聴可能。さらにプレミアムなら月額1,078円で全作品見放題、最速配信&広告なしの安心環境で楽しめます。

さらに79万冊のマンガをはじめ、ラノベ、書籍、雑誌など121万冊以上の電子書籍や210誌以上の雑誌も1つのアプリで楽しめます。

毎月1,200円分のポイントが付与され、最新映画のレンタルや電子書籍の購入にも利用可能。31日間無料トライアルでは見放題作品を無料視聴でき、600円分のポイントもプレゼントされます。