本記事は、物語の核心に触れる情報を段階的に整理し、初めて作品に触れる方でも全体像がつかめるように構成しています。まず、大学入試を控えた高校生イ・ジンホが、99種類すべての人生エンディングを見届けないとクリアにならない超高難易度ゲームを制覇した直後、現実世界で本当のリセットライフが始動するという導入を、時間軸と因果関係を明確に示しながら解説します。続いて、全国首席、カリスマモデル、一流シェフ、トップスターなど、現実の複数の人生を次々と歩む構成がどのように積み上がり、最終的な選択や結末に収束していくのかを、各転換点の理由と結果をセットで追いかけます。

登場人物については、ジンホとスンミを中心に、味方・競合・師弟関係といった役割を整理し、それぞれがどの局面で物語を押し進めるのかを具体的に示します。単なる紹介に留めず、誰の行動がどの出来事を誘発し、その影響が後の人生にどう波及するのかを丁寧に紐づけることで、人物像が立体的に理解できるようにします。あわせて、人物同士の結びつきが章をまたいで再登場する仕掛けや、別の人生での経験が次の舞台で効いてくる連鎖も解きほぐし、相関図の見方の指針を提示します。

本作の肝である能力とルールは、読者が迷いやすいポイントです。そこで、どの行動がどの能力値や技能成長に結びつき、職域をまたいで転用可能なスキルがどのように形成されるのかを、学業・モデル・料理・芸能といった具体領域ごとに説明します。便利さの裏にある制約や副作用、能力の使い方によって人間関係や社会的評価が変化するリスクにも触れ、単なる万能設定ではなく選択の重みを伴うシステムであることを明確にします。

韓国原作小説とコミカライズの関係については、心理描写の厚みや社会背景の描写、演出テンポの差異など、媒体特性に由来する違いを比較し、どのバージョンから読んでも迷わない順路を提案します。背景の理解が結末の解釈に影響する点にも注意を促し、必要な前提知識を本文内で補完します。

結末のネタバレは、単に結果だけを述べるのではなく、ジンホが積み重ねた経験と人間関係がどのように最終選択を形作ったのかを重視して描きます。個人の達成から他者と紡ぐ未来へと価値観が移っていく過程、スンミを含む周囲との関係が意思決定に与えた具体的な影響、そして多重の人生で得た記憶や学びがどのように統合されるのかを、物語上の根拠を示しながら整理します。単発の名シーン紹介に偏らず、起点・転回・帰結のラインで読み解くため、読み終えたあとに全体像が腑に落ちるはずです。

最後に、読んだ人の口コミ・感想レビューの傾向を俯瞰します。テンポの良さや能力運用の巧みさを評価する声、都合の良さを指摘する批評、各人生の掘り下げに対する要望など、相反する意見も含めて整理し、読者が自分の好みに合うかを判断できる材料を提供します。刊行や配信の進捗は変動するため、最新の告知に基づく情報更新のポイントも明示し、どの段階で読んでも迷わない導線を確保します。これらを通じて、今どこまで理解できているか、次にどこを読めば核心に近づけるかが明確になり、ネタバレを踏まえても作品の魅力がより鮮明に伝わる内容に仕上げています。

- ジンホが全99エンディングを達成した後の現実世界での展開と結末

- 全国首席やモデル、シェフ、トップスターなど複数の人生経験の詳細

- スンミをはじめとする主要登場人物との関係や物語への影響

- 最終的にジンホが選んだ生き方とその理由

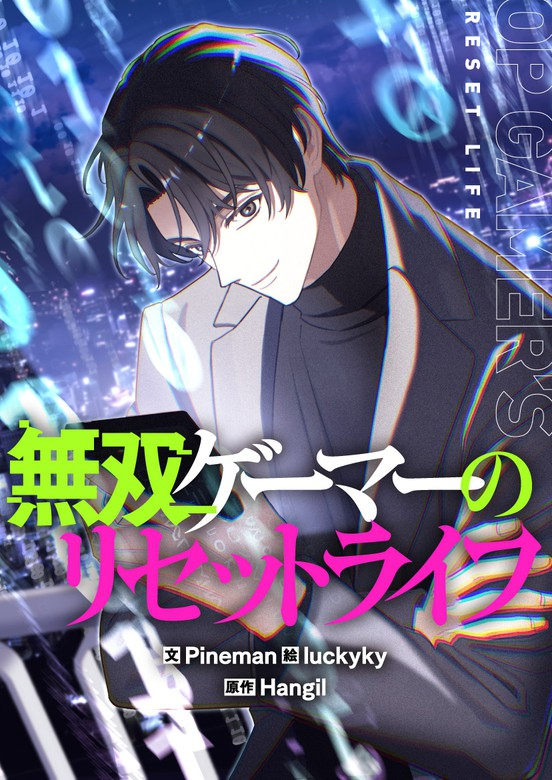

無双ゲーマーのリセットライフ ネタバレと物語概要

- あらすじを簡潔に紹介

- 登場人物の関係性

- ジンホの成長と変化

- スンミの役割と魅力

- 能力とゲーム的要素

あらすじを簡潔に紹介

物語は、大学入試を目前に控えた高校3年生のイ・ジンホが、現実よりも一つのゲームにすべてを捧げてきたという一点から動き出します。彼がのめり込んだのは、全99種類の人生エンディングをすべて見届けて初めてクリアが認められる超高難易度ゲーム、リセットライフです。ジンホは6年という長い時間を費やし、試行錯誤を重ねて全エンディングを達成しますが、目標を失った瞬間に押し寄せたのは深い虚無感でした。その直後、彼は倒れ、目を覚ますと「本当のリセットライフ」が始まっていた――ここが物語の起点になります。

リセット後の現実では、ジンホがこれまで画面越しに追ってきた「別の人生」が現実の選択肢として次々に立ち現れます。全国首席として学業の頂点に立つ道、カリスマモデルとして脚光を浴びる道、一流シェフとして舌と技術を磨く道、トップスターとして大衆の期待を背負う道――分岐のように広がる複数の人生は、それぞれ異なる課題と報酬を伴い、彼の前に並行して提示されます。物語は、ジンホがどの場面でも過去の学びを生かしつつも、その場ならではの壁に向き合い、選び取り、結果を受け止める過程を丁寧に追っていきます。

各章にあたる人生エピソードでは、成功の快感だけでなく、名声に伴う責任、競争の厳しさ、周囲との摩擦といった現実的な重みが強調されます。全国首席の章では学力というわかりやすい指標の裏側に、人間関係の機微や将来選択の重圧が横たわります。モデルの章では容姿や表現の磨き方だけでなく、業界内で信用を得る難しさが焦点になります。シェフの章では創造性と再現性の両立、チームで働く緊張感が描かれ、トップスターの章では注目を浴び続ける代償や言動への社会的責任が問われます。

こうした多層の体験を通じ、ジンホは「一人でクリアする達成」から「誰かと共有できる成果」へと価値観を更新していきます。かつてはエンディングの回収が目的でしたが、現実では人とのつながりや積み重ねた経験そのものが、次の選択の質を左右することを理解していきます。物語の読みどころは、各人生で得た知識・関係・信頼が別の人生で思わぬ連鎖を起こし、やがて一つの大きな選択に収束していく連関の巧みさにあります。

最終的に読者が追いかけるのは、「どの人生が最強か」ではなく、「どの選択がジンホにとって本当の意味でのクリアなのか」という問いです。リセットによって与えられたチャンスを、彼は自分だけの栄光のために使うのか、それとも周囲と未来を分かち合うために使うのか。無数の分岐をくぐり抜けた先で、ジンホが選び取る生き方こそが、本作の核であり、あらすじの先にある物語の緊張と感動を形作っています。

登場人物の関係性

登場人物の関係性は、物語の推進力そのものであり、ジンホの成長や最終的な選択を形作る基盤になります。中心に立つのは、6年間をゲーム攻略に注いだイ・ジンホです。圧倒的な集中力と分析力を備える一方、現実の機微には不器用というギャップがあり、彼の周囲にはその長所と短所を際立たせる人物が配されています。関係性を読み解く際は、誰がジンホの欠けている要素を補い、誰が彼の弱点を突くのかという視点が有効です。物語はこの補完と対立の反復で厚みを増し、単発の出会いを越えた連続性を帯びていきます。

ジンホを軸にした「補完」と「対立」の二重螺旋

ジンホの周囲は大きく、彼の成長を後押しする補完的な人々と、価値観や方法論でぶつかる対立的な人々に分かれます。補完側は、彼の計画性に現実的な倫理や感情の視点を与え、対立側は、短期的な効率を優先しがちな思考の盲点を容赦なく突きます。どちらも物語に不可欠で、補完はジンホの人間性を広げ、対立は彼の選択を鍛え直す役割を担います。結果として、ジンホの決断は単なる最適解の選択ではなく、関わった人々との関係が刻まれた「重みのある選択」へと変わっていきます。

スンミの位置づけ:感情と原則を両立させる推進役

スンミは、恋愛的な位置づけにとどまらず、ジンホに現実で生きる基準を与える存在です。彼女は情に厚い一方で、目先の結果より長期的な信頼を重んじる原則主義者として描かれます。ジンホが短期最適に流れそうな場面では、あえて耳の痛い指摘を行い、判断の軸を「自分の勝利」から「関わる人たちの未来」へと引き戻します。スンミの言動はしばしばジンホの成功を遅らせるように見えますが、その遅延が後の大局的な成果に結びつく構図が繰り返し提示され、彼女が物語の倫理的な重心であることが明確になります。

人生ステージごとに変化する役割関係

複数の人生ステージは、それぞれ異なる関係性の力学を提示します。全国首席の章では、ジンホは同世代の秀才たちを通じて「競争の礼節」と「協働の価値」を学びます。カリスマモデルの章では、表舞台の華やかさの裏側にある評価者やプロデューサー、同業の嫉妬と敬意が交錯し、信用の積み上げが長期的なキャリアを決める現実が描かれます。一流シェフの章では、師弟関係が中心に据えられ、技術の継承と自我の衝突が、厨房という閉じた共同体の中で濃密に展開します。トップスターの章では、ファン、共演者、メディアという三者の期待が絡み合い、ジンホは「発信の責任」を自覚して発言と行動を調整するようになります。こうした舞台ごとの人間模様が、同じ人物でも立場が変われば関係が変質することを示し、関係性の可塑性を物語の核に据えています。

再会と交差が生む物語の連続性

本作では、あるステージで築いた縁が別のステージで姿を変えて再登場する仕掛けが効果的に用いられます。学業でのライバルが後に別の分野で協力者に転じたり、モデル時代の評価者がトップスターの局面で新たな試練を課したりと、過去の関係が新しい文脈で意味を持ち直します。これにより、エピソードは点の羅列ではなく、太い線でつながった一続きの航路として把握でき、読者は「出会いの積み重ねが選択の質を変える」プロセスを実感できます。

相関図の読み方:役割、動機、影響の三層で整理する

相関図を作る際は、人物を役割(支援・競合・評価者・師弟)、動機(自己実現・承認・責任・保身)、影響(短期的圧力・長期的変化)の三層で整理すると、各関係が何をもたらすかが明確になります。たとえば、競合は短期的にはジンホを追い詰めますが、長期的には技術や判断軸の更新を促す存在に転化しやすい、という具合です。スンミは動機の層で「責任」と「信頼」を体現し、影響の層でジンホの選択に恒常的なブレーキと加速を同時にもたらす稀有な存在として配置できます。

関係性が結末に与える決定的影響

最終局面でジンホが選ぶ道は、個の達成よりも「関わった人々と共有できる未来」を重視する方向へと傾きます。この転換は偶然ではなく、補完と対立の往復、再会と交差の累積、そしてスンミという倫理的支点の存在によって練り上げられた結果です。関係性はジンホの能力を増幅も抑制もしますが、最終的には能力の使い方に社会的な意味を与え、彼の選択を「ただの正解」ではなく「誰かと分かち合える答え」へと変えていきます。以上の流れを押さえると、登場人物の関係性はキャラクター紹介の寄せ集めではなく、物語の意志そのものを形作る設計図として読み解けます。

ジンホの成長と変化

イ・ジンホの成長は、単に「能力が増える」「成功の場面が増える」といった外形的な変化ではありません。彼はゲームで鍛えた分析力と意思決定の速さを土台にしつつ、現実の文脈で求められる感情理解や倫理観、協働の作法を一つずつ身につけていきます。起点にあるのは、6年間を注いで到達した全99エンディングの経験値です。最短手順や勝ち筋を見抜く目は確かですが、序盤の彼は「自分一人で完遂すること」に偏りがちで、関係構築の遅さや配慮不足が弱点として現れます。このアンバランスさが各ステージで露わになり、修正と学習が進むたびに、ジンホの判断軸は「勝利の効率」から「長期的な信頼」へと重心を移していきます。

学業編:分析力の可視化から、信頼の不可視資産へ

全国首席を目指す局面では、問題を分解し最適な学習手順に落とし込む力が真価を発揮します。短期的な成果は速やかに出ますが、評価者や同級生との関係においては、結果だけでは得られない信用があることに気づきます。ここで彼は、情報共有の仕方や負荷の分担、ライバルへの敬意といった「見えない資産」を意識するようになり、成果の出し方そのものを改めます。数値で測れる賢さに、他者からの信任という質的な要素が重なり、以後のステージで交渉力と説得力の基盤となります。

モデル編:自己表現の最適化から、物語性の創出へ

カリスマモデルとして脚光を浴びる段階では、外形的な魅せ方はもちろん、撮影現場の空気やブランドの世界観を読み解く素地が問われます。ジンホはポージングや表情を「正解に寄せる」だけでは不十分だと悟り、作品や企画の意図を汲んで自分の解釈を織り込むことで、単なる優等生的な仕上がりから「語りのある表現」へと進化します。ここで培った「相手の期待を翻訳し、上乗せして返す」姿勢は、後のステージでの合意形成やブランド構築に直結します。

シェフ編:再現性の技術から、感情を動かす体験設計へ

一流シェフの道では、レシピの正確さに加えて、食べる人の記憶に残る体験価値が試されます。ジンホは理詰めの調理工程だけでなく、香りや温度、サービスの所作、提供のタイミングといった総体で満足度が決まることを理解し、厨房というチームの文脈で自分の役割を最適化します。技術の積み増しに加え、チーム全体が最高値を出せる配置やコミュニケーションを設計するようになり、「個の成功」から「場の成功」へ視野が広がります。

トップスター編:影響力の行使から、責任の設計へ

知名度を手にした局面では、発言や振る舞いの余波が想像以上に大きいことを痛感します。ジンホは、短期的な話題性やバズよりも、長期的な信頼と社会的責任に軸足を置く選択を学びます。発信前のチェック体制づくり、関係者への配慮、批判への受け止め方など、影響力を「適切に使うための仕組み」を自ら整え、成功の速度と社会的な筋の良さの両立を図るようになります。

価値観の転換:最短クリア志向から、共有可能な成果へ

各ステージでの試行錯誤は、ジンホの内面に三つの層で蓄積します。第一に、状況把握と選択肢の設計という技術層。第二に、関係を傷つけずに成果へ導く交渉・配慮の関係層。第三に、影響の範囲と持続可能性を見据えた倫理層です。初期のジンホは技術層が突出していましたが、物語が進むにつれ、関係層と倫理層が補強され、三層が統合された判断が可能になります。この統合こそが、彼を「速く正しい人」から「周囲を巻き込み、長く良い結果を残す人」へ変えていきます。

スンミがもたらす校正機能:耳の痛い指摘が意思決定を磨く

スンミは、ジンホの短期最適に傾く癖を修正する役割を担います。彼女は結果よりも過程の誠実さや、約束を守ることの重さを語り、ジンホにとっては回り道に見える選択を促すことがあります。この「回り道」がのちに信頼の土台となり、別の局面で大きな助けを生む流れが繰り返されることで、ジンホは最短距離の魅力に抗い、遠回りの価値を受け入れるようになります。

経験の統合:点在する成功から、一本の生き方へ

終盤に近づくほど、彼は各人生で得た学びを横断的に組み合わせ、未知の課題にも転用できる「思考の型」を確立します。たとえば、学業編で磨いた分解思考を、モデル編でのコンセプト読解に活かし、シェフ編で培ったチーム設計を、トップスター編の広報・危機管理に応用する、といった具合です。こうして成功は個別の勝利の寄せ集めではなく、一貫した価値観に裏打ちされた生き方へと束ねられていきます。

以上のプロセスを踏むことで、ジンホの成長は「強くなる」から「良い使い方を知る」へと質的に変わります。能力そのものより、能力をどの目的に費やし、誰と分かち合うかが彼の中で重みを増し、最終的な選択を決める決定因となっていきます。この変化が積み上がった先に、読者は彼の歩みを単なる無双の連続ではなく、価値観の成熟として読み取ることができます。

スンミの役割と魅力

スンミは、物語全体に現実的な重心を与える存在です。ジンホのそばに立ちながらも無条件に肯定するのではなく、必要な時は前進を後押しし、危うい時は立ち止まる判断を促します。結果だけを急ぎがちなジンホに対して、彼女は約束や信頼といった目に見えにくい価値を言葉と態度で示し、選択の基準を短期の効率から長期の関係へと引き上げます。この“軸足の移動”こそが、作品を単なる快進撃の物語ではなく、成熟の物語へと押し上げている核心です。

原則と温度感を両立する人物像

スンミの魅力は、優しさと厳しさの同居にあります。困難に直面するジンホには迷いなく手を差し伸べますが、甘えや独りよがりを感じ取れば、あえて距離を置いて自省を求めます。冷淡に見える場面でも、その根底には「関係を長く良く保つ」という目的が通底しており、結果だけでなく過程の公正さを重んじる態度が一貫しています。これにより、ジンホは“勝ち方”よりも“勝ち方の使い道”を考えるようになり、能力の意味づけが質的に変化していきます。

各ステージで変わる役割と視点

学生編では、スンミは良きライバルであり、同時に学びのペースメーカーとして機能します。点数という分かりやすい指標の裏に、説明責任や協働の作法があることを彼女は体現し、ジンホの学びを個人最適から共同最適へと拡張します。

モデル編では、表面的な完成度よりも“企画の意図を読み取り、物語性で応える”姿勢を共有し、ジンホの自己演出を自己満足から共同制作へと押し広げます。

シェフ編では、味の正確さや技術の妙に流されない批評者として、顧客体験という最終目的に視線を戻させ、厨房内の連携や提供のタイミングまで含めた全体設計を促します。

トップスター編では、拡大した影響力の扱いにブレーキとアクセルを同時に与えます。短命な話題性よりも持続する信頼を重視する姿勢が、発信の前後に必要な配慮や仕組みづくりをジンホに意識させます。

感情線の起点としての働き

スンミは、物語の感情を立ち上げる“起点”でもあります。ジンホが最短最適に傾いて関係のほつれを見落としかけた時ほど、彼女は対話や沈黙を使い分け、短期の達成よりも長期の信頼を選ぶ勇気を示します。その選択が後に大きな支援や再会へつながる連鎖を生み、読者は「遠回りが結果的に最短になる」流れを実感できます。スンミとの関係の更新こそが、ジンホの価値観の更新と同期している点も見逃せません。

能力システムとの関係:数値化できない価値の代弁者

現実がゲーム的に可視化される世界では、成長や成果が数字で示される一方、約束、信用、評判といった非数値の資産は見落とされがちです。スンミはこの“見えないスコア”の守り手として働きます。ジンホが数字の伸びに気を取られるほど、彼女はプロセスの誠実さや説明の丁寧さを求め、能力そのものを“誰かと未来をつくるための資源”へと意味づけ直します。この翻訳機能が、ジンホの成功を一過性の打ち上げ花火ではなく、長く機能する成果へと変換します。

物語の帰結に与える影響

終盤に向かうほど、スンミはジンホの意思決定を支える“校正機能”として決定的な意味を持ちます。彼女が示す原則は、ジンホの最終選択に持続可能性を与え、個人の達成を超えた「誰かと分かち合える結果」へ導きます。単なるヒロインではなく、テーマそのもの――人生の選択と成長――を読者に実感させる媒介として、スンミは物語の質を一段深いところまで引き上げているのです。

ジンホの成長と変化

イ・ジンホの成長は、能力の上積みだけでなく、意思決定の基準や人との向き合い方が段階的に書き換わっていく過程として描かれます。序盤の彼は、全99エンディングを制覇した経験ゆえに、状況を素早く分解し最短手順で結果を出すことに長けています。一方で、現実では「相手の感情」「場の文脈」「信頼の蓄積」といった数値化しづらい要素が結果を左右し、ゲームで通用した正解がそのまま最善とは限りません。物語は、効率先行の姿勢が時に摩擦を生む場面を通して、彼が学び方そのものを更新していく筋道を丁寧に追っていきます。

序盤の課題:効率偏重の限界を知る

最短で勝ち筋を引く思考は、学習や作業の場面では機能しますが、人間関係では「置いてけぼりにされた感覚」を周囲に与えやすくなります。ジンホは、結果だけを積み上げても信頼が後から自動的についてくるわけではないこと、説明や共有の手間をいとわない姿勢が長期的な協力を生むことを、何度かのつまずきから学んでいきます。

学業編:成果の出し方から、信頼の積み上げへ

全国首席を争う局面で、彼はまず分析力を可視化して成果を出します。しかし、評価者の意図やチームで取り組む課題では、正解そのもの以上に「道筋を共有する」「他者の努力を尊重する」態度が結果を左右します。ジンホは、個人最適の学習から共同での問題解決へと舵を切り、説明責任や役割分担の工夫によって、点の成績を線の信頼に変えていきます。

モデル編:正解の再現から、文脈と物語の創出へ

カリスマモデルとしては、ポーズや表情の技術だけでは頭打ちになります。現場の意図、ブランドの世界観、カメラ越しに伝わる物語性を読み取り、自分の解釈を加えることで、写真や映像の中に「その人らしさ」を生み出せるようになります。ジンホは、与えられた指示を忠実に再現する段階を超え、企画の目的を理解して期待を上回る提案ができる人物へと成長します。

シェフ編:数値の正確さから、体験の設計へ

厨房では、レシピの分量や火入れの秒数といった理性の領域に、香りや温度、提供タイミングなど感性の領域が重なります。ジンホは、個人技の粋を競うだけでなく、仕込みから提供までの導線、チームのコミュニケーション、サービスとの連携を見直し、食べ手の記憶に残る体験を設計できるようになります。技術の積み増しは続けつつも、場づくり全体を最適化する視野が育っていきます。

トップスター編:影響力の獲得から、責任のマネジメントへ

知名度が上がると、言動の余波が広範に及びます。彼は、話題性を優先した短期的な注目より、長期の信頼を損なわない運び方を選ぶようになります。発信前のチェック体制、リスクへの備え、関係者への配慮といった仕組みづくりに力を割き、影響力を適切に使う姿勢が整います。これによって、成功の速度と社会的な納得感の両立が可能になります。

他者が与える修正力:スンミを中心とした「耳の痛い助言」

スンミは、結果偏重に傾きがちな彼に、過程の誠実さや約束の重みを思い出させます。短期的には遠回りに見える提案も、のちに信頼として返ってくる経験を重ねることで、ジンホは「いま勝つより、明日も一緒に働ける関係を残す」選択を意識的に取れるようになります。ライバルや師匠、評価者との緊張関係も、彼の視野を広げ、決断の質を磨く触媒として機能します。

統合のフェーズ:思考の型が横断的に働く

終盤に近づくほど、彼は各ステージで得た学びを横断的に転用します。学業で鍛えた分解思考は、モデル編でのコンセプト読解やシェフ編でのオペレーション設計に活き、厨房で培ったチーム運営の知見は、トップスター編の広報や危機対応に応用されます。状況の把握、仮説の設定、小さく試して検証し、説明責任を果たすという一連の型が確立し、未知の課題にも再現性を持って向き合えるようになります。

到達点:自分の達成から、共有できる価値へ

こうしてジンホは、勝ち方そのものより「勝ち方の使い道」に重心を移していきます。自分一人の最短最適から、関わる人々と長く成果を分かち合える選択へ。能力の強さより、能力を費やす目的が問われる段階に達し、彼の決断は個人の達成を越えて、周囲の未来を含んだ価値へと昇華します。物語の魅力は、この価値観の転換が各ステージの積み重ねで必然化していくところにあります。

能力とゲーム的要素

物語の核にあるのは、現実がゲームのように見える仕組みと、そこで発揮されるジンホの能力です。単なる数値の上昇物語ではなく、行動と結果の因果が可視化されることで、学習の速度と精度、そして選択の重みが劇的に高まる点が特徴です。以下では、読者が迷いやすいポイントを「仕組み」「成長」「転用」「リスク」「運用」の順で整理し、物語上の意味合いまで踏み込みます。

基本ルールの見取り図:数値を“読む”現実

ジンホの視界にはステータスやスキルが表示され、行動に応じて経験値が加算されます。重要なのは、表示が「勝手に強くなる」魔法ではなく、現実で取った行動を評価するメーターであることです。学習時間を投下すれば記憶・理解のスキルが伸び、撮影や舞台での実践を重ねれば表現スキルが磨かれる、といった具合に、現実の努力が数値化されます。この可視化がフィードバックを極端に短縮し、次の改善にすぐつなげられるところが、ジンホの伸びを支える土台になります。

スキル成長の仕組み:反復で底上げ、閾値で飛躍

スキルは反復で徐々に底上げされますが、一定の閾値を超えるとブレークスルー的に効き方が変わります。学業ならば「分解思考→体系化→高速再現」と階段を上がるように段階化され、モデルや俳優の領域では「姿勢・表情の再現」から「文脈の読解」「物語の創出」へと質的に跳ねます。料理ではレシピの再現精度が上がった先に、香りや温度、提供タイミングを含む体験設計が出現し、数値には出にくい満足感の最大化が可能になります。こうして、量的成長(数値)と質的転換(行為の中身)が噛み合う構造になっています。

分野横断の転用と相乗効果:一つの学びを別の舞台で使う

この世界の最大の「チート」は、獲得したスキルを別分野へ転用できる柔軟さです。学業で培った分解思考は、モデル活動でコンセプトを読み解く力に化け、料理現場ではオペレーション設計の精度を上げます。観察眼は演技で人物像を立ち上げる助けとなり、モデルの自己演出はトップスターとしての広報・危機対応に直結します。ジンホは経験の“縦の深さ”だけでなく“横の広がり”を意識的に組み合わせ、複数のスキルを重ねることで短時間で成果を引き上げていきます。

制約とリスク:強さは同時に“責務”でもある

便利な仕組みには必ず代償があります。第一に、スキルは努力の投入が前提であり、近道は示してくれても代行はしてくれません。第二に、数値だけを追うと周囲が置いてきぼりになり、チームの信頼を損ねます。第三に、派手な成果は嫉妬や抵抗を招き、社会的評価の管理を怠ると一気に信用が崩れます。さらに、最短最適ばかり選ぶと、長期的には関係資本が痩せ、いざという場面で支援が得られないリスクが高まります。物語が緊張感を保つのは、能力そのものに勝敗の鍵があるのではなく、使い方に倫理と戦略が求められるからです。

運用の勘所:短期効率と長期信頼のバランス

ジンホは、学習・現場・対人の三段で能力を運用します。学習段階では可視化された弱点を潰し、現場段階では小さく試してから本番に反映する短サイクルで改善を回します。対人段階では、成果の独占より共有を優先し、プロセスや意図を言語化して関係者に返すことで、信頼という“見えないバフ”を積み上げます。短期の数字が伸びても、説明と配慮を欠けば総合スコアは下がる——この自戒が、彼の選択にブレーキとアクセルを同時に与えます。

物語上の意味:能力は鏡、使い方が人格を映す

能力とゲーム的要素は、ジンホの成長を映す鏡として機能します。視界に並ぶ数字は、何を優先し、誰と成果を分かち合い、どのリスクを呑み込むかという意思決定を常に問い直させます。やがて彼は、最短クリアよりも「共有できる成果」を選ぶようになり、能力は“勝つための道具”から“誰かと未来をつくるための資源”へと意味を変えます。この転換こそが、能力バトルの快感と人間ドラマの厚みを両立させる、本作ならではの魅力になっています。

rawやrarではなく無料でマンガが読める安心なサイト

rawやrarなどで無料で読めるサイトは、違法ですしウイルス感染やパソコン・スマホが壊れるのリスクがあるから危険です。

これらのサイトは、登録するだけでマンガが無料で読めるので、ノーリスクで安心安全ですよ。

550ポイントでコミックがすぐ読める!

対象マンガが無料で読める

初回利用限定70%OFFクーポンも(割引上限500円)

オリジナル作品のプレミアム版(追加シーン+規制解除)が全話見放題なのはAnimeFestaだけ。

新作も豊富で、ライトは月額440円から気軽に視聴可能。さらにプレミアムなら月額1,078円で全作品見放題、最速配信&広告なしの安心環境で楽しめます。

さらに79万冊のマンガをはじめ、ラノベ、書籍、雑誌など121万冊以上の電子書籍や210誌以上の雑誌も1つのアプリで楽しめます。

毎月1,200円分のポイントが付与され、最新映画のレンタルや電子書籍の購入にも利用可能。31日間無料トライアルでは見放題作品を無料視聴でき、600円分のポイントもプレゼントされます。

無双ゲーマーのリセットライフ ネタバレと最終展開

- 結末の詳細解説

- 韓国原作小説との違い

- 相関図で見る人間関係

- 読んだ人の口コミ・感想レビュー

- 考察とテーマ解釈

結末の詳細解説

無双ゲーマーのリセットライフの結末は、ジンホが歩んできた数々の人生の経験が一つに収束し、本当の意味での「クリア」に辿り着く瞬間として描かれます。全国首席、カリスマモデル、一流シェフ、トップスター——それぞれの道で得た知識や技術、人間関係や信頼が、最終局面で大きな意味を持つのです。物語終盤では、ジンホは自らの能力と経験を総動員し、これまでの自分を支えてくれた仲間や大切な人々のために動きます。

結末に至る過程で、ジンホは重大な選択を迫られます。それは、再び自分だけの達成感を求めて孤独な道を歩むのか、それとも他者と共に歩み、彼らの未来に責任を持つのかという二択です。かつては迷わず前者を選んでいた彼ですが、多くの人生を経験し、スンミをはじめとする人々との絆を築いた今、彼は後者の道を選びます。この選択が、物語全体を貫く「成長と変化」のテーマを象徴しています。

最終章では、ジンホが全ての人生の記憶と経験を抱えたまま、新たな一歩を踏み出す場面が描かれます。そこには、かつてのようなゲーム的な目的はなく、自分と周囲の人々の幸せを紡ぐための純粋な意思が存在します。この姿は、ゲームのクリア条件を達成しただけの「勝者」から、現実の中で生きる「人間」へと変わった証です。

物語のラストシーンは、すべてのエンディングを見届けたプレイヤーだけが辿り着ける「真のエンディング」ともいえる穏やかさと充足感に包まれています。そして読者は、ジンホがこれまで歩んだ全ての人生が無駄ではなかったこと、どんな選択も彼を今の自分へと導く糧となっていたことを深く理解することになります。この結末は、単なる爽快感や達成感だけでなく、読後に温かな余韻を残すものとなっています。

韓国原作小説との違い

無双ゲーマーのリセットライフは、もともと韓国で連載された原作小説を基にした作品です。そのため、原作と日本語版、あるいはコミカライズとの間にはいくつかの相違点が存在します。原作小説はより詳細な心理描写や背景説明が多く、特にジンホの思考過程や、各人生を歩む中での細かな感情の揺れが丁寧に描かれています。一方、漫画版ではテンポや視覚的な演出を重視するため、物語の展開がスピーディで、アクションや劇的な場面が強調される傾向にあります。

韓国原作小説では、ジンホが各エンディングを攻略する過程で遭遇する複雑な人間関係や、人生ごとの社会的背景がより深く描かれています。たとえば、全国首席編では教育制度や競争の厳しさ、カリスマモデル編では韓国ファッション業界の内情、一流シェフ編では食文化や料理人同士の上下関係など、韓国ならではのリアリティが強調されています。これにより、物語は単なるゲーム的な爽快感だけでなく、現実社会の縮図としての奥行きを持っています。

一方、日本語版やコミカライズでは、読者が理解しやすいように文化的背景が一部アレンジされています。韓国特有の社会問題や固有名詞は、日本の読者にも馴染みやすい表現や設定に置き換えられる場合があります。また、エピソードの取捨選択も行われ、全てのエンディングを詳細に描くのではなく、特に印象的で物語全体に影響を与える人生に焦点が当てられる構成となっています。

こうした違いは単なる省略ではなく、各媒体の特性や読者層に合わせたローカライズの一環です。そのため、原作小説と漫画版の両方を楽しむことで、同じ物語でも異なる魅力や解釈を味わうことができます。原作では深みと緻密さ、漫画版ではテンポ感と視覚的迫力が際立っており、双方を比較することで無双ゲーマーのリセットライフの世界をより立体的に理解できるでしょう。

相関図で見る人間関係

無双ゲーマーのリセットライフの魅力の一つは、複雑かつ多層的に絡み合う人間関係です。主人公ジンホは、複数の異なる人生を歩む中で、立場や状況に応じてまったく異なる人々と出会い、それぞれの関係性が物語を動かす鍵となります。相関図を用いることで、これらのつながりや影響関係を視覚的に整理でき、物語の理解が一層深まります。

物語の軸にいるのは当然ジンホであり、彼の周囲には常に数名の重要人物が存在します。学生編ではライバルとして立ちはだかる秀才たちや、ジンホを陰から支える友人、そして時に試練を与える教師が配置されます。モデル編では、業界のトップを争うライバルモデルや影響力を持つプロデューサー、一流ブランドのデザイナーなどが登場し、ジンホの成功や挫折に深く関与します。シェフ編では、厳しい師匠や同じ厨房で働く仲間たちとの関係が描かれ、トップスター編では、共演者やファン、マスコミとの駆け引きが物語の緊張感を高めます。

スンミは各人生において異なる立場で現れ、ジンホとの距離感や関係性も変化します。時には仲間として、時には恋愛対象として、また時には厳しい批評者として登場し、ジンホの精神的な成長を促します。彼女の存在は、相関図においてジンホと他の人物との関係をつなぐ重要なハブとして機能します。

また、興味深いのは、ある人生で築いた関係が別の人生にも影響を及ぼす場合がある点です。ジンホがモデル編で出会った人物が、後のトップスター編で再登場することもあれば、シェフ編での経験や人脈が別の分野で活きることもあります。こうしたクロスオーバー的な人間関係は、物語に継続性と深みを与え、読者が複数の人生を一つの大きな物語として捉えられるようにしています。

相関図を通して見ると、無双ゲーマーのリセットライフは単に主人公の成功物語ではなく、人と人との結びつきが連鎖的に未来を変えていく群像劇であることが明確になります。この多層的な人間関係こそが、本作を長く記憶に残る作品にしている要因の一つです。

読んだ人の口コミ・感想レビュー

無双ゲーマーのリセットライフは、読者から多様な感想が寄せられる作品です。口コミやレビューを見てみると、その評価は物語の構成力やキャラクターの魅力、そしてゲーム的要素と現実世界を融合させた独特の設定に集中しています。特に、主人公ジンホの成長過程や、複数の人生を経験する中で得られる知識や人間関係が結末に集約される構造に対して、高い評価が目立ちます。

ポジティブな意見としては、まず「テンポの良い展開」が挙げられます。1つの人生におけるエピソードがコンパクトにまとまりつつも、それぞれが後の展開に影響を与えるため、物語に無駄がないと感じる読者が多いようです。また、スンミをはじめとする登場人物のキャラクター性にも好意的な意見が多く、特に彼女の芯の強さやジンホへの影響力を高く評価する声が目立ちます。さらに、能力システムの設定や、その応用方法の描写が巧みで、ゲーム好きの読者から「攻略プレイを見ているようで面白い」という感想も寄せられています。

一方で、批判的な意見や改善を望む声も存在します。一部の読者は、ジンホが次々と異なる人生で成功していく展開にやや都合の良さを感じると指摘します。また、特定のエピソードや人生が短く描かれすぎており、もっと深く掘り下げてほしかったという声もあります。韓国原作小説と比較する読者からは、日本語版やコミカライズでの省略や改変によって、一部の背景描写が物足りなくなっていると感じる意見も見られます。

総じて、多くの読者が「読み始めると止まらない作品」と評価しており、その理由は複数のジャンルを横断するストーリー展開と、主人公の成長に寄り添う感覚にあります。口コミやレビューを参考にすると、この作品はただの娯楽作品ではなく、人生の選択や人とのつながりについて考えさせる深みを持った物語として、多くの人の心に残っていることがわかります。

考察とテーマ解釈

無双ゲーマーのリセットライフは、一見すると「能力を手に入れた主人公が複数の人生で無双する爽快系ストーリー」に見えます。しかし深く読み解くと、この作品の核にあるのは「人生の選択とその結果がもたらす成長」です。ジンホは当初、ゲームの完全攻略という明確なゴールだけを追い求め、成功と失敗を効率よく繰り返すプレイヤー的思考を持っていました。しかし現実がゲーム化したことで、その戦略性は確かに彼を成功へ導くものの、やがて「何のために成功するのか」という目的意識の空白に直面します。

この構造は、現代社会でのキャリアや生き方選びにも通じる部分があります。資格やスキルを積み上げても、それを誰のために、何のために使うのかという根本的な問いがなければ、達成感は一時的なものに過ぎないというテーマです。ジンホは複数の人生を経る中で、能力そのものよりも、それを通じて築いた人間関係や信頼こそが価値を持つことを理解していきます。

また、この作品では「リセット」という概念が単なるやり直しではなく、「過去の経験を保持したまま新しい道を歩む」こととして描かれています。これは、現実ではやり直しが利かないように見える人生でも、経験が次の選択に影響し、新しい未来を形作るというポジティブなメッセージとして読むことができます。

以上の点から、この作品は単なる異世界・ゲーム系の娯楽作ではなく、自己の在り方や選択の意味を問う人生寓話としても解釈できるでしょう。物語を最後まで追うことで、読者自身の「次の一歩」を考えさせる力を秘めた作品であることがわかります。

記事のポイントをまとめます。

- ジンホは99個のエンディングを攻略した後に現実で新たな人生を歩み始める

- 現実世界がゲーム的システムを持つ特殊な環境へと変化している

- 全国首席やカリスマモデルなど複数の人生を経験する構成が特徴

- 各人生の経験や人脈が最終的な選択と結末に結びつく

- スンミは成長と変化の象徴であり精神的支柱として描かれる

- 韓国原作小説は背景や心理描写がより詳細に描かれている

- コミカライズ版はテンポを重視し視覚的な迫力を強調している

- 相関図で見ると人間関係のクロスオーバー構造が理解しやすい

- 能力システムは多分野で応用可能な柔軟さを持っている

- 成功の裏には能力使用のリスクや社会的影響が存在する

- 結末は自己中心から他者との共生へと価値観が変化する過程を描く

- 口コミではテンポの良さやキャラクター性への評価が高い

- 一部の読者からは展開の都合の良さや省略に対する意見もある

- 読後には達成感だけでなく温かな余韻が残る構成になっている

- 複数の媒体を比較すると異なる魅力や解釈を楽しめる作品である

今すぐ無料で漫画が試し読み

550ポイントでコミックがすぐ読める!

対象マンガが無料で読める

初回利用限定70%OFFクーポンも(割引上限500円)

オリジナル作品のプレミアム版(追加シーン+規制解除)が全話見放題なのはAnimeFestaだけ。

新作も豊富で、ライトは月額440円から気軽に視聴可能。さらにプレミアムなら月額1,078円で全作品見放題、最速配信&広告なしの安心環境で楽しめます。

さらに79万冊のマンガをはじめ、ラノベ、書籍、雑誌など121万冊以上の電子書籍や210誌以上の雑誌も1つのアプリで楽しめます。

毎月1,200円分のポイントが付与され、最新映画のレンタルや電子書籍の購入にも利用可能。31日間無料トライアルでは見放題作品を無料視聴でき、600円分のポイントもプレゼントされます。