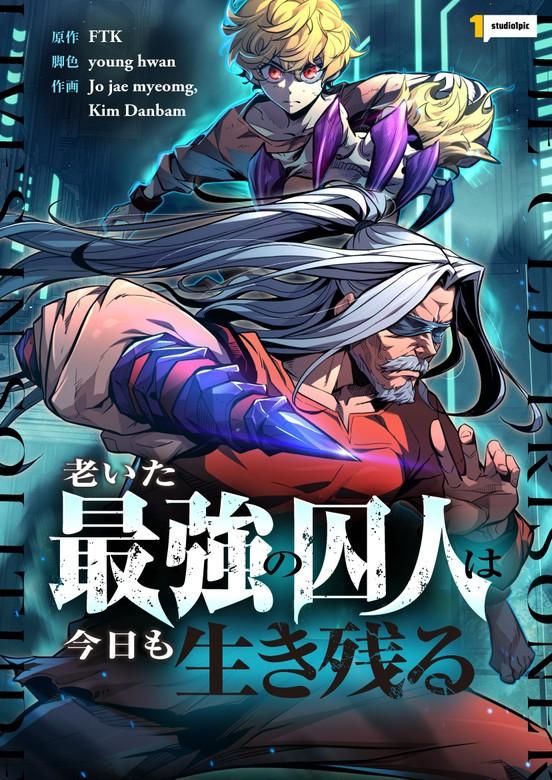

2025年8月3日に配信された「老いた最強の囚人は今日も生き残る」は、韓国原作小説ならではの重厚な物語とキャラクター描写で多くの読者を魅了してきた作品です。最終回の公開以降、SNSやレビューサイト、電子書籍プラットフォームなどでも大きな反響を呼び、特に「老いた最強の囚人は今日も生き残る ネタバレ」というキーワードでの検索が急増しています。この記事では、そんな読者の関心に応えるべく、作品全体の核心に迫るネタバレ情報を含めつつ、あらすじや登場人物の紹介、物語の結末、各キャラクターの背景などを幅広く解説していきます。

まず前提として、本作は単なるアクション作品ではありません。物語の舞台は厳重に管理された監獄であり、その中で生きる囚人たちは、単に罪を償うだけでなく、自らの過去や信念、そして“能力”と呼ばれる異能と向き合いながら、生きる意味そのものを問い続けています。「老いた最強の囚人は今日も生き残る あらすじ」にもある通り、主人公はかつて名を馳せた伝説の戦士。しかし彼はいまや年老い、社会から切り離された孤独な囚人となっています。そんな彼が過酷な環境の中で再び立ち上がり、生き残ることに価値を見出していく姿は、ただのサバイバルではなく、深い人生観の表現でもあります。

「老いた最強の囚人は今日も生き残る 登場人物」はどれも個性的で、複雑な思考や内面を持ち合わせているのが特徴です。特にアーゲルのように知略で動く者、カライースマンのように理想に生きる若者、メンロックのように力と哲学の狭間でもがく者など、それぞれが物語に強い存在感を放っています。ホルークやゴークといった敵対的なキャラクターでさえ単なる悪役ではなく、彼らなりの過去と信念を持っており、それが相関図の中で巧妙に交差していきます。こうした人間関係は、「老いた最強の囚人は今日も生き残る 相関図」を通して見ることで、より鮮明に理解できます。

本作の大きな魅力のひとつは、各キャラクターが持つ特殊な“能力”にあります。「老いた最強の囚人は今日も生き残る 能力」の項目では、それぞれが持つスキルの特徴や使い方、戦術面での活かされ方などを掘り下げています。これらの能力は、単なる派手な演出ではなく、キャラクターの生き様や精神性とも密接に結びついており、戦闘のたびに深いドラマが展開されていきます。

そして最終巻では、「老いた最強の囚人は今日も生き残る 結末」として、これまで積み重ねられてきたすべての因縁が交錯し、読者の予想を超える展開が待ち受けています。主人公が最後に何を選び、どのように“今日も生き残る”のか──その答えは、彼の生き方に強く根ざしており、単なる勝利や生存を超えた深い意味を持っています。

本作は韓国原作小説ならではの社会的背景や感情描写の鋭さが色濃く反映されており、単なる異能バトル作品ではありません。むしろ、老い、孤独、贖罪、希望といったテーマを真正面から描く文芸的作品といっても過言ではないでしょう。こうした構造の重さや複雑さに対しても、多くの読者が共鳴しており、「老いた最強の囚人は今日も生き残る 読んだ人の口コミ・感想レビュー」でも、その感動や考察が多く共有されています。

このページでは、「老いた最強の囚人は今日も生き残る ネタバレ」を入り口に、物語の全体像を一つひとつ丁寧に掘り下げていきます。まだ読んでいない方には読み解きの補助として、すでに読み終えた方には余韻を深める再読の手がかりとして、きっとお役に立てるはずです。どうぞ最後までじっくりご覧ください。

- 主人公が最終的に自ら命を賭けて仲間を守り、監獄の崩壊と共に姿を消す理由

- アーゲルが過去の記憶操作によって主人公の真実を封じていた経緯

- ゴークが最後に裏切りではなく贖罪を選んで死亡する展開の詳細

- 結末でメンロックとカライースマンが外の世界に希望を託される流れ

老いた最強の囚人は今日も生き残る ネタバと最終回まとめ

- あらすじと世界観

- 登場人物の紹介

- 結末

- 相関図で関係性を整理

- 能力

あらすじと世界観

「老いた最強の囚人は今日も生き残る」は、単なる異能バトル作品にとどまらず、年齢や立場を超えて人間の本質や信念、そして過去との向き合い方を深く描いた物語です。物語の主人公は、かつて“最強”の名を欲しいままにしていた男。しかし現在の彼は、年老いた身体で囚人として収監されており、世間から忘れられた存在として監獄の奥深くに閉じ込められています。

ただ、彼はただの老人ではありません。むしろ、年齢を重ねたことにより、精神的にも戦略的にも一層磨きがかかった存在となっています。若き日に最強の名を冠した理由は、並外れた身体能力や戦闘センスに加え、圧倒的な判断力と知略を持っていたからです。その資質は老いてなお衰えず、閉ざされた監獄という極限の環境下においても、周囲を圧倒し続けています。

舞台となるのは、超常的な力を持つ者たちが集められた特殊な監獄。一般的な法と秩序がまったく通じない場所であり、力こそが支配する唯一のルールとなっています。この空間には、異能を持つ囚人や腐敗した看守たちが渦巻く陰謀をめぐらせ、常に暴力と裏切りが支配しています。そんな中で、主人公は年老いた身体一つで日々を生き延び、時に暴動を鎮圧し、時に牢の深部に潜む黒幕たちと対峙していくのです。

例えば物語序盤では、若手の異能囚人たちが彼をただの老いぼれと侮り、暴力で屈服させようとします。しかし、彼は無駄な力を使うことなく、最小限の行動で相手を制し、力の本質を知らしめます。この描写は、単なる力の誇示ではなく、歳月を重ねた者だけが持つ“重み”を視覚的に読者に伝える重要な場面です。

さらに物語が進むにつれ、彼の過去に関する断片的な記憶や、かつての仲間、そしてかつての敵が登場します。彼がなぜこの監獄に囚われたのか、なぜ最強と呼ばれながらも今のような境遇に身を落としたのか。こうした背景が徐々に明かされることで、物語はより深みを増していきます。

この作品のあらすじは、表面的には“強い老人が暴れる話”と思われがちですが、実際には「信頼とは何か」「人は変われるのか」「過去とどう向き合うか」といった重厚なテーマが底流にあります。そのため、アクション性の高い展開を楽しみながらも、登場人物たちの心理的な葛藤や人間関係に強く引き込まれる構成となっています。

登場人物の紹介

本作品「老いた最強の囚人は今日も生き残る」に登場するキャラクターたちは、単なる脇役ではなく、それぞれに深い背景と個性を持ち、物語全体に大きな影響を与える存在です。ここでは、特に重要な登場人物を中心に、彼らの特徴や物語上の役割、そして主人公との関係性について詳しく紹介していきます。

まず主人公である“老いた最強の囚人”は、本名が長らく伏せられており、過去の記録すら曖昧にされている謎多き存在です。彼の年齢はおよそ60代半ばから70代と推定されており、外見上は白髪混じりの長髪と深い皺が目立つ壮年男性です。しかし、その佇まいや発する言葉には威圧感があり、周囲の囚人たちの間では“目を合わせてはいけない男”として恐れられています。かつては国家や軍に関与していたとも噂され、ただの犯罪者ではなく、政治や戦争の裏舞台にいた可能性が示唆されています。

彼に次いで注目すべきは、“カライースマン”という青年囚人です。彼は物語の初期から登場し、若さと自信を武器に主人公へ挑発的な態度を取るものの、ある事件を通して一転、主人公を深く尊敬するようになります。彼の成長物語もまた作品の魅力の一つであり、初期の軽薄な印象から、やがて自らの能力と覚悟を高め、主人公のように“強さとは何か”を模索していく過程は読みごたえがあります。

一方、冷静かつ非情な策略家として登場する“ホルーク”は、監獄内の秩序を影で操るキーパーソンです。彼は看守でありながら囚人たちと裏で手を結び、勢力争いに加担しています。彼と主人公との対立は、単なる個人同士の確執ではなく、“秩序とは力か道理か”という本質的なテーマを読者に突きつけてきます。ホルークは物語を通じて幾度となく主人公に罠を仕掛け、彼を追い詰めますが、主人公の揺るぎない精神と戦略により、何度もその目論見を打ち砕かれていきます。

また、“メンロック”や“アーゲル”といった囚人たちは、それぞれ異なる能力や信条を持ち、物語に多層的な厚みを与えています。例えば、メンロックは巨大な肉体と破壊力を誇りながらも、実は読書好きで繊細な一面を持っており、暴力だけでは語れない人物像が描かれます。アーゲルは記憶を操る特殊能力者であり、彼の存在によって物語に“真実とは何か”という知的な問いかけが生まれます。

登場人物同士の関係もまた非常に興味深く、敵味方が状況に応じて入れ替わることも珍しくありません。一時的な同盟や裏切りが交錯する中で、それぞれの信念が明確に描かれており、誰一人として“単なる駒”にはなっていないのです。こうしたキャラクター同士の心理戦と相互作用が、物語の奥行きを格段に深めています。

このように、「老いた最強の囚人は今日も生き残る」に登場する人物たちは、単なる背景ではなく、物語を推進する重要な役割を担っています。読者は彼らを通して、強さの定義、人間の本性、そして選択の重みといったテーマに触れることになるでしょう。

結末

「老いた最強の囚人は今日も生き残る」の結末は、単なる戦いの終焉や勝敗を描くだけではなく、主人公という存在の本質に踏み込んだ深い意味を持っています。物語の最終局面において、主人公はかつてないほど厳しい状況に追い込まれます。監獄という閉ざされた空間に潜んでいた黒幕の正体が明かされ、巨大な陰謀が動き出す中で、彼はあらゆる敵意と絶望に立ち向かうことになります。

このとき、主人公は肉体的には明らかに限界を迎えつつあり、これまでのような圧倒的な力で全てをねじ伏せることが難しくなっていきます。しかし彼は、老いたからこそ得た知識、信念、そして周囲の人々との“絆”を武器に、最終決戦に挑むのです。特に、かつて敵だった者たちが彼の生き様に心を動かされ、共に立ち上がる描写は、物語全体を通じて強調されてきた「信念の継承」というテーマを象徴しています。

最終的に、主人公は敵の中心に単身乗り込み、真実を暴き、混乱の渦中にあった監獄全体を終息へと導きます。ただし、その過程で大きな代償を払うことになります。彼が最後に選んだ行動は、自身の生存を捨ててでも、後に残る者たちが自由と尊厳を取り戻す道を切り開くことでした。この選択は、“生き延びること”を最優先にしてきた彼の姿勢を裏切るものに見えるかもしれませんが、実は物語全体を通して一貫して描かれてきた「己の信念に従い、最後まで戦う」という哲学の極致であるとも言えるのです。

ここで注目すべきは、作者が意図的に「死」や「喪失」を劇的に描くことを避け、むしろ静かで余韻のある終わり方を選んでいる点です。読者に明確な結論を突きつけるのではなく、それぞれの読後感に委ねるかたちで幕が閉じられます。たとえば、主人公のその後が明示されることはなく、ただ彼の足跡や遺した言葉を他者が語るシーンで終わります。これにより、“最強の囚人”という象徴は、個人ではなく生き様として語り継がれていくのです。

このような結末は、アクション主体の作品としては異例の静けさを持ちながらも、読者の心に長く残る強さを秘めています。圧倒的な暴力や派手な演出で終わるのではなく、登場人物の成長と選択、そしてそれぞれの「その後」を暗示する描写によって、深い感慨と満足感を与える仕上がりとなっています。

つまり、「老いた最強の囚人は今日も生き残る」の結末は、ただ主人公が生き延びたか否かではなく、“どのように生きたか”を読者に問いかけるラストとなっているのです。この点において、本作は単なる異能バトル漫画を超えた、思想的で重厚な物語として完結を迎えています。

相関図で関係性を整理

「老いた最強の囚人は今日も生き残る」は、複雑に絡み合った人間関係が物語の深みと緊張感を生み出しており、それを整理して理解するうえで「相関図」は極めて重要な要素となります。登場人物たちの立場、関係性、過去の因縁が緻密に設計されており、それぞれが物語の進行に大きな影響を与えていきます。単に敵と味方を分けるだけでは整理できない、多層的で動的な関係構造が本作の大きな魅力です。

物語の中心にいるのは、もちろん「老いた最強の囚人」と呼ばれる主人公です。彼を中心に、周囲には彼を警戒する囚人たち、敵対する看守たち、そして時に協力関係を築く者たちが存在します。たとえば、若き囚人“カライースマン”は、最初は主人公に対して敵意を抱いていたものの、彼の実力と人間性を目の当たりにし、徐々に尊敬と信頼を抱くようになります。この関係は、師弟のような絆へと変化し、物語後半では重要な局面で共闘するまでに至ります。

一方、看守側に存在する“ホルーク”は、主人公とは価値観が正反対の存在です。秩序の名のもとに囚人たちを徹底的に管理・抑圧する立場を取りながらも、自身が過去に抱えた失敗と挫折から冷酷な判断を下す人物として描かれています。彼は主人公の存在を常に危険視しており、監獄の中で彼を排除するための陰謀を何度も巡らせます。二人の関係は単なる「看守と囚人」ではなく、かつての理想を捨てた者と、それを貫き通す者という対比にもなっており、その対立構造は物語の軸となる部分です。

また、主人公の過去に関わる人物として“アーゲル”が登場します。彼は記憶操作という能力を持ち、主人公の封じられていた記憶を引き出すことで、物語に新たな展開をもたらします。アーゲルとの関係は、敵味方ではなく、互いに自分の役割を理解した上で協力関係に近い立場を築いていきます。この微妙な距離感が、読者に対して緊張感と信頼の間を揺れる心理描写を与えています。

加えて、物語後半に登場する“ゴーク”や“メンロック”といった囚人たちは、それぞれ独自の思想と目的を持って動いており、単なる勢力図の中に収まらない存在です。ゴークはかつて主人公と同じ戦場にいたことが示唆され、複雑な過去が関係性に影を落としています。メンロックに至っては、見た目は粗暴ながらも内面では主人公と同じように「戦う理由」を探している人物として描かれており、敵対しながらもどこか理解し合う場面もあります。

このように、本作の相関図は時間と共に変化していく「動的な人間関係」で構成されています。あるときは敵、あるときは仲間、または第三勢力として距離を置く存在など、単純な分類では語れない関係性が複雑に交錯しています。そのため、読者は物語を読み進める中で、人物同士の関係がどのように変化していくのかを注意深く追う必要があります。

物語全体を把握するうえで、こうした相関図の理解は欠かせません。単に誰が敵で誰が味方かではなく、なぜ彼らが対立し、なぜ協力するに至ったのかという「動機の構造」に焦点を当てることで、より深い物語の解釈が可能になります。相関図はただの図解ではなく、本作をより深く味わうための“地図”そのものであると言えるでしょう。

能力

「老いた最強の囚人は今日も生き残る」の物語の核心には、超常的な力、いわゆる“能力”が深く関わっています。ただし、この作品における能力の描き方は決して単純なパワーの競い合いではなく、人間の精神や信念、そして過去と密接に結びついたものとして構成されています。そのため、単にどれだけ強い力を持っているかという視点だけでなく、その能力をどのように使うか、何のために使うのかという倫理的・精神的な側面が重視されているのが特徴です。

主人公が持つ能力の詳細は、物語序盤では明かされず、読者にとっても謎に包まれた存在として描かれています。彼が発揮する力は、いわゆる派手なエネルギー系の異能ではなく、肉体を限界まで高めた“強化系”とも言えるものであり、それに加えて高度な戦術的思考と経験則に基づく予測力が合わさった、極めて実践的な能力です。つまり、能力の“見た目”ではなく、“使い方”そのものが圧倒的であるという点において、他のキャラクターとは一線を画しています。

さらに興味深いのは、彼の能力が年齢と共に変化しているという点です。かつて若かりし頃は瞬発的な攻撃力を武器としていたのに対し、現在ではその衰えた身体を補うかのように、防御と反撃、そして相手の心理を突いた戦法に重点が置かれています。これは単なる戦い方の変化ではなく、「老い」という人間的な変化と向き合い、それを受け入れ、活かすことで“最強”の名を保ち続ける主人公の在り方を象徴しています。

例えば、ある戦闘では、視覚を封じられた状態でありながら、相手の呼吸や足音、空気の振動を読み取ることで攻撃をかわし、隙を突いて一撃を与えるという描写があります。これにより、読者は能力の派手さではなく、経験と知識、そして精神の集中によって成し得る“強さ”に深く感銘を受けることになります。若さや身体能力だけが力ではない、というメッセージが明確に込められているのです。

一方、他の登場人物たちも多彩な能力を持っており、それぞれの個性と結びついています。記憶を操作するアーゲル、肉体を異常進化させるゴーク、幻覚を操るホルークなど、能力は単なる道具ではなく、各キャラクターの過去や信念、心の傷と密接に関係しており、能力そのものが彼らの“物語”を象徴しています。このため、戦闘そのものが能力の応酬というだけでなく、「心と心のぶつかり合い」や「信念と信念の対話」としても機能しているのが本作の特徴です。

ただし、能力バトルが主軸である一方で、作品は“力に溺れる危うさ”についても警鐘を鳴らしています。極端な力を得た者がどのように変質し、いかにして孤立や破滅へと至るのか。そうした描写が随所に織り込まれており、力を持つこと自体が決して幸福ではないことが強調されているのです。これは、主人公自身が過去に経験した失敗や喪失とも重なり、能力というテーマをより多面的に描いています。

このように、「老いた最強の囚人は今日も生き残る」における能力は、派手な技の見せ場という意味合いだけでなく、人間の内面を映し出す鏡としての役割を果たしています。そのため、読者は単なるバトル描写を超えた「人間の本質」や「強さの定義」について考えさせられることになるでしょう。

rawではなく無料でマンガが読める安心なサイト

rawなどで無料で読めるサイトは、違法だしウイルス感染やパソコンが壊れるのリスクがあるから危険です。

これらのサイトでも登録で無料で読めるのでノーリスクで安心安全ですよ。

550ポイントでコミックがすぐ読める!

対象マンガが無料で読める

初回利用限定70%OFFクーポンも(割引上限500円)

オリジナル作品のプレミアム版(追加シーン+規制解除)が全話見放題なのはAnimeFestaだけ。

新作も豊富で、ライトは月額440円から気軽に視聴可能。さらにプレミアムなら月額1,078円で全作品見放題、最速配信&広告なしの安心環境で楽しめます。

さらに79万冊のマンガをはじめ、ラノベ、書籍、雑誌など121万冊以上の電子書籍や210誌以上の雑誌も1つのアプリで楽しめます。

毎月1,200円分のポイントが付与され、最新映画のレンタルや電子書籍の購入にも利用可能。31日間無料トライアルでは見放題作品を無料視聴でき、600円分のポイントもプレゼントされます。

老いた最強の囚人は今日も生き残る ネタバの世界観と魅力

- 韓国原作小説の魅力とは

- アーゲルとは

- カライースマンの正体

- メンロックの役割

- ホルークの行動

- ゴークの最期

- 口コミ・感想レビュー

韓国原作小説の魅力とは

「老いた最強の囚人は今日も生き残る」は、韓国で生まれた原作小説をもとに展開されており、その点がこの作品ならではの深みや独自性に大きく寄与している。結論から言えば、韓国原作小説であることは、本作のテーマ性・登場人物の描写・物語構成のすべてに強い影響を与えており、日本の作品ではあまり見られない心理的な深層や社会批評的な要素が作品に奥行きを与えている。

その理由として、韓国の小説やドラマ、漫画などの創作物には、社会的矛盾や人間の苦悩を真正面から描く傾向が強いという文化的な背景がある。特に本作では、監獄という閉鎖された空間の中で、権力、罪、老い、贖罪といった重たいテーマが幾重にも絡み合う構成になっている。これは単なるエンタメ作品とは異なる重厚さを持ち、読者に「娯楽」以上の読後感を与えている。

例えば、主人公が「老い」によってかつての力を失いながらも、それでも“今日も生き残る”ことに意味を見出す姿勢は、現代社会に生きる多くの読者が共感できる普遍的な問いを含んでいる。韓国原作だからこそ生まれたこの設定は、年齢や立場を問わず、人生において選択を強いられる人々の心に刺さるのだ。また、アーゲル、カライースマン、ホルークといった登場人物たちが抱える“過去との決着”や“国家や組織との摩擦”といったドラマも、韓国社会が経験してきた歴史的背景や現代的問題と強くリンクしている。

加えて、韓国原作小説の特徴として、ストーリーのテンポと起伏の激しさも挙げられる。読者の予想を裏切る展開が続き、登場人物たちが幾度となく極限状態に追い込まれていく過程は、サスペンスやスリラーのような緊張感を持ちつつ、同時に人間の内面に切り込む心理劇としても読ませる構成になっている。これは、日本の漫画やライトノベルではあまり描かれない“痛みを伴うリアリズム”に近く、読者に強いインパクトを与える。

一方で注意すべき点もある。韓国原作ならではの価値観や文化的な背景が強く反映されているため、馴染みのない読者にとってはやや重たく感じられる場面もあるだろう。また、善悪の明確な二元論ではなく、登場人物たちそれぞれに正義や信念があるため、感情移入の難しさを感じることもあるかもしれない。だがそれこそが本作の魅力であり、単純な勧善懲悪では描けない“生き様”を読者に突きつけている証拠でもある。

このように、「老いた最強の囚人は今日も生き残る 韓国原作小説」は、韓国ならではの文芸的感覚と社会性を色濃く反映した作品であり、物語に深みとリアリティを与えている。単なる異能バトルや監獄ドラマにとどまらず、読む者に“人はどう生きるべきか”を問いかける一冊として、非常に価値ある作品となっている。

アーゲルとは

アーゲルというキャラクターは、「老いた最強の囚人は今日も生き残る」の中でもとりわけ異質で、そして物語の進行において欠かせない役割を担う存在です。彼の登場は中盤以降になりますが、それまでの物語を一変させるほどの影響力を持ち、単なる一登場人物ではなく“物語の裏の鍵”とも言える位置づけで描かれています。

アーゲルの最大の特徴は、その特殊能力にあります。彼は「記憶の改ざん・再構築」という極めて繊細かつ危険な力を持っており、他者の記憶の一部を改ざんしたり、封印された記憶を呼び覚ましたりすることが可能です。この力は直接的な戦闘向けではないものの、相手の心理や判断力に大きな影響を及ぼすため、知略型のキャラクターとして非常に高い存在感を放っています。

特に注目すべきは、アーゲルの能力が主人公と深く関係している点です。彼は主人公の過去に関する重要な情報を握っており、本人すら忘れていた記憶の断片を少しずつ明らかにしていきます。例えば、主人公がなぜ監獄に収監されたのか、かつて何を選び、何を捨てたのか。その核心に触れる場面で、アーゲルの存在が決定的な意味を持ちます。こうした展開により、読者は単なるアクション物語を読んでいたつもりが、いつのまにか心理劇やミステリーのような要素に引き込まれていくのです。

一方で、アーゲル自身もまた複雑な背景を抱えています。彼は生まれつき能力を持っていたわけではなく、ある事件をきっかけに強制的にその力を付与されたという過去があります。その過程で彼は多くの人間関係を失い、現在のような冷静かつ距離を取る性格へと変化しました。こうした過去は、彼の言動や選択に影響を与え続けており、ただの“便利な能力者”としての役割にとどまらない、人間味のある人物として読者の記憶に残ります。

さらに、アーゲルと他の囚人たちとの関係性も非常に興味深く描かれています。能力の性質上、彼は多くの者から不信感を抱かれやすく、決して仲間として受け入れられているわけではありません。しかし、彼自身はその状況を割り切っており、誰にも期待せず、あくまでも自分の信念に基づいて行動しています。その一貫性が、時として主人公にとっては信頼できる指針となることもあり、互いに深い言葉を交わさなくとも「理解し合っている」と感じさせる絶妙な距離感が印象的です。

もちろん、アーゲルの能力には大きなリスクも存在します。他人の記憶を操作することは、その人物のアイデンティティや意思決定に直接影響を与えるため、倫理的な危うさをはらんでいます。実際、物語の中でも彼の能力が暴走し、意図せず他人の人格を変えてしまうという描写があり、その瞬間に読者は“能力の恐ろしさ”と“力を持つことの代償”について改めて考えさせられます。

このように、アーゲルというキャラクターは物語に奥行きを加える存在であり、単なる能力の紹介にとどまらず、彼自身の背景や行動が「人間の記憶とは何か」「過去をどう受け入れるべきか」といった深いテーマへと読者を導きます。その役割と影響力は非常に大きく、アーゲルなしでは物語が成立しないと言っても過言ではありません。

カライースマンの正体

カライースマンという人物は、「老いた最強の囚人は今日も生き残る」の物語において、主人公に次ぐ重要な存在であり、作品の成長軸を象徴するキャラクターです。彼は物語の初期から登場し、最初は傲慢で自己中心的な若者として描かれますが、物語の進行とともにその表情が次第に変わっていきます。彼の正体と本質は、単なるサブキャラの域を大きく超えており、読者にとって“もう一人の主役”とも言える存在です。

カライースマンは、監獄内では比較的新参でありながらも、自身の異能に強い自信を持ち、周囲を見下すような態度を崩しません。能力は攻撃的かつ破壊力に優れたタイプで、作中でも派手な戦闘シーンを何度も披露しています。ただ、その反面で判断力や経験に欠けており、当初は無謀な行動によって自らを危機に追い込むこともありました。こうした“未熟な強者”という立ち位置は、読者にとって彼の危うさと、将来的な成長の可能性を同時に予感させる設定となっています。

しかし、彼の本当の強さが表れ始めるのは、主人公との出会いをきっかけにしてからです。彼は最初、主人公を“老いぼれ”と侮り、自分の能力で容易に屈服させられると考えます。しかし、実際にはまったく歯が立たず、自身がいかに表面的な“力”に頼っていたかを痛感させられるのです。この敗北は、カライースマンにとって大きな転機となります。プライドが打ち砕かれると同時に、彼の中に「本当の強さとは何か」という疑問が芽生えるのです。

このように、カライースマンは“敗北を知ることで初めて真の強さへ向かう”という、少年漫画的王道の成長曲線を辿る存在でもあります。ただし、この作品の魅力は、その成長が単なる修行やパワーアップではなく、「精神的成熟」と「自己理解」によって成される点にあります。彼は主人公を通して、自分に足りなかったのは力ではなく“覚悟”や“他者との向き合い方”であることを学び始めます。

物語が進むにつれ、カライースマンは少しずつその態度を改め、周囲の囚人たちとも協調するようになります。彼の言動にはまだ若さゆえの粗さが残るものの、確実に変化を遂げており、戦闘だけでなく、仲間との連携や判断力においても成長の兆しを見せていきます。その姿は、かつて孤独を貫いていた主人公にとっても、どこか過去の自分を投影する対象となり、次第に言葉を交わさずとも互いを認め合うような関係へと発展していきます。

そして、カライースマンの“正体”が真に明らかになるのは、物語後半のとある重要な局面です。彼が実は、ある組織の元エリート兵士であり、特定の任務を帯びて監獄に送り込まれていたという背景が明かされます。つまり、彼は単なる囚人ではなく、監獄に仕組まれた計画の一部を担う存在だったのです。しかし、この事実を知った後の彼の選択が、読者にとって大きな驚きと感動をもたらします。彼は与えられた任務よりも、監獄内で出会った人々との絆や、主人公との信頼関係を選び、自らの意思でその役割を放棄するのです。

この選択は、彼が完全に“自分自身の生き方”を見つけた証であり、彼の成長が本物であったことを示す決定的な場面です。そして、彼が物語の終盤で果たす役割は、主人公の遺志を継ぎ、次の時代の象徴となることです。つまり、カライースマンという存在は、主人公の対になる存在であり、彼の生き方を次世代に受け継ぐ“伝承者”として描かれているのです。

このように、カライースマンの正体とその変化は、物語のもう一つの柱として非常に重要です。彼の視点を通して、読者は「強さとは何か」「生き方を選ぶとはどういうことか」というテーマを、主人公とはまた違う角度から体験することになります。

メンロックの役割

「老いた最強の囚人は今日も生き残る」の登場人物の中でも、メンロックという男は一見して“脇役”に見えるかもしれません。しかし彼の存在は、物語の緊張感を高めるとともに、主人公との対比構造を強く浮き彫りにする非常に重要な役割を担っています。メンロックは、粗暴で野蛮な振る舞いが目立つ囚人として描かれますが、その内側には意外なほど知的な側面や、深い孤独が潜んでいるのです。

彼の外見は極めて印象的で、身長は2メートルを超え、筋骨隆々の巨体にタトゥーが刻まれ、典型的な“破壊の象徴”のような風貌をしています。その上、戦闘スタイルも凶暴そのもので、殴る、砕く、押し潰すといった圧倒的な力に任せたスタイルで敵をねじ伏せます。多くの囚人が彼を恐れ、近づくことすら避けていることからも、彼の存在が監獄内でどれだけ支配的であるかがわかります。

しかし、物語が進行するにつれて明かされるのは、彼のこうした暴力的な側面がすべてではないという事実です。実はメンロックは、過去に高等教育を受けていた経験があり、文学や哲学に精通していることが、何気ない会話や所持している書籍から徐々に判明していきます。彼はただ力に酔っているのではなく、自らの存在価値や「暴力の意味」を常に問い続けているのです。

この内面のギャップが、主人公との興味深い関係を生み出します。主人公は、過去の経験や理性を武器に最小限の力で戦うタイプであり、対してメンロックは暴力を最大限に発揮することで自分を保っているタイプです。しかし、両者は互いに戦いの中で認め合い、言葉少なながらも強い相互理解が生まれていきます。とりわけ、ある戦闘の最中にメンロックが主人公を「理想の戦士」と称する場面は、彼の中にある誇りや倫理観を象徴する名場面となっています。

また、メンロックの役割は戦闘だけにとどまりません。彼は中盤以降、主人公が直面する精神的な壁を乗り越えるきっかけとなる存在でもあります。暴力を通してしか自分を表現できなかった彼が、主人公の姿に触発され、「守るための力」や「誰かのために立ち上がる勇気」を見出していく過程は、まさに“変化”の物語です。この変化が、作品全体に深みを与え、単なるバトルものから「人間再生の物語」へと変化していく要因となります。

さらに、物語の終盤では、メンロックが主人公をかばって致命傷を負う場面が登場します。ここで初めて、彼が他者のために命をかけるという選択をしたことが明らかになり、読者はその行動の裏にある彼の“変化の積み重ね”を理解することになります。この選択は、彼が暴力の象徴ではなく、変革の象徴へと成長したことを意味します。かつては支配する側だった彼が、守る側に回ったこと。それは本作における非常に大きな価値の転換でもあるのです。

メンロックの役割は、単なる戦力としての強さではなく、「変わることの可能性」を読者に伝えることにあります。人は何歳であっても、どんな過去を持っていても、自らの意志によって変わることができる。そのメッセージは、主人公の“生き残る”という信念と響き合い、物語の大きなテーマの一部を形成しています。

ホルークの行動

「老いた最強の囚人は今日も生き残る」に登場するホルークという人物は、単なる脇役や障害ではなく、物語全体の倫理構造を問う存在として、極めて重要な役割を果たしています。彼は監獄内で高い地位に就く看守の一人であり、制度を管理する側の人間であると同時に、腐敗と支配の象徴として描かれています。その行動は冷徹で、合理的。しかし、その合理性の背後には恐ろしいほどの“無感情な選別”が潜んでおり、物語に重苦しい緊張感を与えています。

ホルークの行動原理は、徹底した“管理主義”です。彼は秩序こそが人間社会の絶対条件であると考えており、そのために必要ならば暴力も情報操作も厭いません。たとえば、囚人同士の対立を意図的に煽り、互いに潰し合わせることでバランスを保とうとする策略は、まさに“見えざる手”による支配の象徴です。彼にとって、囚人たちは個人ではなく、制御すべき「構成要素」に過ぎず、そこに情や同情は一切介在しません。

一方で、ホルークは単なる悪役ではありません。彼には彼なりの正義があり、彼自身の過去に基づく価値観がその冷徹さを形作っています。物語中盤で明かされるのは、かつてホルークが理想主義的な信念を持ってこの監獄に着任したという事実です。彼はかつて、囚人の更生を信じ、平等な扱いを模索した看守だったのです。しかし、繰り返される裏切りと暴力の果てに、彼の理想は打ち砕かれました。信じた者に背かれた経験が、彼を今のような“完全なる管理者”に変えてしまったのです。

この背景があるからこそ、彼の行動には一定の説得力が生まれます。彼は決して快楽的な悪人ではなく、「現実を生き抜くためには感情を捨てるしかなかった」と信じる人物です。この姿勢は、主人公と鋭く対照をなします。主人公はどれだけ現実が厳しくても、自分の信じたものを捨てずに戦い続けるタイプであり、ホルークは逆に「信じたからこそ裏切られた」という経験を通じて、信念を捨てた側の人間です。この対立構造は非常に示唆に富んでおり、読者に「信念を貫くことの意味」を改めて問いかけてきます。

また、ホルークは戦闘能力にも優れており、終盤では主人公と直接対峙する場面も描かれます。彼の戦い方は、徹底的な分析と戦略に基づくもので、力任せではなく“勝率を最大化するための行動”を機械のように積み重ねていきます。この徹底した合理性は、逆に彼の人間味を失わせており、彼自身が機械的な存在になってしまっていることを象徴しています。しかし、皮肉なことに、そうした彼の姿が「かつての人間味を取り戻したい」という欲求の裏返しにも見えてくるのです。

物語終盤でのホルークの行動には、重要な転機があります。それは、主人公との最後の対話と対決を経て、彼の中に“かつての自分”が微かに蘇る瞬間です。完全な悪として描かれてきたホルークが、最後の最後に示す一瞬の迷い。それは彼が人間としての感情を、ほんのわずかでも取り戻した証とも言えます。読者にとって、この場面は深い余韻を残すものであり、「強さとは冷酷さではない」という本作の根幹的なメッセージを強く伝える重要な転調点となっています。

このように、ホルークの行動は、単なる敵対者の枠を超えて、物語全体の価値観やテーマに深く関与しています。彼の存在があるからこそ、主人公の信念がより際立ち、物語に厚みと緊張感が生まれているのです。ホルークは“信じることをやめた者”の象徴であり、その存在が最終的に問いかけるのは、我々自身が「何を信じ、どう生きるか」という普遍的なテーマに他なりません。

ゴークの最期

「老いた最強の囚人は今日も生き残る」の物語の中で、ゴークというキャラクターは、暴力と孤独、そして贖罪の象徴として非常に印象的な立ち位置にあります。彼は数ある登場人物の中でも、最も“野獣的”でありながら、どこか人間的な痛みを抱えている異色の存在であり、その最期は物語の流れを大きく変えるほどの強烈なインパクトを持っています。

ゴークは初登場時から異彩を放っています。巨体に加え、異様なまでに発達した筋肉、粗暴な言動、暴走する戦闘本能──その姿はまさに“生ける兵器”といった印象です。彼は力の強さこそが正義であり、他者を屈服させることで自らの存在価値を確認しようとする典型的な“力の化身”として描かれます。多くの囚人や看守でさえ、彼を制御することは不可能だと見なしており、監獄内でも彼の存在は恐怖そのものでした。

しかし、読者が次第に気づいていくのは、ゴークの内面が決して単純な暴力衝動だけで構成されているわけではないということです。物語の中盤、彼の過去が明かされる場面があります。そこでは、かつて彼が“正義”の名のもとに兵士として戦っていたこと、そしてその戦いの中で制御できなかった力によって多くの無関係な人々の命を奪ってしまったという事実が描かれます。その記憶が、彼の心の奥底に強い罪悪感と自己嫌悪を根づかせていたのです。

ゴークの暴力は、単なる攻撃性ではなく、そうした過去から目を背けるための“逃避”でもありました。彼は自らを制御できない獣として振る舞うことで、責任を回避し、自分を罰していたのかもしれません。この背景を理解した上で彼の行動を見直すと、彼の叫びや怒りの奥に潜む、言葉にならない苦悩や葛藤が浮かび上がってきます。

そして、彼の“最期”は、まさにその贖罪と向き合う瞬間でもあります。物語終盤、監獄が壊滅の危機に瀕する中で、主人公と仲間たちは脱出のための最後の行動に出ます。その時、彼らの行く手を阻む最強の敵が出現し、絶望的な状況に追い込まれます。そこでゴークは、あえてその敵に単身立ち向かい、時間を稼ぐための“盾”となる道を選ぶのです。これは、彼にとって初めて“誰かを守る”ために振るう暴力であり、それまでの人生を180度転換する行動でした。

彼の最期の戦いは壮絶を極めます。肉体は限界を超え、血を吐き、骨が砕けながらも、彼は一歩も退くことなく敵と向き合い続けます。周囲の者たちが叫び、止めようとする中でも、彼は静かに、そして誇り高く言い放ちます──「今度こそ、この力を正しく使いたい」と。

この場面は、本作の中でも屈指の感動シーンであり、ゴークという人物がただの暴力装置ではなかったことを証明する瞬間でもあります。彼の犠牲によって仲間たちは脱出に成功し、彼自身もついに“力の意味”と“人としての役割”を見出したまま命を終えます。この死は、単なる消耗や演出のためではなく、彼の人生そのものを完結させる象徴的な行為であり、物語に重厚な余韻を残すものです。

さらに、ゴークの死は他のキャラクターたち、特に主人公に大きな影響を与えます。力を持つことへの責任、過去との向き合い方、そして最後まで人間らしく在ろうとすることの意味──それらを目の当たりにした者たちは、それぞれの形で彼の意思を引き継いでいくのです。

このように、ゴークの最期は単なる“キャラの退場”ではなく、物語全体のテーマである「強さとは何か」「贖罪とは何か」「生きてきた証とは何か」を深く掘り下げる決定的な場面です。暴力の申し子とされた彼が、最終的に“守る者”となって死んだことは、作品における最大の皮肉であり、同時に最も美しい救済でもあります。

口コミ・感想レビュー

「老いた最強の囚人は今日も生き残る」は、読者層の幅広さと評価の多様性でも注目されている作品です。SNSやレビューサイトなどには、多くの読者が本作に対して感想や意見を投稿しており、それぞれの視点から見た魅力や、時に辛辣な意見までが活発に交わされています。ここでは、そうした口コミの中から特に多く見られる傾向や代表的な声を整理し、本作がどのように受け止められているのかを紹介します。

まず、多くの読者が強く支持しているのは、主人公のキャラクター性と描写の深さです。いわゆる“老いたヒーロー”が主人公となる作品は珍しく、しかもその人物が単なる賢者枠ではなく、実際に最前線で戦い、生き延びる存在として描かれている点が非常に新鮮だという声が多く寄せられています。読者の中には、「年齢を重ねた人間が今もなお最強であり続ける姿に希望をもらった」と語る人もいて、本作が若者向けというよりも、人生の酸いも甘いも経験してきた大人たちに強く響く物語であることがうかがえます。

また、ストーリー構成に対する評価も高く、ただの異能バトルものに留まらず、人間ドラマや心理戦、社会性を孕んだ展開に深く引き込まれたという感想が多く見られます。特に、「序盤は暴力的な描写に不安を感じたが、読み進めるほどに登場人物の背景や信念が丁寧に描かれていて、気づけば夢中になっていた」という声は少なくありません。読者の多くが、キャラクターたちの“生き様”に魅了されており、それぞれの選択と葛藤に共感している様子が読み取れます。

一方で、批判的な意見も存在します。特に顕著なのは、「展開が重く、読み進めるのに精神的なエネルギーを要する」というものです。本作はテーマ性が重厚である反面、暴力や死、裏切りといった要素もリアルに描かれているため、軽快な読み口を期待していた読者にとっては、気軽に楽しめる娯楽作品とは一線を画すものに感じられることもあるようです。また、一部の読者からは「キャラクターの名前が覚えづらい」「固有名詞が多く、序盤で混乱した」といった指摘もあり、読解に多少の集中力を要する構成であることが分かります。

それでも、物語後半にかけての評価は非常に高く、「読み終わったときに、しばらく放心するほどの余韻があった」「最終回まで描き切ってくれたことに感謝したい」といった感想が多く見られます。特に主人公の結末に対する受け止め方には個人差があるものの、「生き様としての美学を貫いた彼の姿勢に涙が出た」という声は、多くの読者に共通しています。

さらに、読者の中には「続編やスピンオフを希望する」という声も見られます。これは単純に作品が面白かったからという理由だけでなく、登場人物たちの背景やその後がさらに見たい、という感情の現れです。とりわけ、メンロックやアーゲル、カライースマンといったサブキャラクターの人気は高く、「彼らの視点で語られる物語も読みたい」という要望が強く寄せられています。

総じて言えるのは、「老いた最強の囚人は今日も生き残る」という作品は、その重厚なテーマと人間味あふれるキャラクター描写によって、多くの読者の心を深く動かしているということです。読み手によって受け取り方が異なり、それぞれの感情や人生経験に重ね合わせながら読むことができる点が、本作の持つ最大の魅力なのではないでしょうか。口コミや感想は賛否両論あるものの、それ自体がこの作品の多層的な構造と奥深さを物語っていると言えます。

老いた最強の囚人は今日も生き残る 韓国原作小説としての魅力

「老いた最強の囚人は今日も生き残る」は、韓国の原作小説をもとに展開された物語であり、その点が本作に特有の構造的・文化的な深みをもたらしています。日本国内でも近年、韓国のウェブ小説やウェブトゥーンが注目される中、本作はその“輸入作品”の一例にとどまらず、韓国文学特有のテーマ性と構成力を備えた作品として高く評価されています。ここでは、韓国原作小説としての本作が持つ独自性と、その魅力について考察します。

まず、本作の物語構造には“韓国文学ならではの陰影の濃さ”が随所に見られます。単なるサバイバルやバトルアクションにとどまらず、「人間の欲望」「老いと尊厳」「国家と個人の関係」といった社会的なテーマが重層的に織り込まれており、登場人物たちが背負う“過去”や“業(ごう)”の描き方が非常に重厚です。このようなテーマの取り扱い方は、韓国原作ならではの“物語に対する真剣さ”が反映されていると言えるでしょう。

特に注目すべきは、物語全体に漂う“根本的な不条理”へのまなざしです。主人公は理不尽な過去を背負い、不当に監獄へ送られた存在として描かれます。この設定は、単なるフィクションの設定としてではなく、韓国社会が過去に抱えてきた歴史的な不正義や権力による抑圧への批評とも重ねて読むことができます。実際、韓国文学や映画には“被害者性”や“国家への不信”をテーマにする作品が多く存在しており、本作もその潮流の中にあると見ることができます。

さらに、キャラクターたちの感情表現が非常に繊細で、かつ激烈であることも、本作の韓国的な特色です。登場人物は常に極限状態に置かれており、感情を抑えきれず爆発する場面も少なくありません。怒り、悔しさ、裏切り、そして希望──これらの感情が交錯するさまは、読者の感情を強く揺さぶります。こうした強い感情の表出は、韓国小説に多く見られる“情熱的な人間描写”の魅力そのものであり、読者がキャラクターに共感しやすい大きな要素となっています。

一方で、物語に織り込まれた“救いのなさ”や“報われない正義”もまた、韓国原作ならではのリアリズムを色濃く反映しています。希望の兆しが見えたかと思えば裏切られ、信じたものが崩れ去る展開は、読者に安心感を与えない一方で、現実の不確実性と向き合う力を問うような緊張感を生み出しています。こうした不安定なバランスの中でこそ、「それでも生き残る」という主人公の決意が際立ち、読者に深い余韻を残す構成になっています。

また、言語的・文化的翻訳の点でも、本作は非常に優れたローカライズがなされており、韓国語原文のリズムや語感を日本語でも違和感なく伝える工夫が施されています。特に内面描写や回想シーンの翻訳は、過剰にならず、かといって情報を省きすぎない絶妙なバランスで整えられており、原作の空気感を保ったまま、日本の読者にも自然に届くよう設計されています。

このように、「老いた最強の囚人は今日も生き残る」は、単なる海外原作の輸入作品にとどまらず、韓国小説ならではの社会性と感情性、そして文学的な陰影を強く反映した重厚な作品となっています。日本の作品にはあまり見られない構成やキャラクターの造形に触れることで、読者は物語だけでなく“文化的な読み方”の幅も広げることができるのです。

老いた最強の囚人は今日も生き残る というタイトルの意味

「老いた最強の囚人は今日も生き残る」というタイトルは、一見するとやや冗長で説明的に感じられるかもしれません。しかし、その言葉の一つひとつには、作品全体のテーマを象徴する深い意味が込められており、単なるキャッチコピーではなく、読者に対する強いメッセージとして機能しています。この見出しでは、そのタイトルが内包する意味と、作品との重なりについて掘り下げて考察していきます。

まず「老いた」という言葉。多くの物語において、主人公は若く、成長の余地がある存在として描かれます。そこには「可能性」や「未来」への期待が込められており、読者も自然とそうした人物に感情移入しやすくなっています。しかし本作では、主人公はすでに老齢に達し、“人生の盛り”をとうに過ぎた存在として登場します。つまり、彼は一般的な物語構造に逆行する、すでに過去に語られるべき人物なのです。

ではなぜ、あえて老いた人物を主人公に据えたのか──それは、「年齢」や「衰え」が必ずしも終わりや敗北を意味しないという、明確な反逆の姿勢を示しているからです。社会的には、老いはしばしば“役割の終焉”と見なされます。しかし、本作はその偏見を覆し、むしろ老いた者こそが知恵と経験、そして揺るぎない意志を持つ強者であることを見せつけます。これは現代社会において“若さ至上主義”が蔓延する中で、痛烈なカウンターとして作用していると言えるでしょう。

次に「最強の囚人」という表現について。この言葉は、物理的・精神的な“力”と、自由を奪われた“囚人”という二つの要素が矛盾する形で共存しています。つまり、最も強いにも関わらず、最も不自由な存在──この矛盾がまさに本作の核となるテーマを映し出しているのです。本来、力を持つ者は自由に動き、世界を変える力さえ持っているはずです。しかしこの作品では、そんな“最強”がわずか数メートル四方の監獄に閉じ込められている。その状況そのものが、「力とは何か」「自由とは何か」という問いを我々に突きつけてきます。

さらに、「今日も生き残る」というフレーズに注目すると、そこには“連続する苦難”と“終わりなき闘い”のニュアンスが強く込められています。単に「生きる」ではなく「生き残る」と表現することで、そこに含まれるのは命をつなぐために毎日戦い続けているという厳しい現実です。まるで呼吸をするように、死と隣り合わせの環境に慣れてしまった主人公。しかし、慣れることと諦めることは違います。彼は日々の中で“死なずにいる”のではなく、“今日も意志を持って生き延びている”のです。

このように考えると、「老いた最強の囚人は今日も生き残る」というタイトルは、単なる状況説明にとどまらず、「年老いても」「縛られても」「絶え間ない試練の中でも」なお、強く、誇り高く、生きようとする人間の尊厳を言葉にした、強烈な声明文であることがわかります。それは読む者の心にも問う言葉です──あなたは、どんな境遇であっても、生きることを選び続けられるかと。

こうしたタイトルの奥深さがあるからこそ、本作は読む者に強い印象を残し、単なる異能アクションもの以上の重みとテーマ性を帯びた作品として成立しているのです。

記事のポイントをまとめます。

- 囚人たちは能力を持ち、それぞれ異なる過去を背負っている

- 主人公は老いてなお最強であり続ける元戦士

- 物語は監獄内の勢力争いと生存競争を描いている

- 登場人物たちの関係性が複雑に絡み合う相関図がある

- アーゲルは物語の鍵を握る知性派キャラクター

- カライースマンは未熟さを成長で乗り越える若者像

- メンロックは力と知性を併せ持つ異色の存在

- ホルークは秩序と合理主義の象徴として描かれる

- ゴークは暴力と贖罪の対比を体現したキャラクター

- 能力バトルだけでなく精神的な葛藤も描かれている

- 結末は悲劇と希望が同居する重厚なラスト

- 読者からは人物描写とテーマ性への評価が高い

- 韓国原作小説らしい社会性と感情の濃さがある

- タイトルには主人公の信念と生存意志が込められている

- ネタバとしては生き様そのものが結末の答えとなっている

今すぐ無料で漫画が試し読み

550ポイントでコミックがすぐ読める!

対象マンガが無料で読める

初回利用限定70%OFFクーポンも(割引上限500円)

オリジナル作品のプレミアム版(追加シーン+規制解除)が全話見放題なのはAnimeFestaだけ。

新作も豊富で、ライトは月額440円から気軽に視聴可能。さらにプレミアムなら月額1,078円で全作品見放題、最速配信&広告なしの安心環境で楽しめます。

さらに79万冊のマンガをはじめ、ラノベ、書籍、雑誌など121万冊以上の電子書籍や210誌以上の雑誌も1つのアプリで楽しめます。

毎月1,200円分のポイントが付与され、最新映画のレンタルや電子書籍の購入にも利用可能。31日間無料トライアルでは見放題作品を無料視聴でき、600円分のポイントもプレゼントされます。