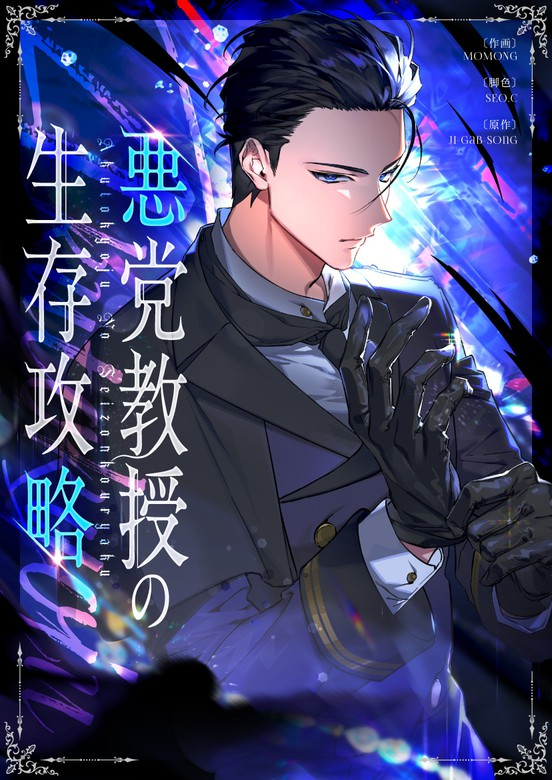

2025年7月29日に配信された「悪党教授の生存攻略」は、異世界転生ジャンルにおいてひときわ異彩を放つ作品として、読者の間で大きな話題を呼んでいます。本作は、ゲーム開発に携わっていた主人公が、制作中のAAA級ゲームの世界に転生し、自身が設計した“中ボス”であり、“ほぼ確実に死ぬ”と設定されていた悪役「デキュレーン・高橋佑眞」として目を覚ますという、衝撃的な導入から物語が始まります。この独自性のあるプロットと緻密な構成により、「悪党教授の生存攻略 ネタバレ」を求める検索ニーズが非常に高まっているのも頷けるところです。

まず注目すべきは、「悪党教授の生存攻略 あらすじ」として描かれる物語の軸です。主人公はゲームの設計者としての記憶を持ったまま転生しており、その知識を最大限に活用しながら、あらゆる死亡フラグを回避し、“必要なキャラクター”として物語世界にとどまり続けることを目指します。このサバイバルの緊迫感は、単なる異世界ファンタジーには収まらない重厚さを持ち、読者をぐいぐいと引き込んでいきます。

「悪党教授の生存攻略 登場人物」には、多様で個性的なキャラクターたちが名を連ねます。特に重要なのは、主人公デキュレーンと対峙・協調する主要キャラクターたちです。イェリエルは、当初はデキュレーンを敵視する存在ながら、物語を通じて彼に対する理解を深め、敵と味方の境界を曖昧にしていきます。ユーリは冷静かつ知略に長けた立ち回りで、主人公の鏡写しのような存在として際立ちます。イフリンは秩序と理性の象徴として、物語に厳格な価値観を持ち込み、斎藤有理紗は“異質”な存在として全体に揺さぶりをかけます。

このように入り組んだ関係性が描かれる本作では、「悪党教授の生存攻略 相関図」が極めて重要な理解ツールとなります。物語が進行するにつれて、登場人物同士の立場や感情が複雑に交差し、常に変化するため、読者にとっては人間関係の把握が大きな鍵となります。

また、本作の魅力を語るうえで欠かせないのが「悪党教授の生存攻略 能力」に関する描写です。剣技や魔法といったファンタジー的な力だけでなく、交渉術や心理戦、情報収集といった非戦闘的な能力こそが、主人公の武器となります。特に、ゲーム開発者としての視点から、イベントの流れや死亡条件を事前に察知して回避していく描写は、他作品ではなかなか見られないユニークな醍醐味です。

さらに見逃せないのが「悪党教授の生存攻略 韓国原作小説」との違いです。原作小説は韓国発であり、日本版では翻案・翻訳の過程で登場人物の心理描写や物語の構造がやや繊細に調整されているのが特徴です。そのため、原作と比較して読むことで、文化や物語展開のアプローチの違いを味わえるという楽しみもあります。

そして、読者の多くが気になるのが「悪党教授の生存攻略 結末」です。果たして主人公は死亡フラグをすべて回避し、生き延びることができるのか? それとも自らの選択によって新たな運命を切り開くのか? 最終巻ではその結末が描かれ、多くの読者に衝撃と納得をもたらしました。

加えて、「悪党教授の生存攻略 読んだ人の口コミ・感想レビュー」では、単なるエンタメ作品としての面白さに加えて、倫理観や人間の在り方、選択と後悔といったテーマに言及する深い意見も多く寄せられています。読み応えのあるストーリー構成と、キャラクターの心の動きに共感する声が目立ち、単なる娯楽にとどまらない文学的な魅力があることも評価されています。

この記事では、こうした本作の多面的な魅力を、「ネタバレを知りたい」「キャラクターの関係を整理したい」「最終巻の内容が気になる」といった読者の関心に応える形で、丁寧にまとめていきます。初めて作品に触れる方も、すでに完読された方も、この1本で全体像を把握できるよう構成していますので、ぜひ最後までご覧ください。

- デキュレーンが死亡フラグを回避して最終的に生き残れるかどうか

- 最終巻でデキュレーンが“必要な存在”として物語にどう影響を与えるか

- イェリエルやユーリ、イフリンとの関係が結末でどう決着するのか

- デキュレーンの知識や能力が最後の選択でどう活かされたのか

悪党教授の生存攻略 ネタバレと物語の全体像

- あらすじを解説

- 登場人物まとめ

- デキュレーン・高橋佑眞の正体と運命

- イェリエルの役割と物語への影響

- ユーリの能力とキーパーソンとしての存在

あらすじを解説

「悪党教授の生存攻略」は、一見すると異世界転生ジャンルに分類される作品ですが、実際にはそれ以上に奥深いテーマと緻密な構成を持った物語です。物語の発端は、ゲーム制作会社でAAA級タイトルを開発していた主人公が、自身が設計したゲーム内の悪役キャラクター「デキュレーン」として転生してしまうところから始まります。このデキュレーンは、ストーリー上1000回中999回は死亡する運命にある“中ボス”であり、プレイヤーにとっては乗り越えるべき障害の一つでしかありません。しかし、そんなキャラクターに突如として「自分」がなってしまったとき、あなたならどうしますか?この物語は、まさにその究極の問いに挑む形で展開されていきます。

物語がユニークなのは、主人公が世界の構造やルールを熟知しているにもかかわらず、完全な“無敵”ではないという点です。彼はゲーム開発者であるため、物語の分岐、フラグの立ち方、キャラクターの設定などを理解していますが、それでもなお「運命的に死ぬ役回り」である以上、容易には生き延びられません。つまり、知識を使っても生き残れる保証はないのです。読者はこの緊迫感の中で、彼がどのように立ち回り、誰と手を組み、誰を敵に回すかを見守ることになります。

こうした構成の中で主人公が掲げる第一の目標は「ゲーム内で必要な存在となること」です。これは非常に示唆的な目標であり、単に“生きる”のではなく“物語に不可欠な存在”として生き残るという意味を持っています。そのためには、プレイヤーキャラたちから信頼を得るだけでなく、敵対勢力からも一定の敬意や警戒を引き出す必要があるのです。これはつまり、単に善人になるのでも悪を貫くのでもなく、物語に深く食い込む「重み」を自らの手で作り上げていく必要があるということです。

物語が進行するにつれて、主人公のデキュレーンは、敵と味方の境界を何度も越えながら、死のフラグをひとつずつ回避し、時には利用し、自分の存在意義を再構築していきます。その中で描かれる心理描写や葛藤、人間関係の変化は極めて緻密で、単なるゲーム攻略ものとして片付けるにはあまりにも濃密なドラマが展開されていきます。登場キャラクターたちもまた、決して記号的な存在ではなく、それぞれが独自の目的と背景を持っており、彼らとの関係性も物語の重要な軸となっています。

一方で注意すべき点として、この作品は物語構造が非常に多層的であるため、読み進めるうちに「これは伏線だったのか」と後から気づく要素が多く、初読で全てを理解するのはやや難しいかもしれません。ただ、それこそが本作の魅力でもあり、何度も読み返す価値のある構成がなされているとも言えるでしょう。

つまり、「悪党教授の生存攻略」は、“死ぬべき存在が、なぜか生きてしまった”ことから始まる物語であり、世界の論理とキャラクターの意思が激しくぶつかり合うスリリングな生存劇なのです。単にサバイバルするだけでなく、ゲーム世界の因果律そのものに挑戦する姿勢が、読者に強烈な印象を残す一作だと言えます。

登場人物まとめ

「悪党教授の生存攻略」では、主人公であるデキュレーンを中心に、複雑な関係性と対立構造を持った数多くの登場人物が物語に深みを与えています。単純な善悪の枠では捉えきれない多様なキャラクターたちがそれぞれの意志を持って動き、その一挙手一投足が主人公の生存に直結する緊張感を生み出しています。ここでは主要人物を中心に、その特徴や立場、物語における役割について詳しく紹介していきます。

まず、主人公にして物語の語り部でもあるのが、「デキュレーン」。彼は元々、ゲーム制作会社に勤める人間で、ゲーム内で中ボスとして設定された悪役キャラクターです。ゲーム内での役割は、物語の中盤で主人公たちに倒される“高難度の障害”であり、登場回数も限られた存在でした。しかし、彼がそのキャラクターとして転生してしまったことで、物語は大きく揺れ動きます。デキュレーンは知性に富み、理論的で冷静な判断を下す一方で、人間味のある葛藤も抱えており、読者からは共感と応援を集める存在となっています。

次に重要な人物として登場するのが、「イェリエル」です。彼女は天使のような外見を持ちながら、時に冷徹な判断を下すことで知られており、主人公との距離感は一貫して複雑です。初期は敵対的な関係でありながら、物語が進むにつれて一部協力する場面も見られ、その曖昧な関係性が読者の興味を惹きつけています。彼女が抱える過去や信念は、デキュレーンの行動を大きく左右することもあり、単なるサブキャラクターでは収まらない存在感を放っています。

「ユーリ」も物語において欠かせない人物の一人です。彼は冷酷で実力主義的な性格を持ち、デキュレーンの存在を最も警戒するライバル的キャラクターとして登場します。ときに対立し、ときに協力を迫られるこの関係は、単なる敵対関係を超えた“相互理解と競争”という構造を生み出しています。ユーリの能力や思考の深さは、物語の中でも重要な鍵を握っており、読者にとっても印象に残る人物です。

また、物語の中で象徴的な存在感を放つ「イフリン」は、力に頼らず知恵と精神力で問題を解決しようとするキャラクターです。彼女は善悪の二元論に囚われず、自分の信じる「正義」を追求する人物であり、主人公との対話や対立は非常に見応えがあります。イフリンの存在によって、デキュレーンの内面が少しずつ変化していく様子も物語の魅力の一つです。

さらに、日本人として登場する「斎藤有理紗」も見逃せないキャラクターです。彼女はこの世界に転移してきた異邦人でありながら、その冷静さと判断力、そして謎めいた過去によって物語に独自の影響を与えます。彼女の知識や行動原理は主人公とは対照的でありながら、共通の目的を持つ場面も多く、その行動は常に予測が難しいものとなっています。

このように、「悪党教授の生存攻略」には個性的で立体的な登場人物が多数登場し、それぞれが明確な目的や背景を持って行動しています。誰が敵で、誰が味方かを一概に判断できない構造が、物語全体に張り詰めた緊張感とリアリティを与えているのです。読者はキャラクターたちの対話や選択に注目しながら、物語の行方を見守ることになるでしょう。

デキュレーン・高橋佑眞の正体と運命

物語の中心に立つ「デキュレーン・高橋佑眞」は、単なる悪役では終わらない、極めて複雑で多面的なキャラクターとして描かれています。彼の存在が物語全体の軸を形成していると言っても過言ではありません。元は日本でゲーム開発に携わるクリエイター「高橋佑眞(たかはしゆうま)」であり、彼自身が設計したゲームの中ボスキャラクター“デキュレーン”として転生してしまう、という異常な状況から物語が始まります。

まず、デキュレーンというキャラクターは、開発当初から“死ぬことが運命づけられた悪役”として設計されています。彼はプレイヤーキャラが成長するために立ちはだかる壁として存在し、ゲームを進めるうえで絶対に越えるべき対象であり、「1000回中999回死ぬ男」としてゲーム内でも恐れられていました。つまり、彼は物語の犠牲となることで他のキャラの成長や展開を促す“装置”のような役割だったのです。

ところが、転生した高橋佑眞本人にとっては、それは到底受け入れられる現実ではありません。自分が作った世界で、自分が死ぬ役に固定されていることを知りながら、それをどうにか覆そうとするのが、デキュレーンの行動原理の根幹にあります。この時点で、彼の存在はゲームの枠を超え、“物語を物語のまま終わらせない異物”として機能し始めるのです。

転生者である彼には、当然ながらゲーム内の設定やシナリオ、キャラの性格、フラグの立て方など膨大な情報が頭に入っています。しかしそれでも、自分が悪役という立場から逃れられない現実に、どう対処するのかというのが本作の大きな見どころです。つまり、知識だけでは乗り越えられない“宿命”とどう向き合い、どう行動するかが彼の物語なのです。

このような中で、彼は「ゲームで必要な存在になる」という目標を掲げます。これは単に生存するだけではなく、自らが物語の中心に食い込み、“このキャラがいなければ物語が成立しない”という状態を目指すものです。そのため、敵としても味方としても中途半端な位置ではダメで、強烈なインパクトと戦略を持って他キャラやプレイヤーキャラと関わっていく必要があります。

物語が進行するにつれ、デキュレーンはただの中ボスではなく、プレイヤーや他キャラクターたちの心理や行動に大きな影響を与えるキーパーソンへと変貌していきます。彼の一言、一手が世界の均衡を変える場面も多く、単なる“生き残り”ではない“主導権の掌握”が物語のもう一つのテーマとして浮かび上がってきます。こうして彼は、自らの「死に役」としての運命を塗り替え、物語そのものを別のルートへと導いていくのです。

ただし、この過程には当然、代償も存在します。過去の設定との矛盾、他キャラからの不信、そして最悪の場合、自分が本来持っていた死の運命以上に悪い結末に至る可能性さえあります。つまり、運命を変えるという行為には、常にリスクがつきまとうということです。それでもなお、デキュレーン=高橋佑眞は、生きるために、そしてこの物語の本当の意味を変えるために、あえて不安定な選択を積み重ねていくのです。

このように、「デキュレーン・高橋佑眞」というキャラクターは、単なる転生者やゲーム内悪役ではありません。彼は“物語の外側からやってきた異物”として、システムと物語の両方に干渉しながら、自分自身の存在意義を問い直す存在です。まさに彼の存在こそが、本作の最大のドラマを生み出していると言えるでしょう。

イェリエルの役割と物語への影響

イェリエルは、「悪党教授の生存攻略」の中でも特に物語の鍵を握る人物の一人であり、主人公デキュレーンの運命を左右する重要な存在です。彼女は、美しい外見と聖性を感じさせる雰囲気を持ち合わせたキャラクターでありながら、内面には非常に鋭い判断力と冷徹さを兼ね備えています。そのため、単なるヒロインという枠には収まらない、強い個性を持ったキャラクターとして描かれています。

彼女が物語に果たす役割は多岐にわたりますが、もっとも注目すべきは「デキュレーンに対する感情の変遷」です。物語の序盤、イェリエルはデキュレーンを“悪”として明確に認識しており、排除すべき対象として敵対的な態度を取ります。これは当然のことながら、彼がかつてゲーム内でプレイヤーキャラに倒される中ボスであり、彼女の所属する勢力とは対立関係にあったためです。

しかし、物語が進むにつれてイェリエルの視点には変化が生じます。彼女は次第に、デキュレーンが他の悪役とは明らかに異なる思考や行動をしていることに気づきます。特に、彼が意味のない暴力や破壊を避け、冷静に状況を見極めた上で合理的に動いていることを知ったとき、イェリエルの中に生じた疑問はやがて、確信へと変わっていきます。つまり、「彼は本当に悪なのか?」という問いです。

この疑問が芽生えたことによって、イェリエルは一度立ち止まり、自らの正義や信念について再評価を始めます。これは物語全体にとって非常に重要な展開であり、イェリエルの視点の変化が、デキュレーンの生存戦略に大きく貢献することになります。彼女の信頼や理解を得ることは、主人公にとって“敵から味方への転換点”とも言える場面であり、場合によっては最も強力な支援者を得る瞬間でもあるのです。

一方で、イェリエルの立場は常に微妙なバランスの上に成り立っています。彼女は清廉な価値観を重視する陣営に属しており、その中で「悪役と手を結ぶ」ことには明確なリスクがあります。このため、彼女がデキュレーンに協力するという選択は、自分自身の居場所や信用を失う危険性も孕んでいるのです。それでも彼女は、時に決断を迫られ、葛藤しながらも、より大きな視野で物事を捉えようと努力します。この姿勢が彼女の強さであり、人間的な深みでもあります。

また、イェリエルの存在が物語に与えるもう一つの影響は、「道徳的視点の再構築」にあります。デキュレーンという“元悪役”が主役となる本作では、従来の善悪の定義が大きく揺らぎます。その中でイェリエルのような“正義側”のキャラクターが、自分の信じていた正しさを疑い、葛藤しながら新たな真実に向き合う様子は、読者に深い問いを投げかけるものです。「正義とは何か」「悪とは何か」という哲学的な命題を、イェリエルの視点を通して描くことで、物語は単なる生存ゲーム以上の奥行きを持ち始めるのです。

以上のように、イェリエルはただのヒロインやサブキャラクターではありません。彼女は物語の中で、主人公の生死を分ける決断を幾度も下す人物であり、その精神的成長は物語全体のテーマと密接に関わっています。彼女がどのような選択をするかによって、世界の運命そのものが変わり得る――それほどまでに、イェリエルの存在は本作の核心に深く関わっているのです。

ユーリの能力とキーパーソンとしての存在

ユーリは「悪党教授の生存攻略」において、主人公デキュレーンの運命に多大な影響を及ぼす存在の一人です。彼は物語の中で“キーパーソン”という位置づけにふさわしい実力と知性を持ち合わせており、ただの敵対者として登場するわけではありません。むしろ、ユーリという人物を深く掘り下げることで、本作が描こうとしている「生存戦略」と「因果の打破」というテーマがより鮮明になっていくのです。

まず注目すべきは、ユーリの持つ“能力”です。作中において彼は、単に剣術や魔法が優れているというだけではなく、戦況の変化を即座に読み取る洞察力や、仲間の行動を先回りして指示を出せる戦術眼に優れています。彼が戦闘に加わることで、その場の空気が一変するような場面も少なくありません。こうした能力は、ただの力押しでは通用しない本作の緻密な戦略要素とよく合致しており、ユーリが登場することで物語の緊張感が一段階引き上げられるのです。

一方で、ユーリの性格は非常に合理的で冷静です。感情に任せて行動することはほとんどなく、常に「結果」と「目的」に重きを置いて判断を下します。この思考スタイルは、時として味方さえも切り捨てるような冷酷さに繋がることもありますが、それこそが彼の強さの源でもあります。彼にとっては、“善悪”よりも“有効か否か”が重要であり、この価値観がデキュレーンとの立場を際立たせています。

ユーリとデキュレーンの関係性は、一貫して緊張に満ちています。前述の通り、ユーリは極めて高い知性を持つ人物であるため、他のキャラクターたちが見落とすような“違和感”にすぐ気付きます。そのため、デキュレーンが“ただの悪役ではない”ということも早い段階で察知しており、強い警戒心を抱いています。この警戒心は、時に激しい対立を引き起こす要因にもなりますが、同時に二人の間に奇妙な“対等性”や“競争意識”をもたらすことにもなります。

特筆すべきは、ユーリが物語の中で“善”の象徴ではないという点です。彼は確かに主人公陣営に近い立場ではありますが、絶対的な正義感から動いているわけではありません。あくまで自分の信念と目標に従って動くため、時として主人公サイドと衝突する場面も存在します。だからこそ、彼とデキュレーンの関係はただの敵味方の構図ではなく、「相容れぬ理想と理想のぶつかり合い」として描かれるのです。この点が、ユーリを単なる“強敵”ではなく、物語の中核を担う“キーパーソン”たらしめている理由と言えるでしょう。

また、ユーリの存在は読者にとって一種の指針でもあります。物語の中でデキュレーンが選んだ行動や判断が正しかったかどうかを、ユーリの反応や評価を通して確認することができるのです。つまり、ユーリの言動や立場は、その章の緊張感や展開の方向性を計る“バロメーター”として機能しており、彼が登場する場面には常に物語上の転機が潜んでいます。

このように、ユーリは強さ・知性・冷徹さを兼ね備えた存在であると同時に、デキュレーンという異端のキャラクターにとっての“鏡”のような役割も担っています。二人が織り成す対比構造とその心理的な駆け引きは、「悪党教授の生存攻略」を戦略的かつ心理的な読み応えのある作品へと昇華させています。ユーリの存在がなければ、物語の緊張と深みはここまで到達しなかったとさえ言えるでしょう。

rawではなく無料でマンガが読める安心なサイト

rawなどで無料で読めるサイトは、違法だしウイルス感染やパソコンが壊れるのリスクがあるから危険です。

これらのサイトでも登録で無料で読めるのでノーリスクで安心安全ですよ。

550ポイントでコミックがすぐ読める!

対象マンガが無料で読める

初回利用限定70%OFFクーポンも(割引上限500円)

オリジナル作品のプレミアム版(追加シーン+規制解除)が全話見放題なのはAnimeFestaだけ。

新作も豊富で、ライトは月額440円から気軽に視聴可能。さらにプレミアムなら月額1,078円で全作品見放題、最速配信&広告なしの安心環境で楽しめます。

さらに79万冊のマンガをはじめ、ラノベ、書籍、雑誌など121万冊以上の電子書籍や210誌以上の雑誌も1つのアプリで楽しめます。

毎月1,200円分のポイントが付与され、最新映画のレンタルや電子書籍の購入にも利用可能。31日間無料トライアルでは見放題作品を無料視聴でき、600円分のポイントもプレゼントされます。

悪党教授の生存攻略 ネタバレの結末と評価

- 結末を詳しく解説

- イフリンと斎藤有理紗の関係性

- 相関図と人間関係

- 韓国原作小説との違い

- 能力とその重要性

- 読んだ人の口コミ・感想レビュー

結末を詳しく解説

「悪党教授の生存攻略」の結末は、物語全体のテーマである“死の運命に逆らうこと”と“物語に必要な存在になること”の両立を見事に描き切ったものとなっています。デキュレーンという本来は退場すべき悪役キャラクターが、自らの知識と選択、そして築いた人間関係を通じて、物語の核へと浮上していく過程は多くの読者を引き込んできましたが、その集大成とも言える最終局面では、彼自身が「どう生きるか」だけでなく、「どう終わらせるか」という選択を迫られることになります。

結末で描かれる最大の転機は、デキュレーンが“死”という概念と真っ向から向き合うシーンです。彼は物語の中で幾度も死の危機に直面し、それを知略や駆け引きで乗り越えてきました。しかし最終章では、それらの選択を積み重ねてきた結果、自身が物語において“必要不可欠な存在”となったことを自覚し、もはや「逃げ延びる」ではなく「役割を果たす」段階へと移行します。この変化は彼の精神的成長を象徴しており、単に自己保身のために行動していた序盤とは明らかに異なる価値観が芽生えていることが分かります。

実際、終盤では彼が自らの命を賭けて“ある決断”を下す場面が登場します。この選択は、他のキャラクターたちの命や未来を左右するほど重大なものであり、彼が自分の命の価値だけでなく、「物語全体の流れ」や「他者の運命」に責任を持ち始めたことを意味しています。かつてただの“中ボス”でしかなかったキャラクターが、ここまで思考と立場を変え、物語の行く末を導く存在になるという展開は、異世界転生ものやゲーム内転移系作品の中でも特に際立っています。

とはいえ、結末が一方的なハッピーエンドに傾かない点も本作の特徴です。彼の選択には代償が伴い、全てを救えたわけではありません。あるキャラクターとの別離や、自身が背負わざるを得なかった責任、物語上の空白として残る“もしも”の未来など、読後に残る余韻が丁寧に描かれています。この点において、「悪党教授の生存攻略」は非常に成熟した物語構成を見せており、単に敵を倒す、フラグを回避する、といった単調な結末では終わりません。

さらに特筆すべきは、デキュレーンが最後に見せる“教授”としての側面です。物語の最終盤で、彼は単なる戦闘者やサバイバーではなく、“知”によって他者を導く立場に立つことになります。この変化は、彼の元の人物像――つまり高橋佑眞というクリエイターとしての性質――と完全に繋がっており、自分の知識や構造理解を、ただの攻略手段ではなく“物語を創り変える力”として活用する境地に至ったことを意味します。ここに至って、彼はようやく「ゲームで必要な存在」ではなく、「物語の主軸を担う人物」として認められるのです。

この結末を通じて本作は、「設定された運命は変えられるのか?」「物語の“悪”に、別の意味を持たせることはできるのか?」という深いテーマに一定の答えを提示しています。そして、読者にとっても、自分がどう生きるべきか、どんな立場からでも意味のある存在になれるのかを考えさせる結末として、強い印象を残す構成になっています。

要するに、「悪党教授の生存攻略」の結末は、ただ主人公が生き延びるという一点で終わるのではなく、彼が“何者として生き延びたのか”を問いかける、重厚で含蓄に富んだフィナーレであると言えるでしょう。

イフリンと斎藤有理紗の関係性

「悪党教授の生存攻略」に登場するイフリンと斎藤有理紗は、物語の中で独自の思想と行動原理を持つ重要なキャラクターであり、主人公デキュレーンにとっても無視できない存在です。この2人の関係性は、単なる仲間や敵対者という括りでは語れず、彼女たちが互いに影響を与えながら、物語に多層的な深みをもたらしています。特に、彼女たちが抱える背景や価値観の違いが顕在化していく過程は、物語全体のテーマである「運命と選択」「正義と犠牲」にも密接に関わっており、読者に強い印象を残します。

まずイフリンは、理知的かつ冷静な思考を持つキャラクターとして描かれており、感情よりも論理に基づいて行動する傾向があります。彼女は自らの信念に対して非常に忠実で、状況に流されることなく、自分の「正しいと思う道」を進もうとする意志の強さを持っています。その姿勢は時に孤立を生むこともありますが、それでも信念を貫く姿には一定の説得力があり、読者からの支持も厚い存在です。

一方の斎藤有理紗は、元々この世界の住人ではなく、異世界から来た人物という設定を持っています。そのため、彼女はどこか異質で、他のキャラクターとは異なる視点から物語を捉えています。彼女は経験や常識に縛られることなく、柔軟な発想や独自の倫理観を持っており、イフリンとは正反対の性質を備えていると言えるでしょう。この“外部性”が、物語の中で多くの場面に新たな選択肢や問題提起をもたらしており、単なる異邦人キャラとして終わらない存在感を放っています。

この2人の関係性が特に注目されるのは、物語中盤以降に訪れる価値観の衝突です。イフリンは、秩序や制度を守ることを重視する立場から、デキュレーンの存在を脅威と見なす一方で、斎藤有理紗は、固定された構造に疑問を投げかけ、変革の必要性を訴える側に立ちます。この対立構造は、ただの個人的な不和ではなく、「守る者」と「壊す者」という構図を通じて、物語に緊張と躍動をもたらします。

にもかかわらず、二人は単に対立するだけではありません。物語が進行するにつれ、彼女たちは互いの考えに触れ、感情と理屈の中間点を模索するようになります。イフリンは有理紗の言葉によって自分の視野が狭かったことに気づき、逆に有理紗はイフリンの信念に揺さぶられることで、単なる反抗心や変革願望だけでは解決できない問題の存在に気づき始めます。つまり、両者の関係性は“衝突”から“対話”へと移り変わり、それぞれが新たな選択をするきっかけになっていくのです。

この関係性は、主人公デキュレーンにとっても重要な意味を持ちます。なぜなら、この二人の価値観の間に立たされることで、彼自身がどの道を選ぶべきかを考え直さざるを得ない状況に置かれるからです。イフリンが象徴するのは「ルールの中での秩序と責任」であり、有理紗が体現するのは「変化と自由」、そしてデキュレーンはその狭間で、自分にとっての“最適な生存”を見出そうとします。この三者関係が織りなす緊張感と対話の積み重ねが、物語に深い哲学的な問いを投げかけているのです。

また、物語の終盤では、イフリンと斎藤有理紗が一時的に手を組む場面も描かれます。これは価値観の違いを超えて「共通の目的」を共有するという、非常に印象的な展開です。この場面によって、彼女たちがただ対立するだけの存在ではなく、互いに影響を与え合い、成長する“人間らしさ”を持ったキャラクターであることがより際立ちます。

このように、「悪党教授の生存攻略」におけるイフリンと斎藤有理紗の関係は、単なる女性キャラ同士の対立ではなく、それぞれの信念や背景、そして人間的な成長を通じて“理解と選択”のテーマを深く描き出しているのです。二人の対話と行動の積み重ねは、最終的に物語全体の方向性にも大きな影響を与えるため、彼女たちの存在を抜きにしては本作の本質を語ることはできません。

相関図と人間関係

「悪党教授の生存攻略」は、ただの異世界転生やゲーム世界でのサバイバルを描いた作品ではありません。この物語の奥行きと魅力を生み出している最大の要因のひとつが、登場人物同士の緻密で重層的な人間関係です。単純な敵味方の二項対立ではなく、過去の因縁、相互の信頼と裏切り、そして立場によって揺れ動く感情が複雑に絡み合い、「このキャラはどちらの味方なのか」と常に読者に問いかけてくる構成となっています。そのため、相関図を意識しながら登場人物たちの関係を整理することは、作品をより深く理解するうえで欠かせない視点となるでしょう。

物語の中心にいるのは、もちろん“悪役”としてゲームに登場するはずだった主人公・デキュレーンです。彼を起点に、多くのキャラクターたちが物語に絡んできますが、その関係性は決して一言では説明できないほど入り組んでいます。例えば、イェリエルは当初こそデキュレーンを討つべき敵と認識していたものの、彼の人間性と行動を通じて価値観を揺さぶられていきます。この変化は物語の進行において重要な転換点となり、彼女が「敵対者」から「対話可能な存在」へとシフトする様子は、読者にも大きな余韻を残します。

同様に、ユーリとの関係も複雑です。彼はデキュレーンにとって明確な“ライバル”として登場するものの、冷静かつ合理的な視点から彼の言動に一目置くようになり、単なる敵対関係とは異なる「知的な対話と競争」が生まれます。ユーリのような存在が物語にいることで、デキュレーンの選択や戦略の緊張感が一層高まっていくのです。つまり、相関図で見ると彼らは対極に位置するようでありながら、ある種の“対等な存在”として描かれているのです。

さらに、イフリンと斎藤有理紗という二人の女性キャラクターは、デキュレーンとの距離感がまったく異なる立場から描かれます。イフリンは“秩序”や“制度”を重んじる存在であり、デキュレーンが存在すること自体が世界の均衡を崩すと考えています。一方で斎藤有理紗は、“異質な変化”や“自由”を象徴するキャラクターであり、デキュレーンの存在をむしろ物語の革新要素として歓迎します。この二人の対立と交差は、デキュレーンが置かれる立場の“宙づり感”を際立たせており、彼がどちらに寄るかによって関係性のバランスが微妙に揺れ動いていきます。

また、サブキャラクターたちの関係性も無視できません。デキュレーンの旧知の仲間たちや、かつて敵だった人物との再会など、細部まで丁寧に構成された人間関係が物語にリアリティを与えています。敵だった者が味方になり、味方だった者が裏切る。そうした関係性の変化は、ゲーム的な“フラグ管理”のように進行するのではなく、キャラクターたちの感情や信念の揺らぎによって自然に展開されるのです。この点が本作の最大の強みであり、単純な“選択肢”では説明できない人間ドラマが読み手に深い没入感を与えます。

一方で注意したいのは、登場人物の数が多く、それぞれの立場や感情が頻繁に変化するため、関係性を把握するのが難しいという側面もある点です。特に物語の中盤以降は、キャラクターたちの思惑が複雑に絡み合い、相関図なしでは混乱しやすい構造になっています。したがって、読者にとっては一度整理された人間関係図を確認しながら読み進めることが、物語を正確に理解するうえで有効だと言えるでしょう。

このように、「悪党教授の生存攻略」における相関図と人間関係は、単なる背景設定や装飾ではなく、物語そのものを動かす“エンジン”として機能しています。それぞれのキャラクターが、独自の理由と感情を抱えながらデキュレーンと関わっていく様子は、単に生き延びること以上のドラマと深みを本作にもたらしているのです。

韓国原作小説との違い

「悪党教授の生存攻略」は、韓国の原作小説を基にした作品として知られていますが、その翻案や展開においては、文化的背景や読者層の違いを踏まえた独自の解釈が多く見られます。原作と日本語版との間に存在する差異は、単なる言語の置き換えやローカライズの範囲を超えており、登場人物の性格、物語のテンポ、そして価値観の描かれ方に至るまで、明確なアプローチの違いが感じられるのが特徴です。ここでは、韓国原作小説と翻訳・翻案された日本版との違いに注目しながら、その背景と意味を掘り下げていきます。

まず、もっとも分かりやすい違いは物語の描写スタイルにあります。韓国の原作は、全体としてテンポが早く、読者を引き込むために序盤から怒涛の展開が繰り広げられます。設定の説明や世界観の構築も必要最小限に留め、むしろキャラクターの行動や対話の中から自然に情報が提示される構成が多く見られます。このため、原作は読み始めから緊張感とスピード感があり、読者を一気に物語の核心へと誘うのが特徴です。

一方、日本版においては、そのテンポにやや緩急がつけられ、登場人物の心情描写や状況の解説がより丁寧に行われています。これは、日本の読者が感情や背景に重きを置く傾向があることを考慮した結果とも言えます。例えば、デキュレーンが転生してすぐに取る行動や、敵味方の判断に迷う場面では、彼の思考過程が詳細に描かれており、読者が感情移入しやすいよう工夫されています。結果として、原作よりも主人公への共感度が高まり、物語への没入感がより深まる構成となっています。

また、キャラクターの解釈にも相違があります。原作のデキュレーンは、やや冷徹で合理的な人物として描かれることが多く、時には読者の共感を拒むような選択も辞さないキャラクターです。しかし、日本版ではその内面の葛藤や人間味が強調され、「元は普通の人間だった男が極限状態の中でどう変化していくか」という成長の物語として位置付けられています。この違いにより、同じキャラクターでありながら、原作では“非情な策士”、日本版では“孤独な知略家”というように印象が大きく変わってくるのです。

文化的価値観の違いも大きく影響しています。韓国原作における社会秩序や上下関係、組織への忠誠心などの価値観は、日本版では若干トーンダウンされる傾向があります。その代わりに、日本版では個人の感情や倫理的な葛藤、人間関係の繊細なやり取りが重視されることで、より「物語の中で何を選ぶか」に焦点が当てられています。これは単なる翻訳作業ではなく、読み手の文化的背景や読書スタイルを意識した上での構造的な再設計とも言えるでしょう。

ただし、両者に共通するのは、「死の運命をどう乗り越えるか」という普遍的なテーマです。原作でも翻案版でも、デキュレーンは必然的な死から逃れるために行動し、その過程で多くのキャラクターたちと関わりながら変化していきます。この核心部分に関してはブレがなく、むしろ解釈の幅が広がったことで、原作とは異なる角度から物語を楽しむことができるようになっています。

このように、「悪党教授の生存攻略」は韓国原作小説の持つ迫力とスピード感を下地にしつつ、日本独自の繊細な人間描写や内面描写を加えることで、より広範な読者層に訴求する作品へと進化を遂げています。原作を知っている読者にとっては、「あのキャラクターがこう描かれているのか」といった発見があり、一方で初見の読者にとっては、日本版から入っても十分に世界観と魅力を堪能できる構成が整っています。

したがって、原作と日本版の両方を読むことで、同じ物語を異なる文化的レンズで捉えることができるという点も、この作品の大きな魅力のひとつです。

能力とその重要性

「悪党教授の生存攻略」における“能力”という概念は、単なる超常的なスキルや魔法といったファンタジー的要素にとどまりません。それは登場人物たちの生存を左右する切実な要素であり、同時に彼らの人間性や立場、戦略、さらには物語の構造そのものにまで大きな影響を与える仕組みとして機能しています。中でも、主人公デキュレーンの能力に関する描写は極めて重要であり、彼の生存戦略や人間関係、さらには物語全体の展開において欠かせない柱となっています。

まず、デキュレーンの最大の“能力”は、他のキャラクターとは異なり、ゲーム開発者としての知識そのものにあります。彼はこの世界が「自分がかつて作ったゲーム」であるという前提を持ち、その設計思想、イベントの流れ、キャラクターの配置、フラグの条件、そして死亡ルートまでをすべて把握している存在です。つまり、彼は世界の“内側”にいながら“外側”の視点を持つ異端の存在であり、そのメタ的な知識こそが最大の武器となっているのです。

この知識により、彼は本来なら避けられない死のフラグを事前に察知し、回避や逆利用することで生き延びてきました。例えば、あるキャラクターが裏切るタイミングや、特定のイベントが発生する条件を知っていれば、行動を変えることでその未来を変えることができます。だがその一方で、そうした“先読み”による介入が新たなバグや矛盾を生むこともあり、世界そのものが予期せぬ反応を返すこともあります。この構造が、物語にさらなる緊張感と予測不能なスリルを与えています。

さらに、物語が進むにつれて明らかになるのは、デキュレーンが“後天的に習得する能力”の存在です。それは戦闘スキルや魔法といった直接的な力というよりも、情報の読み取り、心理の操作、複数の勢力の利害を調整する交渉術といった、知的・戦略的な能力に近いものです。特に、複数の対立勢力の間で立ち回りながら、自分が標的にならないよう“必要な存在”としての立ち位置を確保する手腕は、明確な数値化ができないにも関わらず、非常に高度で重要なスキルと言えるでしょう。

このような能力の特性が示しているのは、本作における“強さ”の定義が、単なる戦闘力ではないという点です。他のキャラクターたちも、剣術、魔法、神聖力など多種多様な能力を持って登場しますが、それらは一様に“生存”を保証してくれるものではありません。むしろ、どんなに強大な力を持っていても、それを使う判断を誤れば、あっけなく退場することもあるのが本作の厳しさです。そうした状況の中で、能力を“生かす能力”、つまり選択と戦略の力こそが最も重要視されているのです。

一方で、この“能力”という概念は、物語にある種の皮肉も含ませています。デキュレーンは圧倒的な情報優位を持っていながらも、物語が進むごとに「知らなかった情報」や「ゲームとは違う展開」に直面するようになります。つまり、どれほど強力な能力を持っていても、それは常に変化する世界に対して万能ではない、という現実を突きつけられるのです。この展開は、彼のメタ的優位性を単なるご都合主義に終わらせない巧妙な仕掛けとなっており、読者に対して「知っていることと生き抜くことは別である」というメッセージを提示します。

また、登場キャラクターたちもそれぞれ独自の能力を持っていますが、その性質や運用方法に個性があり、単なる能力バトルにはなっていません。例えば、イェリエルの神聖魔法は威力が高いだけでなく、その使用には精神的な覚悟と代償が伴う設定になっており、感情の揺れや信仰との葛藤が描かれます。ユーリの能力も同様で、彼の冷徹な戦闘スタイルと知略は、対人関係の構築をあえて拒むような孤高の性格を反映しています。このように、能力は単なる“道具”ではなく、キャラクターの人格や行動原理と密接に結びついています。

総じて、「悪党教授の生存攻略」における能力の描写は、“生存”という主題と密接に連動しており、読者にとっても「力の意味」「知識の限界」「選択の重さ」といった問いを考えさせる仕掛けとなっています。力を持つことは生き残るための最低条件であっても、それをどう使い、どう生きるかはまた別の話である――本作が繰り返し示すこの構造こそが、多くのファンに長く読み継がれる理由なのかもしれません。

読んだ人の口コミ・感想レビュー

「悪党教授の生存攻略」は、読者から多くの支持と議論を集めている話題作であり、その内容についての口コミや感想レビューは非常に多岐にわたります。SNSやレビューサイト、ブログなどで実際に読んだ人たちの声を拾ってみると、共通して見られる評価ポイントと、好みが分かれる点の両方が浮き彫りになります。ここでは、実際の感想をもとに、その魅力と課題を整理して紹介します。

まず、圧倒的に多く寄せられているのが「設定の斬新さ」への称賛です。特に、「自分が作ったゲームの悪役として転生する」という導入部分に惹かれたという声が多数見られます。この“開発者視点”という特殊な立ち位置が、従来の異世界転生や悪役令嬢系とはまったく異なるアプローチで物語を展開させており、読者に新鮮な驚きを与えています。実際、「ありがちな転生ものとは全く違う」「主人公の視点がユニークで、展開に説得力がある」といった感想は非常に多く、物語の“入り口”として成功していることが伺えます。

また、キャラクター描写の深さについても高く評価されています。とくに主人公デキュレーンに対しては、「最初は冷たい悪役にしか見えなかったのに、読み進めるほどに人間らしさや葛藤が感じられて共感できた」「生き延びるために必死なのに、周囲を傷つけないよう配慮する姿が切なかった」などの感想が多く見られます。彼がただの“悪党”ではなく、“生存者”としての弱さや執着、時には後悔すら抱える姿が、多くの読者にとってリアルに映ったようです。

一方で、物語の複雑さや情報量の多さに対する戸惑いの声も一定数存在します。中盤以降はキャラクターの登場数が増え、関係性も入り組んでくるため、「一度読んだだけでは人間関係を把握しきれなかった」「伏線が多くて、最初は理解が追いつかなかった」というレビューも見られます。これは、物語に深みを持たせるための丁寧な構成ゆえの特徴でもありますが、ライトな読み物を求める層にはやや重たく感じられることもあるようです。

また、好意的なレビューの中でも特に印象的なのは、「読者の倫理観や価値観を揺さぶる内容だった」という指摘です。デキュレーンが正しいのか、それとも彼を排除しようとする者たちの方が正しいのか――どちらか一方を“絶対的正義”として描かない作風に対して、「単純な勧善懲悪ではなく、何を選ぶべきかを考えさせられた」と感じる読者が多くいました。特に結末部分において、主人公が自らの生き方を選び直す姿には、多くの共感と感動が寄せられており、「読後に深いため息をついた」「読み終えた後もしばらく余韻が残った」というコメントも数多く見受けられます。

一方、細かい点での指摘としては、テンポのばらつきや、セリフの比重が高くなるシーンで文章のテンションが落ちるといった意見もあります。ただし、これらはあくまで作品全体の完成度に対しての細かな注文であり、致命的な欠点としては扱われていない印象です。

総じて、「悪党教授の生存攻略」に対する読者の口コミや感想レビューは、その革新的な設定、緻密なキャラクター描写、そして考えさせられるテーマ性を高く評価する声が多くを占めています。一方で、情報密度の高さや構造の複雑さによって読者を選ぶ一面も持ち合わせており、ライトな読み物を期待していた層からは戸惑いの声も見られます。それでも、「もう一度読み直したい」「人にすすめたくなる作品」という声が多数を占めていることから、本作が単なる一過性の話題作ではなく、読後に“何かが残る”作品であることは間違いありません。

総括 悪党教授の生存攻略の魅力と読後に残るもの

「悪党教授の生存攻略」は、単なる異世界転生作品やゲーム内転移ものとは明確に一線を画す、濃密で構造的な物語です。主人公デキュレーンが直面するのは、“設定上死ぬ運命にある悪役キャラ”という絶望的な立場。その中で彼は、自身の知識や洞察を駆使し、他キャラクターたちと命をかけて渡り合いながら、“物語にとって必要な存在”として生き残ろうとします。このテーマ自体が非常にメタ的かつ哲学的であり、「ただ生き延びる」ことにとどまらず、「どのように意味のある存在として残るか」という深い問いが全体を貫いています。

物語の構成は複雑で、登場人物たちの関係性は刻一刻と変化します。味方が敵になることもあれば、敵だと思っていた者が最重要の理解者となることもあります。読者は、主人公の生存戦略と同時に、周囲との対話や選択に注目しながら進むことになり、自然と「この状況なら自分ならどうするか」といった自問自答へと引き込まれます。この点が、エンタメ性だけでなく知的好奇心を刺激する本作の強みであり、作品の没入感を高めています。

また、登場人物一人ひとりが単なる役割のために配置された存在ではなく、それぞれに背景や信念を持ち、物語の中で成長や変化を遂げていくことも高く評価されています。特にイェリエル、ユーリ、イフリン、斎藤有理紗といったキャラクターたちは、デキュレーンとの関わりの中で自らの信条を問い直し、読者に「正義とは何か」「選択とは誰のためのものか」というテーマを投げかけます。これは、単なる勝ち負けや生死ではなく、「その人がどんな価値を持ち、どう人と関わるか」に物語の重心が置かれていることの表れです。

そして物語の終盤では、デキュレーン自身が「生き延びることの意味」と「死を恐れずに選ぶ価値ある行動」を自らの意志で選び取る場面が訪れます。この選択は、本作全体のテーマの集約であり、彼が単なるキャラクターから“物語の創造者”として自立する瞬間でもあります。読者はこの過程を通じて、自分自身の価値観を揺さぶられ、物語が終わった後にも長く残る余韻を味わうことになるでしょう。

総じて、「悪党教授の生存攻略」は、スリリングな展開、知的戦略、深い人間描写、そしてメタ構造を巧みに織り交ぜた、読み応えのある作品です。一度読み終えても、その選択や伏線、キャラクターたちの決断をもう一度確かめたくなり、再読を誘うだけの奥行きがあります。物語を読みながら、自分自身の“生存戦略”を考えたくなる――そんな一冊として、多くの読者の心に残る作品となっているのです。

記事のポイントをまとめます。

- 主人公はゲーム内の悪役デキュレーンに転生する

- デキュレーンは1000回中999回死ぬ設定の中ボス

- 生存のために物語の分岐やフラグを読み解く必要がある

- ゲーム開発者としての知識が生存戦略の鍵となる

- 他キャラからの恨みや敵意が常に命を脅かす要因になる

- イェリエルは敵対から理解へと立場が変わっていく重要人物

- ユーリは冷静な知略家で、主人公の知的なライバル的存在

- イフリンは秩序を重んじる理性的キャラクター

- 斎藤有理紗は外部視点で変革を促す異質な存在

- キャラ同士の相関関係が物語を動かす大きな要素になる

- 原作の韓国小説と日本語版では描写やテンポに違いがある

- 能力は単なる強さではなく、生き延びるための知略を問うもの

- 主人公の選択によってストーリーが繊細に変化していく

- 最終回では単なる生存ではなく“意味ある生”が描かれる

- 読後には倫理観や判断基準について深く考えさせられる内容になっている

今すぐ無料で漫画が試し読みできる

550ポイントでコミックがすぐ読める!

対象マンガが無料で読める

初回利用限定70%OFFクーポンも(割引上限500円)

オリジナル作品のプレミアム版(追加シーン+規制解除)が全話見放題なのはAnimeFestaだけ。

新作も豊富で、ライトは月額440円から気軽に視聴可能。さらにプレミアムなら月額1,078円で全作品見放題、最速配信&広告なしの安心環境で楽しめます。

さらに79万冊のマンガをはじめ、ラノベ、書籍、雑誌など121万冊以上の電子書籍や210誌以上の雑誌も1つのアプリで楽しめます。

毎月1,200円分のポイントが付与され、最新映画のレンタルや電子書籍の購入にも利用可能。31日間無料トライアルでは見放題作品を無料視聴でき、600円分のポイントもプレゼントされます。